滑落による遭難者が急増!データで見る春山登山に潜むリスク

いよいよ春たけなわ。ゴールデンウィークの残雪登山や新緑・花を愛でるために長野県の山へ出かける人も多いのではないでしょうか。

長野県山岳遭難防止対策協会(長野県観光部山岳高原観光課内)が発信している島崎三歩の「山岳通信」には、多くの遭難事例が掲載。けれども定期的に目を通すこともなく、これらの遭難を他人事のように考えていませんか。

実は、春山シーズンは滑落による遭難者が急増。あなたがその当事者になるかも知れません。

2023/05/09 更新

-

編集者

YAMA HACK編集部

月間350万人が訪れる日本最大級の登山メディア『YAMA HACK』の運営&記事編集担当。山や登山に関する幅広い情報(登山用品、山の情報、山ごはん、登山知識、最新ニュースなど)を専門家や読者の皆さんと協力しながら日々発信しています。

登山者が「安全に」「自分らしく」山や自然を楽しむサポートをするため、登山、トレイルランニング、ボルダリングなどさまざまなアクティビティに挑戦しています。

YAMA HACK編集部のプロフィール

-

制作者

山岳ライター・登山ガイド

鷲尾 太輔

登山の総合プロダクション・Allein Adler代表。登山ガイド・登山教室講師・山岳地域の観光コンサルタント・山岳ライターなど山の「何でも屋」です。登山歴は30年以上、ガイド歴は10年以上。得意分野は読図(等高線フェチ)、チカラを入れているのは安全啓蒙(事故防止・ファーストエイド)。山と人をつなぐ架け橋をめざして活動しています。

公益社団法人日本山岳ガイド協会認定登山ガイドステージⅠ 総合旅行業務取扱管理者

鷲尾 太輔のプロフィール

アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

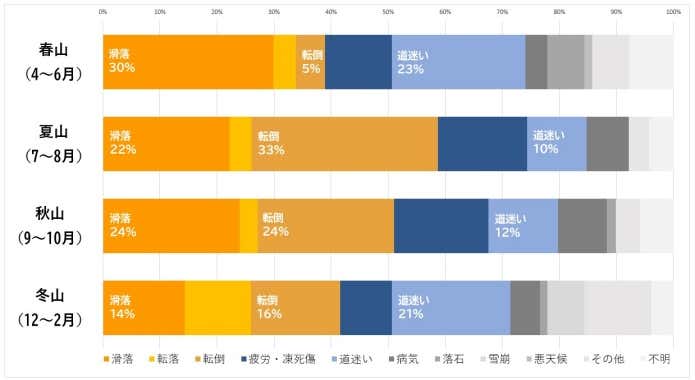

春山シーズンの遭難原因トップは滑落!

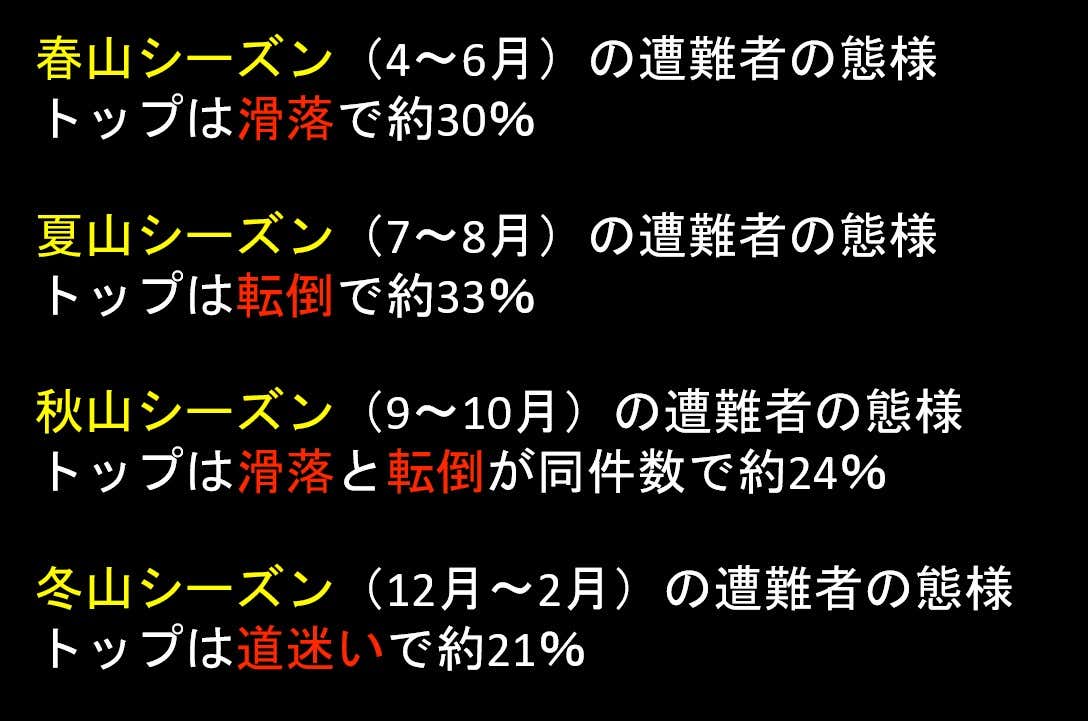

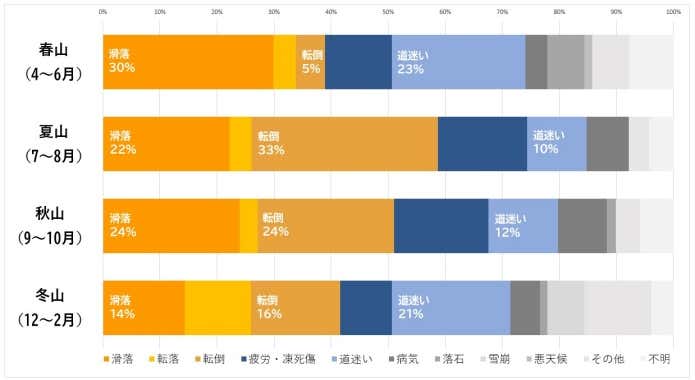

データ提供:長野県警・作成:鷲尾 太輔(2020年~2022年4月~6月・2019年~2021年7月~8月・9〜10月・12〜翌年2月に発生した長野県内の山岳遭難件数における態様の割合)*クリックで拡大可

これは長野県内で発生した過去3年間の山岳遭難における、春山シーズン(4〜6月)・夏山シーズン(7〜8月)・秋山シーズン(9〜10月)・冬山シーズン(12月〜翌年2月)の遭難者の態様(原因)の割合です。

注目すべきは、シーズンによって山岳遭難の態様にも変化があること。特に春山シーズンは、滑落による山岳遭難が態様のトップを占めるのです。

※2020年~2022年4月~6月・2019年~2021年7月~8月・9〜10月・12〜翌年2月に発生した長野県内の山岳遭難

秋山シーズンでは滑落と同数の態様で転倒がありますが、春山シーズンでは滑落が群を抜いた割合を占めています。そしてひとつの態様が全体に占める割合でも、他シーズンと比べて多いことがわかります。

あなたが滑落などの深刻な山岳遭難の当事者にならないために……その対策は、今からでも十分間に合います!

春山シーズン、特に注意したいポイントは?

画像提供:長野県警(島崎三歩)

今回は島崎三歩の「山岳通信」(※)をもとに、2020年〜2022年の4〜6月に発生した山岳遭難の事例を様々な角度から分析・検証。三歩からのアドバイスも交えながら、安全に春山登山を楽しむために注意すべきポイントを紹介します。

※島崎三歩の「山岳通信」

長野県山岳遭難防止対策協会が原則1週間ごとに発信。県内で発生した遭難事例を伝え、安全登山のための情報提供を行っている。

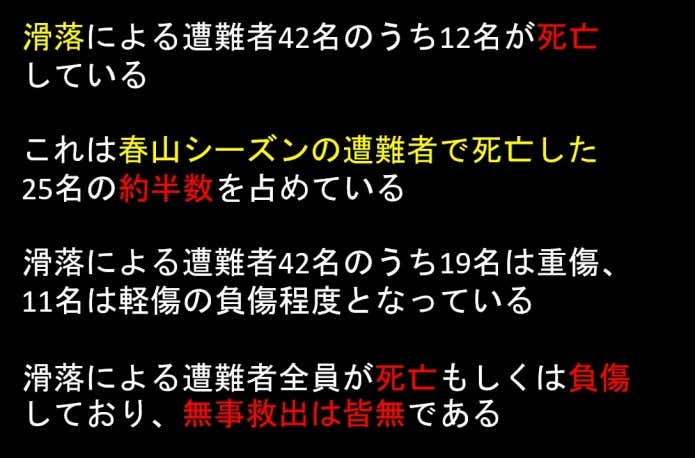

深刻な負傷程度になりがちな滑落

*長野県内で2020年〜2022年に発生した春山シーズン(4月〜6月)の山岳遭難

道迷いや疲労などの態様では無事救出というケースも散見されますが、滑落の場合は深刻な負傷程度になりがちです。そこで、春山シーズンになぜ滑落が多いのかを考えてみましょう。

残雪によるスリップに要注意

撮影:鷲尾 太輔(残雪期の中央アルプス・木曽駒ヶ岳)

滑落による遭難者42名のうち、約3分の2の27名が北アルプス・中央アルプス・南アルプス・八ヶ岳連峰などの高山で滑落しています。またその他の山系でも木曽御嶽山(3,067m)・高妻山(2,353m)など標高が高い山で滑落が発生しています。

標高2,000mを超える高山は、例年4月からゴールデンウィーク頃まではまだ白銀の世界。気温の上昇や梅雨の雨で少しずつ雪解けが進んでいきますが、6月下旬のいわゆる初夏になっても残雪があることは、日本アルプスなどの山では珍しくありません。

真夏日が続き、山に雪が残っているとは想像しにくいところですが、信州の山々は標高が高く、夏になっても登山道上に雪が残る箇所があり、滑落や道迷いのリスクが伴います。

この時期は、アイゼンやピッケルの携行を迷うところですが、登山計画の際には、必ず最新の登山道情報を確認し、少しでも不安がある場合は装備品を見直しましょう。また、自身や仲間の技量に見合った山域を選び、決して無理をしない登山をお願いします。

〜島崎三歩の「山岳通信」第190号(令和2年6月11日)より〜

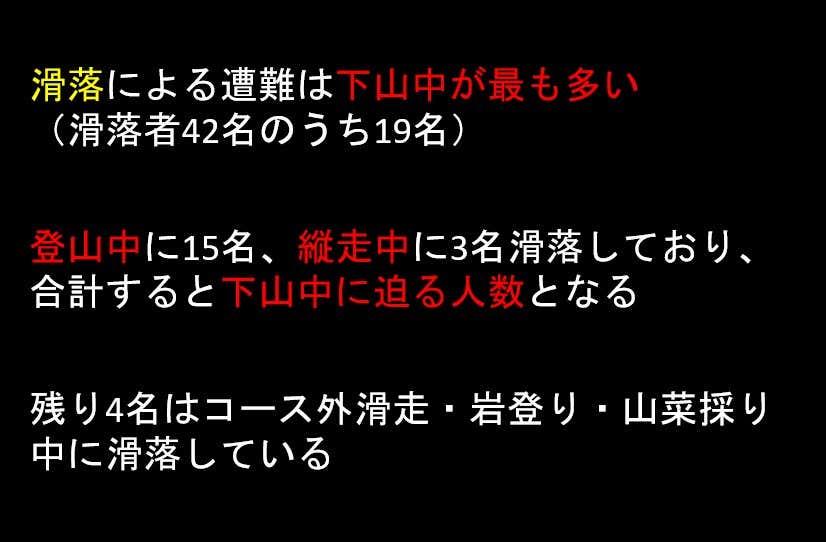

あらゆる場面で滑落する可能性が……

*長野県内で2020年〜2022年に発生した春山シーズン(4月〜6月)の山岳遭難

滑落というと下山中が多い印象を抱きがちですが、上記の通り登山中でも滑落する遭難者が多いのが事実。切り立った岩稜だけでなく、針ノ木岳や白馬岳の雪渓を登山中に滑落しているケースもあります。

撮影:鷲尾 太輔(慎重かつ着実なアイゼンワークが要求されます)

また残雪期は岩が露出している部分と冠雪している部分が混在していることもあり、冬山以上に慎重なアイゼンワークが必要な場面も。岩や木の枝、もう片方の足にアイゼンの爪を引っかけての滑落にも、注意が必要です。

低山でも山岳遭難が多発

*長野県内で2020年〜2022年に発生した春山シーズン(4月〜6月)の山岳遭難

ここまで高山でのリスクを紹介してきましたが、実は春山シーズンではそれ以外の山域での山岳遭難が多くを占める時期です。奥秩父山系・戸隠連山などの高山や苗場山でのバックカントリースキーなども含まれますが、低山での道迷いも多発しています。

出典:PIXTA(滑落死亡事故も発生している安曇野・雨引山)

標高が低い里山登山でも、油断は禁物です。急峻で危険な登山道や入山者が少ないため、ルートが不明瞭になっている場合もあります。里山登山であっても、入念な下調べを行うとともに、もしもに備えたビバーク装備を携行しましょう。

〜島崎三歩の「山岳通信」第223号(令和3年6月3日)より〜

山菜採りは慎重な行動を

出典:PIXTA(春の味覚として人気の山菜・ネマガリタケ)

秋山のキノコ採りと並んで、春山シーズンに増えるのが山菜採り中の山岳遭難。この3年間で山菜採りでの遭難者は17名に上ります。

半数近い8名が道迷いによるもので無事救出されていますが、滑落や病気で4名が死亡、1名が行方不明に。登山道のない山林で行動する山菜採り。収穫に夢中になるあまり、山奥に入り込んで遭難に至る事例が後を絶ちません。

山菜(ネマガリダケ)採りは、背丈の高い竹藪の中での行動となり、藪の中は行き先が見えず、方向も見失ってしまいます。複数人で入山しても、ほんのわずかに離れただけでも、同行者の姿が見えなくなってしまいます。

山菜採りに行かれる方は、①携帯電話と予備バッテリーの携行、②単独行動はせず、同行者と声を掛け合いこまめに相手の姿を確認する、③家族等へ行き先を共有する、ことを実践しましょう。

〜島崎三歩の「山岳通信」第266号(令和4年6月22日)より〜

ゴールデンウィークは天候悪化に注意

*長野県内で2020年〜2022年に発生した春山シーズン(4月〜6月)の山岳遭難

大型連休となり、都市圏から長野県の山への遠征が可能になるゴールデンウィーク。過去3年間の4月29日から5月5日の山岳遭難を検証してみました。この期間に限定すると、多くの山小屋が営業を開始したり、夏山前に期間限定営業をしたりする日本アルプスや八ヶ岳連峰などの高山での山岳遭難が大半を占めます。

出典:PIXTA(多くのテントで賑わうゴールデンウィークの涸沢カール)

ここで着目したいのは天候です。晴れの日でも冒頭に紹介した残雪によるスリップなど様々なリスクがありますが、天候が悪化した場合には疲労による行動不能や道迷いの危険性も高まります。

ゴールデンウィークの高山は、天候次第では冬山に逆戻りします。なかなか取得できない貴重な連休ですが、低体温症などのリスクを避け、安全第一で行動予定を見直すことが大切です。

4月30日から連休5月5日にかけて、県内では死者6名を含む14件の遭難が発生しました。

期間中は断続的に気圧の谷や低気圧が通過し、標高の高い山域では、暴風雪となる日もありました。そのような条件下で行動をしたことにより、行動不能となるケースが多発しました。

春山は気象条件により、登山の難易度や危険性が大きく左右されます。週末にかけて県内のアルプス等の高山に登山を予定されている方は、最新の天気予報を確認の上、慎重な判断をしてください。

〜島崎三歩の「山岳通信」第222号(令和3年5月11日)より〜

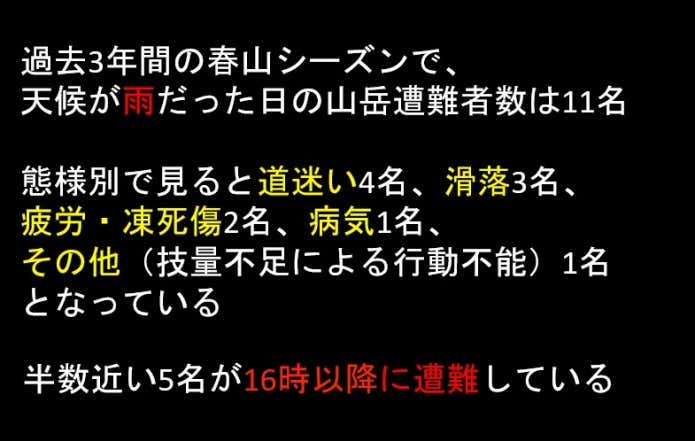

体力度も技術的難易度も上がる雨の日の登山

*長野県内で2020年〜2022年に発生した春山シーズン(4月〜6月)の山岳遭難

ゴールデンウィークに続いて、天候に注意が必要なのが梅雨です。そもそも雨の日は登山を中止する人も多いため件数は少ないものの、様々な態様の山岳遭難が発生しており2名が死亡しています。

撮影:鷲尾 太輔(雨中での登山には様々なリスクが)

濡れた登山道でのスリップはもちろんですが、雨に濡れながら歩くことで疲労や病気のリスクも上がります。遅い時刻の遭難も目立つことから、疲労による行動の遅れも想像されるこれらの事例……どんな天候でも同じですが、早出・早着を心がけたいですね。

梅雨の時期は、湿度が高く、雨や汗により体が濡れても乾かず、体温とともに体力も奪われていきます。

さらに、登山道が濡れていることにより、足下に注意して歩行しなければならないことから、晴天時よりも集中力・体力が必要です。自分や仲間の体力を考えた登山計画を立てましょう。

行動中は、こまめに水分補給、エネルギー補給を行い、さらに着替えるなどして体温や体力が奪われないようにしてください。

〜島崎三歩の「山岳通信」第226号(令和3年7月9日)より〜

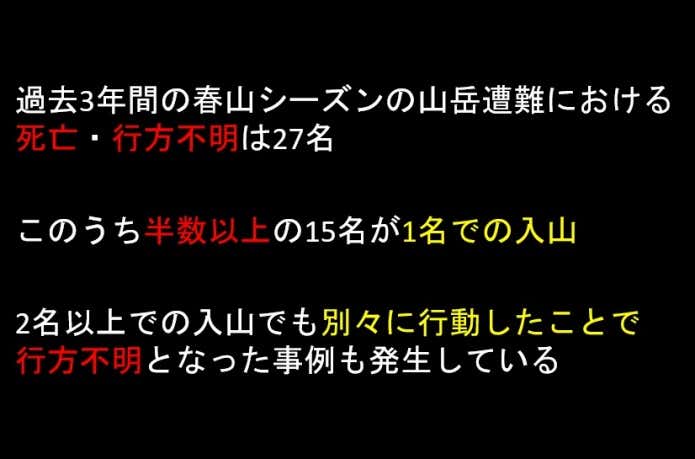

重大な結果を招きやすい単独登山

*長野県内で2020年〜2022年に発生した春山シーズン(4月〜6月)の山岳遭難

春山だけでなく、夏山・秋山でも山岳遭難のトップを占めるパーティ人数は1名です。登山計画書はもちろんGPSアプリなどを利用して家族・友人に位置情報を共有することも大切ですが、携帯電話の通信圏外は、大半のGPSアプリでは位置情報が発信されません。下山予定時刻を過ぎても連絡がなければ救助要請をしてもらうなど、万が一に備えたバックアップ体制を構築しておきましょう。

撮影:鷲尾 太輔(山麓は春爛漫、山頂は冬景色と。標高によって季節が異なる春山シーズン)

冬山から夏山へ移り変わるこのシーズン、気温・湿度や雪の状況など山の環境は目まぐるしく変化します。入念な準備・計画・情報収集と慎重な行動判断が、安全登山の鍵を握るといえるでしょう。

単独登山は、自分のペースで登れる、行きたいときに行ける、一人の空間を味わえる等の良い点がある反面、何かトラブルが発生したり、遭難をした場合には一人で対応しなければならず、その場所が携帯電話の通信圏外であれば、携帯電話で助けを求めることもできません。

今後、単独で登山を計画されている方は単独登山のリスクを理解した上で、必ず行き先・行程等を家族や職場の方などへ伝え、無事下山するまで気を抜かないようにしましょう。

〜島崎三歩の「山岳通信」第261号(令和4年5月11日)より〜

グループ登山では一緒に行動を!

撮影:鷲尾 太輔(仲間と分かち合いたい稜線からの絶景)

せっかく山仲間や家族と登山をしているのに、歩行ペースが合わないメンバーや、体調不良により遅れ気味の同行者をひとりにして、先に進んでしまっているグループを見かけたことはありませんか。もしくはそのような行動をしていませんか。

これでは単独登山と同じ状態になってしまい、遅れた側と先行した側の双方のリスクを高めることに。パーティを離散させることは、ツアーなどの団体登山でも絶対に避けるべきとされています。グループ登山では常に行動を共にして、全員で無事下山の喜びを分かち合ってください。

パーティで登山中、別々に行動し、仲間のうち一人が道に迷う遭難がありました。

パーティ登山は、ペースや体力などがそれぞれ異なるため、自分のペースで歩けないストレスがあるかもしれませんが、山頂に到着した喜びや美味しいご飯を共有できるなど、単独登山では味わえない楽しさがあります。

また、万が一トラブルに遭遇した際は、お互いに協力し合うことができるほか、怪我などで遭難した場合には、仲間が通報することにより、早急な救助活動につながる場合があります。パーティで行動する際は、パーティ登山の利点を損なうことなく、下山まで安全に行動をしましょう。

〜島崎三歩の「山岳通信」第263号(令和4年6月2日)より〜

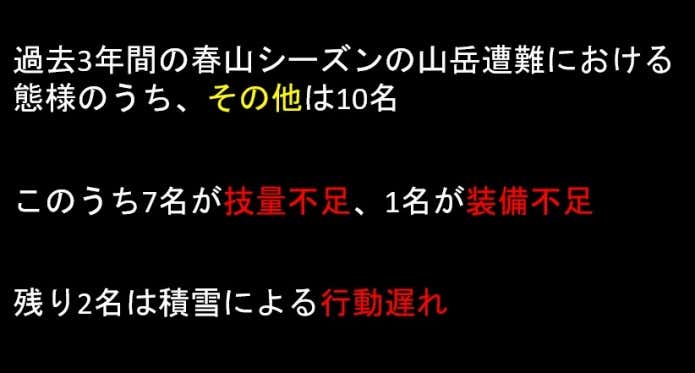

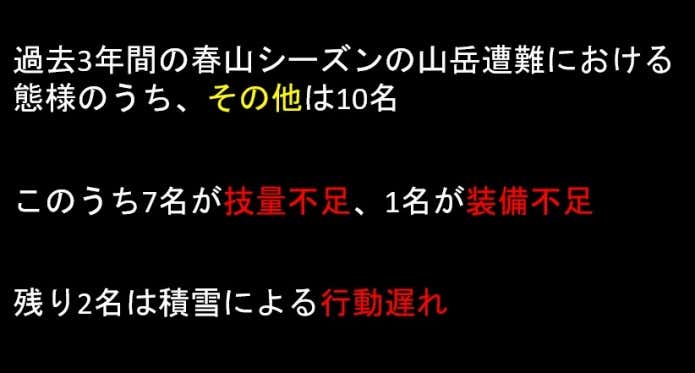

ブランク明けの登山者も多い春山シーズン、無理のない計画を!

*長野県内で2020年〜2022年に発生した春山シーズン(4月〜6月)の山岳遭難

この他、3年間のデータを集計すると上記のような傾向を見出すことができます。一概にはいえませんが、春山シーズンは、雪山を敬遠して冬の間は登山をお休みしていた人が活動を再開する時期でもあります。

体力や技量が低下しているコンディションのまま前年秋までの経験と意識で登山をすると、思わぬトラブルが発生することも。夏山シーズンに向けた「慣らし運転」のつもりで、少しづつレベルをあげていく山・コース選びが重要です。

撮影:鷲尾 太輔(冬眠させていたレインウェアの性能などもチェックを)

また、梅雨に向けてレインウェアなどの道具の状態も要チェック。汗や汚れがついたまま冬休み中に放置していると、特に撥水性能が低下している場合もあります。

身体面でも装備に関してもしっかりと準備を整えて、無理なく安全な春山登山を楽しんでください。

制作協力:長野県山岳遭難防止対策協会

山岳レスキュー最前線「春山特有の遭難」滑落・雪崩・吹雪 春山特有のリスクを紹介!

・降雪後の表層雪崩

・アイスバーンでの滑落

・アイゼンの引っ掛け

・天候の急変で真冬に逆戻り

・冬道と夏道のミックスによる道迷い

もっとも大切なことは、

「無事に家へ帰ること」

山へ行く前にこちらもチェック!

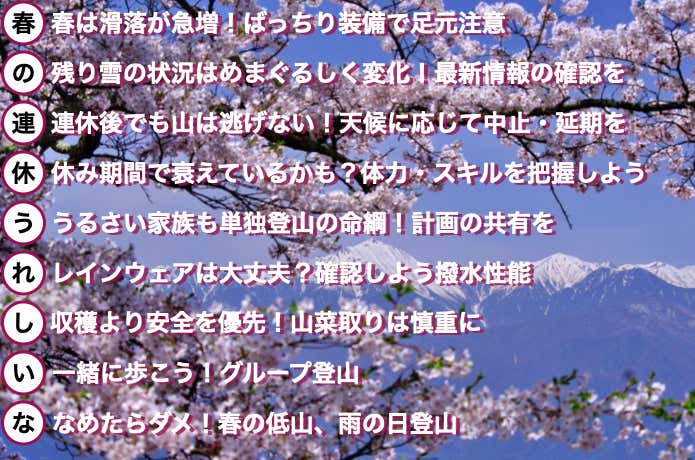

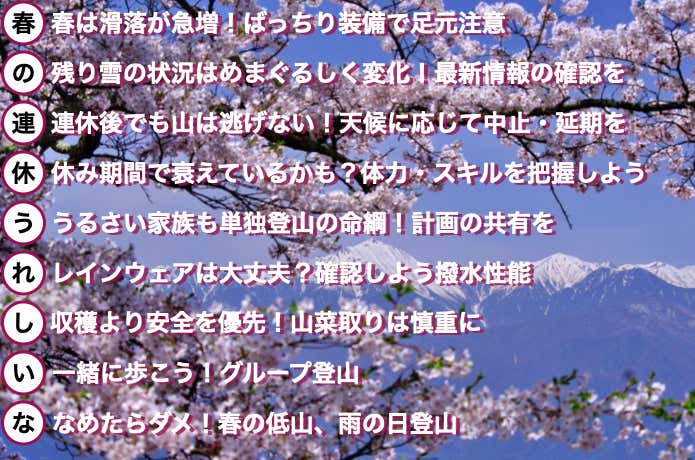

撮影:鷲尾 太輔(「春の連休うれしいな」で覚えてください)

滑落を防ぐために

道迷いしないための準備

気象の基礎知識

単独登山に重要なバックアップ体制

グループ登山での注意点

季節ごとの山のリスクと対策