せっかく山頂についたのに、午後の展望はゼロ・・・

澄みわたる青空と雄大な景色。晴れた日の登山は格別ですよね!

でも出発した時は晴れていたのに、

「昼過ぎに山頂についたら、真っ白で全然景色が見えなかった」

「午後になったら、突然雨にふられた」

「雷が発生して怖い思いをした」

などの経験をしたことがある方も、多いのではないでしょうか。

「山の天気は崩れやすい」ってほんと?

街には青空が広がっているのに、山にだけ雲がかかっているのを見たことがありませんか?

平地がいい天気だとしても、山も同じ天候とは限りません。山はその複雑な地形と標高の高さから、平地よりも天気の変化が激しいんです。

山の天気は死活問題!知らないじゃすまされないことも・・・

天気のことってなんだか難しそうと敬遠されがちですが、山の天気に興味を持ち学ぶことは、あなたの登山の安全性を大きく変えます。

気象変化による遭難事故の一例として

・大雨による沢の増水、土砂崩れ

・カミナリの発生による落雷事故

・霧による道迷い

・突然の風雨による体温の低下

など、命に関わるものも。これらの危険に素早く気づき、より安全なルート変更や撤退のタイミングを判断するためにも、天気の動きを予測する力を身につけることが大切です。

でも、天気の話って難しそうなんだよな~

大切なのはわかるけど、天気の話って「気圧配置」とか「天気図」とか専門的で難しそうなイメージを持っていませんか?

たしかに一度に全部身につけようとすると大変ですが、まずは少しずつ慣れるところからはじめればOK。

ということで、今回は「午後になると山の天気が崩れやすい理由」をテーマに、天気について少し学んでいきましょう。

山の天気を左右する原因はズバリ”雲”だった!

雲ひとつない青空の時は、穏やかなことがほとんど。反対に、大雨や雷の時に必ずあるのが雲。そう、雲が天気の良し悪しを左右しているんです。

また、平地には雲がないのに、上の画像のように山の上だけ雲がかかっているのって見かけたことありませんか?これは山の独特な地形が密接に関係していて、山の天気が崩れやすい理由の一つでもあるんです。

午後から天気が崩れる時は、こんなことが起きている

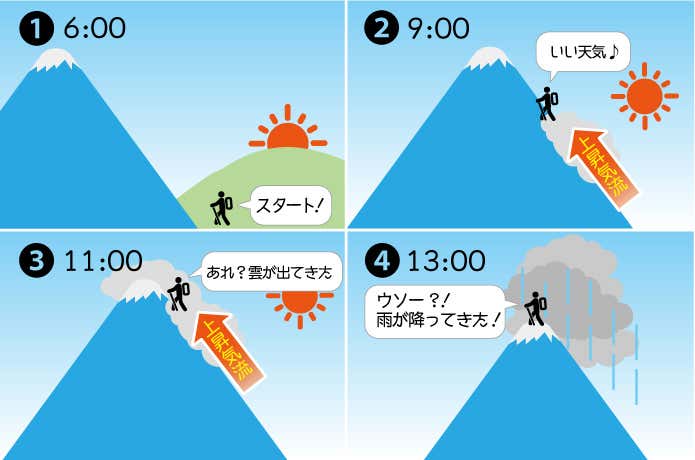

すべてがこのパターンに当てはまるわけではないですが、多くの場合はこんな流れで山の天気が変化していると思われます。

この①~④のストーリーを簡単に解説すると。

①雲のない晴天で登山開始

②天気は良く、問題なく登って行きます

③雲(ガス)が出てきて、異変に気づき始める

④気づくと雲が発達していて、雨に降られる

なんとなくの流れは理解できたと思いますが、問題は「なぜ、時間の経過とともに雲ができて天候が悪くなったのか?」という部分。

天候が荒れた原因や雲ができる仕組みを、もう少し詳しく見てみましょう。

「上昇気流が発生しやすい」だから山の天気は変わりやすい

街にはなくて山にある特徴の一つ、山は上昇気流が発生しやすいということ。この上昇気流こそ、雲を生み出すキーマンなんです。

上昇気流によって、山で雲ができる要因は2つ。

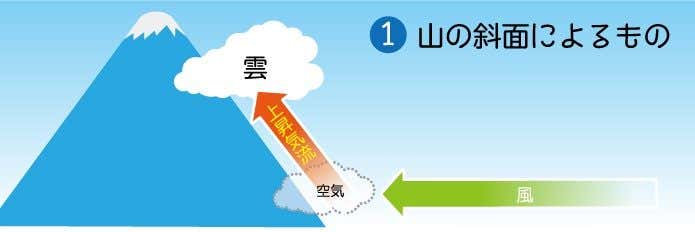

〈①山の斜面によるもの〉

風が山にぶつかると、風は他に行き場がなく強制的に山の斜面を吹き上がっていきます。これにより、山では風が吹けばあっという間に上昇気流が発生するのです。

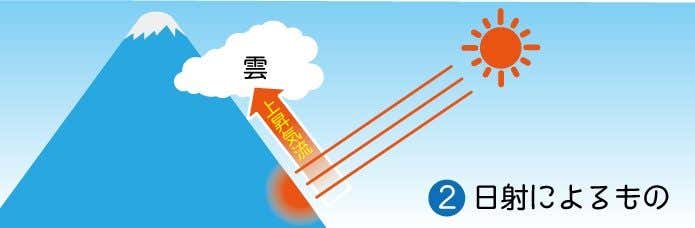

〈②日射によるもの〉

晴れた日、太陽の熱によって山肌が温められると、地面付近が暖かく軽い空気(※1)となり、上昇気流が作り出されます。

なぜ、上昇気流が起こると雲ができるの?

山は上昇気流ができやすい場所ということがわかったところで、次は上昇気流と雲ができる関係について説明します。

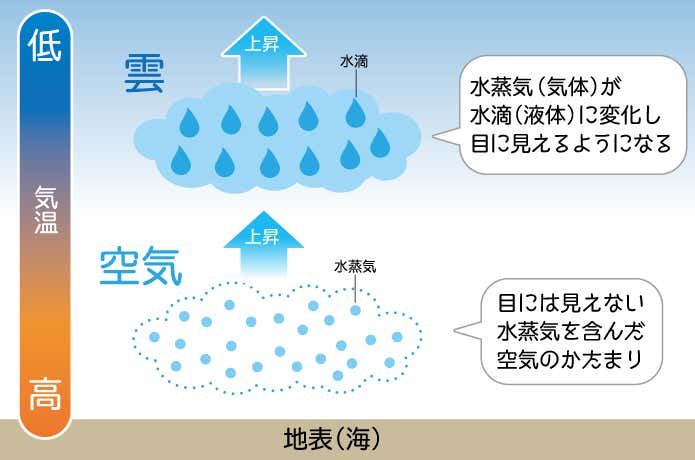

雲の正体は、小さな水滴のかたまり。

私たちの身の回りには目に見えない「空気」が存在しています。その空気が上昇して温度が下がることによって、水蒸気(気体)は水滴(液体)へと変化し目で捉えることが可能に。

これが雲であり、このように空気が上昇する流れは上昇気流と呼ばれ、雲を生み出す仕組みの重要な部分なのです。

たくさん水分を含む空気は悪天候の予兆

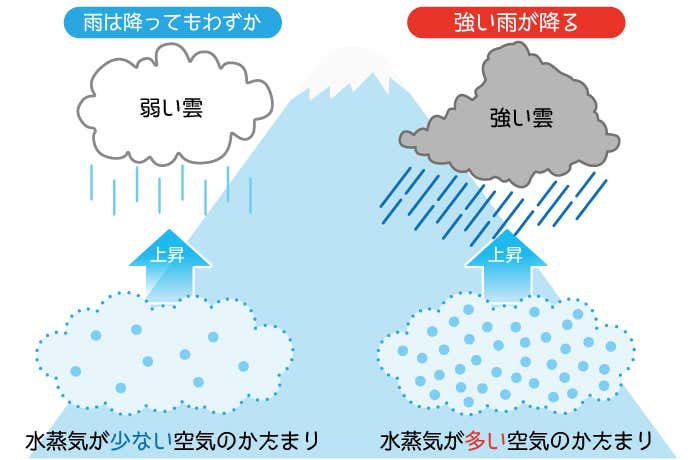

上昇気流が起きた場合、その気流の水蒸気量が雨雲の発達に影響してきます。

例えば、空気が乾燥している(水蒸気がほとんどない状態)と上昇気流が起きても雲は現れず、もし発生したとしても雨が降る可能性は低いです。

逆に空気中に水蒸気が多く含まれている場合、雲は大きく発達し強い雨を降らせる可能性が高くなります。