日本一の高さを誇る「富士山」。 山の天気は変わりやすく、朝は晴れていても天気が急変することが多々あります。 また、標高も高いため、服装・持ち物をはじめ、さまざまな気温・環境に対応できる準備をしておくことが大切です。

ここでは、富士山登頂を目指す登山初心者に、タメになる情報を紹介していきます。

目次

\まず知っておきたい/富士山は『日本一の山』

初心者でも挑戦する人が多い富士山ですが、富士山は日本一の高さを誇る山。標高も高く、油断すると最悪危険な状態になることも。

「どんなことが危険なのか」まずは知って、しっかり対策しておきましょう!

真夏でも実は寒い富士山…

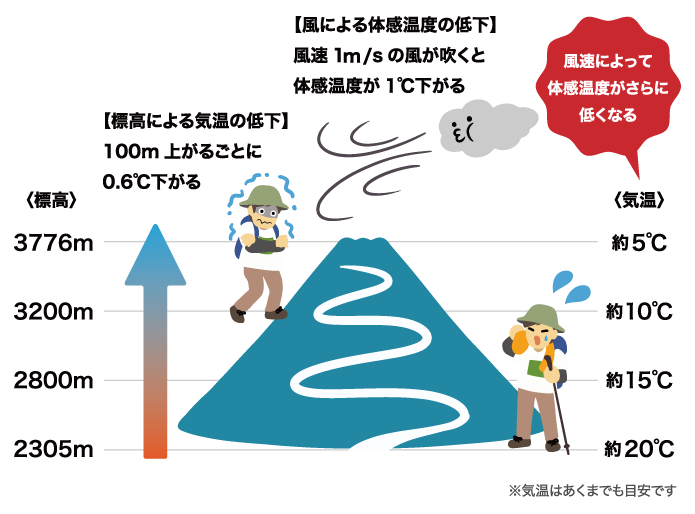

標高が100m上がると「気温が0.6℃下がる」、風速1mの風で「体感温度が1℃下がる」といわれています。衣服が濡れている場合、そこからさらに体感温度が下がります。

富士山の標高は3,776m。スタート地点の5合目は吉田口で約2,304m。その標高差が約1,400mあるため、麓に比べて約8.4℃の気温差があることに。

ご来光を見る早朝は、そこからさらに気温が下がります。

真夏でも「登山口は暑くても、山頂は寒い」という事をまずは知っておきましょう。

富士登山で気を付けたい2つのコト

一般的な1泊2日のツアーで往復約12時間ほど歩きます。また、標高3,000mを超える高い山のため、さまざまなリスクが伴います。ここでは代表的な2つのリスク「高山病」「低体温症」について知っておきましょう。

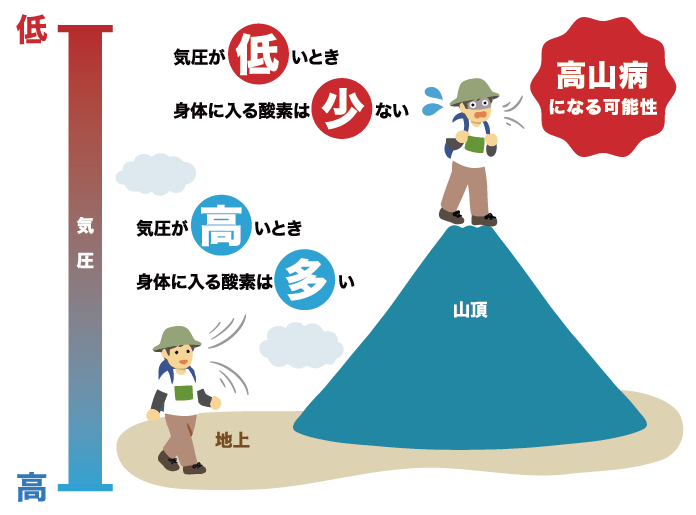

高山病

高山病とは、身体に入る酸素が少なくなり、順応できずに起こる症候群のこと。

標高が上がるほど危険度が増し、頭痛・吐き気など様々な兆候が徐々に体に現れはじめます。 発症の程度や発症するかどうかは個人差が大きく、発症しづらい人でも体調によっては発症したりと、誰でも起こりうる症状。

高山病は高度を下げて酸素を多く取り込むと改善するので、重症になる前に勇気を持って下山しましょう。

覚えておこう!「高山病について」

低体温症

低体温症とは、体の表面から失われる熱量が、体内で作られる熱量や外部から得られる熱を上回ることで発生する症状のこと。「気温10℃以下、体が濡れる、10m/秒以上の強風下」の環境下で起こりやすいと言われています。

寒気・全身の震えなどから症状が始まり、急速に意識障害を引き起こし、最悪の場合心肺停止に。 「体を濡らさない、カロリーをこまめに摂る、温かいものを飲む」など、事前の予防が大切です。

覚えておこう!「低体温症について」

関連記事はコチラ高山病・低体温症の予防は3つのポイント

代表的な2つのリスク【高山病・低体温症】を予防するには、登山前・登山中の対策が重要。

ここでは3つのポイントに分けて紹介します。

-

POINT01

水分補給

体内の水分を循環させることが、予防につながります。一気に飲むのでなく、喉が乾く前に唾を飲みこむくらいの少量をこまめに飲むのがポイント。

特に朝~午前中は積極的な水分摂取を心がけましょう!! -

point02

保温

スタート時から半袖一枚など薄着で歩き始める人が多いですが、身体があたたまる前から薄着になるのではなく、温度調整をしっかりしながら、保温するのが大事。

汗ばまない程度に重ね着しましょう。 -

point03

呼吸

登山中はいつも通りの呼吸をすることが難しく、気が付くと呼吸スピードが速くなったり、ゆっくりになったり…。

体中に効率よく酸素を送るには呼吸方法が大事。詳しくは次で紹介します。

ガイドが教える「呼吸方法」

1分間に何回呼吸してますか??

普段の「呼吸回数」ってご存じですか?

ここでは登山中の「呼吸方法」について紹介していきます。

注意① 過剰な呼吸には注意しよう

過呼吸にならないように注意しよう。

過剰に空気を取り入れようとすると、脳が「酸素そんなにいらないよ」と勘違いして、酸欠状態になる可能性が。

注意② "行動中"にゆっくりと呼吸する

呼吸方法のポイントは、普段の呼吸回数(リズム)・呼吸量より減らないように、意識的に呼吸すること。少し多く吸って、少し多く吐くイメージです。

それでも息苦しい…と感じた人は、登山ガイドや登山医学の先生が推奨する呼吸方法「口すぼめ呼吸」を取り入れるのがおすすめ。

《口すぼめ呼吸》

ろうそくを吹き消すように、口をすぼめてふっと吐き出すのがポイント。

吐き出す時に肺の内圧が高まるため、一時的に酸素を取り込みやすくできます。

そのため、効率よく酸欠状態を予防できます。

※酸素が効率よく取り入れられるため、連続でやると過呼吸になりやすいので注意!!

\準備はバスの中から/登頂するためのポイント!

富士山5合目に着くまで(バスの中)

リラックスしよう

音楽を聞くなど、自分なりの方法でリラックスしましょう。

水分をとろう

水分をしっかり摂取し、最後のトイレ休憩には必ずいきましょう。

ストレッチをしよう

体を軽く動かして、全身に酸素・血液などを循環させましょう。

1合目に着いたら起きる

ここから標高がぐんぐん上がります。意識的に呼吸をして体に酸素を循環させるため、必ず起きましょう。

富士山5合目~登山開始まで

防寒対策を忘れずに

5合目は思っているより寒いので、バスを降りたら十分に防寒対策をしましょう!

散歩する

ストレッチも効果的。軽い動きで酸素・血液などを循環させ続けることが大事。

水分摂取とトイレは忘れずに

歩き始めるとトイレはしばらくありません。必ず事前にトイレに行きましょう!

登山中

水分をほどよくとろう

一気に飲むと吸収しにくく、排出方向にいきます。こまめに少量(おちょこ1杯位)、5~10分に1回摂取しましょう。

保温・換気はしっかり

衣類の換気・温度調整を、外気・体調に合わせながらしてくことが大事。汗をかきすぎないように重ね着しましょう。

意識的に呼吸する

登山ガイドおすすめの呼吸方法で効率的に酸素を取り込みましょう。

\快適で楽しい登山を!/富士登山の服装

富士山の天気は変わりやすく、天候が崩れると激しい雨風にうたれることも。天気や気温の変化に対応するため、服装選びには注意しましょう。

登山服の着用方法について紹介します。

-

アウター

風・雨などから体を守る服。防水性・防風性・透湿性のあるものがおすすめ。

例)シェルやレインウェアなど -

ベースレイヤー

汗冷えにしないように、化繊やウールなどの素材を選ぼう。レーヨンや綿はおすすめしません。

-

ミドルレイヤー

体温を調整するための服。気温や天気に合わせて使い分けましょう。山頂は寒いので、防寒着は必須アイテムです。

例)ダウン・フリース・シャツ -

パンツ

乾きやすく、ストレッチ性のある素材がおすすめ。怪我防止のため、ロングパンツが推奨。

-

靴下

登山用の靴下は足が疲れにくくなります。ウールやポリエステルなどの素材がおすすめ。

-

帽子

日焼け防止に重要なアイテム。防水性があるモデルなら雨が降っても安心。つばの広いハットもおすすめ。

-

手袋

怪我や寒さから守ってくれるアイテム。雨に濡れると冷えるので、防水素材が安心。

-

リュック

25~35リットルくらいのサイズ。ヒップベルトがしっかりしているモデルが疲れにくくおすすめ。

-

レインウェア

晴れていても必ず必要なアイテム。必ず上下が分かれているモデルを選びましょう。

-

登山靴

岩場や砂利など足元が不安定なので、登山用ミドルカットがおすすめ。防水性があるとさらに安心。

覚えておこう!「レイヤリング」

登山の服装は基本的に、ベースレイヤーとミドルレイヤーとアウターの組みあわせで、体温調節をします。この”重ねること”を「レイヤリング」と言います。天気や環境が変わりやすいので、「レイヤリング」で体温調整することが登山ではとても大事です!

\忘れ物はない?/富士登山の持ち物

富士登山に行く際、持って行きたい持ち物を紹介します。

運動量や天気によってなど、その時の状況によって持ち物は変わってくるため、都度チェックしながら準備しましょう。

ここでは「必ず準備するもの」と「あると便利なもの」に分け、代表的なアイテムを紹介します。

※必要な持ち物はこれだけではありません。必ず持ち物一覧表をチェックしながら、準備しましょう!

必ず準備するもの

-

水分

汗を多くかく登山に水分は必須。傷口の洗浄にも使用できます。山小屋で購入できるので、水は500ml程の最低限でOK。

-

ヘッドライト

ご来光を見る際は暗い時間帯に歩くので必須。富士山は岩場も多いので、手元が自由になるヘッドライトが理想。

-

小銭

山小屋のトイレは基本的に有料(100~300円程度)。お札だけでなく小銭も事前に両替して持って行きましょう。

-

行動食

長時間歩き続ける登山。大量のエネルギーを消費するため、「行動食」と呼ばれる食べ物で栄養補給する事が大切。

-

ごみ袋

ゴミを捨てるのは厳禁!必ず持ち帰りましょう。小屋で購入した商品のゴミは引き取ってくれる場合もあるので活用しよう。

-

サングラス

山は標高が高くなればなるほど、日差しは強烈!目から入る紫外線はストレスになることも。必ず持参しましょう。

-

常備薬

普段飲んでいる薬は必ず持参。頭痛薬・お腹の薬など、1泊2日分の量をジップ付袋にまとめるのがおすすめ。

-

日焼け止め

曇りでも日焼けします。登山は汗をたくさんかくので、ウォータープルーフやスポーツ用がおすすめ。

-

マスク

新型コロナウイルスの影響で、山小屋では必須。念のため替えも何枚か持って行きましょう。

-

アルコール消毒液

登山中は手を洗う場所がないので一つあると便利。新型コロナウイルス対策にも大活躍。

-

トイレットペーパー

トイレにない事も多いため持参しましょう。濡れないようにジップ付袋に入れるのがおすすめ。

-

健康保険証

登山は常に危険と隣合わせ。何があるかわからないので健康保険証もしくは、そのコピーがあると安心。

あると便利なもの

-

トレッキングポール

バランスをとったり歩行をサポートしたりしてくれます。特に下山時は砂利道が多いので、あると便利。

-

携帯電話・バッテリー

万が一の時の通信手段GPS機能、地図、などの機能があり便利アイテム。いざという時に使えないことがないよう、必ずバッテリーも持ちましょう。

-

ゲイター

下りの登山道は砂利道が多いため、あると便利なアイテム。靴の中に小石が入るのを防いでくれます。

-

サポーター

一時的な膝の負担軽減に便利な膝サポーター。膝痛に不安がある人は一つ持っていると安心。

注意!山小屋は想像より寒い

ツアーに参加すると、ほとんどの場合で山小屋を利用します。「山小屋=暖かい」というイメージを持っている人が多いと思いますが、時期・天気によっては意外と寒いんです。

雨が降ると身体が濡れて冷えているため、さらに寒くなります。寒がりな人は肌着(インナー)の着替えやプラスアルファのアイテムを持ってくと、快適に過ごせます。

-

ダウンパンツ(スカート)

小さくて軽量かつ暖かいダウンパンツは登山にぴったり。山小屋でのんびり過ごすのにおすすめ。

-

ダウンブランケット

ひざ掛けにしたり肩から羽織ったり、寝る時には足元に巻いたり。コンパクトなのに汎用性が高くおすすめ。

-

インナーシーツ

布団だけでは寒い時も。インナーシーツが1枚あるだけで暖かさが違います。新型コロナウイルス対策にも。

-

替えの靴下

雨や汗で濡れる場合もあるため、ルームソックス・ダウンシューズなど暖かい靴下に履き替えましょう。

-

替えの肌着(インナー)

雨や汗で濡れる場合もあるため、着替えはあると便利。

-

水筒

ナルゲンなどの耐熱性ボトルがあると、温かい飲み物を飲んだり、湯たんぽ代わりにも使えて便利。

必要じゃないものはロッカーに!

エコバックが便利

ツアーに参加する場合、下山後温泉に入って帰ったりするため着替えを持って行くことも。五合目にはロッカーがあり、登山に必要ないものは置いていけるため、リュックとは別にエコバックがあると便利です。

できる限り荷物は軽くして富士登山に挑戦しましょう!

持ち物一覧表

準備する際は一覧をチェックしながら、必要なものを揃えましょう。

| ベースレイヤー(肌着) | 汗冷えにしないように、化繊やウールなどの素材を選ぼう。レーヨンや綿混はNG。 | |

| ミドルレイヤー(中間着) | 体温を調整するための服。気温や天気に合わせて使い分けましょう。山頂は寒いので、防寒着は必須アイテムです。 例)ダウン・フリース・シャツ |

|

| アウター・レインウェア | 晴れ予報でも必須。ポンチョではなく上下別のタイプを。風が強い時はウィンドブレーカーがわりにも。 | |

| パンツ | 乾きやすく、ストレッチのある素材が良い。綿素材は乾きにくいのでNG。 | |

| 靴下 | 登山用の厚手のものが足が疲れにくい。替えの靴下も持って行こう。 | |

| 帽子 | 日差し避けに重要。キャップよりハットの方が耳も隠れるのでおすすめ。 | |

| 手袋 | 軍手は濡れると乾きにくいため、登山用やゴム手袋のような素材のものがおすすめ。できれば替えがあると安心。 |

| ザック(リュック) | 25~35リットルくらいのサイズ。ヒップベルトがしっかりしているモデルが疲れにくくおすすめ。 | |

| ザックカバー | ザックが雨で濡れるのを防ぐもの。ザックに付属されているか確認しておこう。 | |

| 登山靴 | 岩場や砂利など足元が不安定なので、登山用ミドルカットがおすすめ。防水性があるとさらに安心。 | |

| 登山靴替え紐 | 登山靴の紐が切れてしまったとき用に予備を準備しておくと安心。 | |

| ヘッドライト | ご来光を見る際は暗い時間帯に歩くので必須。岩場も多いので、手元が自由になるヘッドライトが理想。 | |

| 予備電池 | ヘッドライトやランタンなどの予備として1回分は持って行こう。 | |

| タオル・手ぬぐい | 汗を拭いたり、首に巻いて日焼けを防いだり、意外と登山には欠かせないアイテム。乾きやすい素材のものがおすすめ。 | |

| 腕時計 | 計画通りのペースで歩けているかどうか、チェックするのに腕時計はあると便利。 | |

| 携帯電話・スマートフォン | 万が一の時の通信手段、GPS機能、地図、カメラなど様々な機能があり便利なアイテム。 | |

| モバイルバッテリー | 基本的に山小屋では充電できません。いざという時に備えて持って行こう。 | |

| トイレットペーパー | トイレにない事も多いため持参しましょう。濡れないようにジップ付袋に入れるのがおすすめ。 | |

| ゴミ袋 | ゴミを捨てるのは厳禁!必ず持ち帰りましょう。小屋で購入した商品のゴミは引き取ってくれる場合もあるので活用しよう。 | |

| お金(小銭) | 山小屋のトイレは有料なことがほとんど(100~300円程度)。事前に両替していきましょう。 | |

| 行動食(おやつ) | 長時間歩き続ける登山。大量のエネルギーを消費するため、「行動食」と呼ばれる食べ物で栄養補給する事が大切。 | |

| 水分 | 汗を多くかく登山に水分は必須。傷口の洗浄にも使用できます。山小屋で購入できるので、水は500ml程の最低限でOK。 | |

| サングラス | 山は標高が高くなればなるほど、日差しは強烈!目から入る紫外線はストレスになることも。必ず持参しましょう。 | |

| 日焼け止め・リップクリーム | 曇りでも日焼けします。唇も日焼けするので、日焼け止めだけではなく、リップクリームも持って行こう。 | |

| 歯ブラシ・歯磨きシート | 山の中では歯磨き粉は使用できません。歯磨きシートやジェル状のオーラルケアがあると便利。 |

| トレッキングポール | バランスをとったり歩行をサポートしたりしてくれます。特に下山時は砂利道が多いので、あると便利。 | |

| ゲイター | 下りの登山道は砂利道が多いため、あると便利なアイテム。靴の中に小石が入るのを防いでくれます。 | |

| ダウンパンツ(スカート) | 小さくて軽量かつ暖かいダウンパンツは登山にぴったり。山小屋でのんびり過ごすのにおすすめ。 | |

| ダウンブランケット | ひざ掛けにしたり肩から羽織ったり、寝る時には足元に巻いたり。コンパクトなのに汎用性高くおすすめ。 | |

| インナーシーツ | 布団だけでは寒い時も。インナーシーツが1枚あるだけで暖かさが違います。新型コロナウイルス対策にも。 | |

| ダウンシューズ・ルームソックス | 雨や汗で濡れる場合もあるため、ルームソックス・ダウンシューズなど暖かい靴下に履き替えましょう。 | |

| 水筒 | ナルゲンなどの耐熱性ボトルがあると、温かい飲み物を飲んだり、湯たんぽ代わりにも使えて便利。 | |

| カメラ | 絶景を撮って、登山の思い出や景色を残そう。 | |

| 耳栓 | 山小屋には個室はほとんどありません。他人のいびきなど音がきになる人はあると便利。 | |

| カイロ | 冷え性の人は夜寝るときにあると便利。使い捨てのものはゴミになるので電子カイロなどがおすすめ。 |

| エマージェンシーシート | 緊急時に体温維持のために使うブランケット。100均でも購入できるものもあるので、1つは準備しよう。 | |

| 健康保険証 | 山では何があるかわかりません。保険証もしくはコピーがあると安心。 | |

| ファーストエイドキット | 応急処置用の道具。絆創膏や三角巾などがあると怪我をした時も対処が可能。 | |

| 山岳保険 | 事前に加入しておきましょう。ココヘリなど、捜索に特化したサービスへの加入もおすすめ。 | |

| 携帯トイレ | 富士山は山小屋が充実していますが、心配な方はひとつ持っていると安心。 | |

| 薬 | 持病の薬は必ず持参しよう。頭痛薬などの痛み止め、お腹が痛くなった時の下痢止めもあると安心。 |

今回教えてくれた登山ガイド

近藤 謙司さん

国際山岳ガイド連盟認定山岳ガイド・日本山岳ガイド協会の理事

高校から本格的な登山をはじめ、世界最高峰であるエベレスト(チョモランマ)にも7回登頂。一般の人もエベレストへ挑戦できるようにと、自身で株式会社アドベンチャーガイズを設立し、 多くの人を海外の名だたる山々へ案内。高山だけでなく低山でのツアーや講習会も開催。登山の安全や魅力を普及させる活動もライフワークとしている。著書に『ぼくは冒険案内人』『エベレスト、登れます。』など多数。

イラスト:はらぺこworks