「下に降りれば下山できるでしょ」に潜む危険とは?

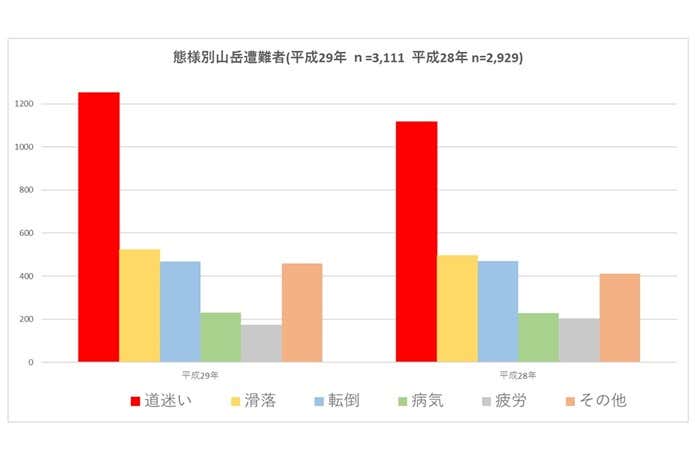

「道迷い」が遭難の原因ワースト1

遭難の理由として最も多いのが”道迷い”。道に迷ったら、わかるところまで来た道を戻るのが基本の考え方です。来た道を戻り、正しい道に戻れば道迷いはなくなるはず。

ですが、実際はうまくいっていないようです。それはどうしてなのでしょうか?

※今回は歩いてきた道がわかっている状態での内容です。実際の登山者の中には、登山道の様子をあまり見ておらず、自分がどこを通ってきたか覚えていないこともあるようです。

やってしまいがちな危険な行動とその理由

①正常性バイアスによって楽観的になる

《行動例》

自分がどこにいて、どこが正しい道かわからないのに「ここを下れば大丈夫」などと思い込み、下り続ける。

《そこに潜む危険》

先に何があるかわからない状態なので、急に道がなくなる可能性があります。そうなってしまった場合、現在地がわからないため、正しい対処が困難な状態です。

《理由》

正常性バイアス(*1)がかかっているため、「道に迷ったかも」という不安を根拠のない前向きな気持ちで、打ち消そうとしています。

※1 正常性バイアス…心理学用語で、「自分にとって都合の悪い情報」を無視したり、過小評価してしまう人の特性のこと。自然災害や火事、事故、事件などといった自分にとって何らかの被害が予想される状況下にあっても、それを正常な日常生活の延長上の出来事として捉えてしまい、都合の悪い情報を無視したり、「自分は大丈夫」「今回は大丈夫」「まだ大丈夫」などと過小評価するなどして、逃げ遅れの原因となる。

そのため、実際に正しい登山道がわからないにも関わらず、「なんとかなる」と思い込み下ってしまうのです。その他にも、何かが遠くに見えた時に「あれは●●だから、あっちに行けば大丈夫」と思い込み、その方向に進むということも不安を隠すためにやってしまいます。

②疲れから、楽な方法を選んでしまう

《行動例》

「道に迷ったら来た道を戻る」ということは知っているが、登り返さずに下る。

《そこに潜む危険》

それ以上進めなくなった場合、体力を消耗するだけでなく、焦りや落胆で精神的にも疲れが出て行動不能になります。

《理由》

人は、今まで費やした体力とこれから登り返すことに使う体力を比べた時に、これからのことがわからないにも関わらず過小評価する傾向にあります。そのため、自分が今まで下ってきた苦労を無駄にしないために、下るという判断をしてしまうのです。

③なんとか下山しなければ!と焦ってしまう

《行動例》

危険な道を無理やり下ったり、沢に降りてしまう。

《そこに潜む危険》

滑落や滝への転落など命の危険に直結する事故につながります。

《理由》

焦りで正しい判断ができる状態ではなくなっています。早く下山しないとバスがなくなる、明日会社に行けない、日が落ちてしまうなど時間の制約が原因で焦ってしまうこともあります。そういった焦りが頭を支配した状態になると、間違っているとわかっていても危ない道を進んでしまうのです。

その他にも、自分が道を間違えて友達を迷わせたらどうしよう、食料が足りないから下山しないと、救助を呼ぶとお金が沢山かかるから家族に迷惑をかけてしまうなど、様々な理由で人は不安になり焦ってしまいます。

「迷ったかな?」と思ったら、まずは焦らず落ち着こう

道に迷った時に一番大切なのはまず”焦らず、冷静に判断できるようになる”こと。しっかりと不安な気持ちを抑えて正しい判断をすることが、遭難を防ぐために重要です。