正しく実践しないと危険!マスターの難しい滑落停止(セルフアレスト)

ピッケル(英語ではアイスアックス)使用法の中でも、万が一の際に自分の生命を守る滑落停止(セルフアレスト)は重要な技術。瞬時に効率の良い方法で実践することが要求されます。

この方法を身体に覚えこませるため滑落停止訓練を行うことも多いものですが、その練習の場ですらケガを負う人が絶えない危険な技術でもあるのです。

今回は国際山岳ガイド・天野和明さんの解説で、効率的かつ安全な滑落停止を実践するためのポイントをご紹介します。

滑落はどうして起こる?気をつけたい危険なシチュエーション

滑落停止は重要なピッケルワークですが、そもそも滑落すること自体が大きなリスク。止まらない斜面では ピッケル(アイスアックス)1本で停止することが難しい場面も多々あります。

雪面の状況や地形によっては正しい方法で実践してもなかなか止まらなかったり、雪から露出した岩などに衝突してしまうこともあります。

それではどんな場面や行動に滑落の危険性が潜んでいるのでしょうか。

雪面から露出した岩でのスリップ

風の強い岩稜帯などでは、雪面の一部から岩が露出していることもあります。こうした場所では雪や氷が安定している場所を探してアイゼンの爪を刺しながら歩行するのがポイント。小さな岩角しかなければ、そこにアイゼンの前爪2本を乗せて靴底を水平にしましょう。

しかしこうした原則を忘れて傾いた岩へアイゼンで接地してしまうと、爪が刺さらずスリップしてしまうのです。

雪面から露出した枝へのアイゼンの引っかけ

岩と同じく、ハイマツや灌木の枝が雪面から露出している場合も。こうした枝にアイゼンの爪を引っかけてしまうと次の一歩を踏み出すことが難しく、無理をして枝からアイゼンを抜こうとする動作がバランスを崩す原因になります。

反対側の足への引っかけ

アイゼンを装着しての歩行では両足を肩幅をめやすに開き、間隔(スタンス)を空けて接地するのが基本です。

しかし不注意や疲労などでついついスタンスが狭くなると、片足のアイゼンの爪を反対側の足のシェルパンツ・ゲイターの裾・アイゼンバンドなどに引っかけてバランスを崩しがち。

アイゼン装着時は、普段より意識的に足を高く上げて次の一歩を踏み出すことがポイント。特に引っかけやすい「かかとの内側」には、注意を払いましょう。

強風に煽られてバランスを崩す

無積雪期と比べて風が強いのも雪山の特徴。気象条件や地形にもによりますが、瞬間的に風速20〜30m/sという台風並みの風が吹くことも珍しくありません。

こうした状況ではピッケルを風上に刺して身体を安定させる「耐風姿勢」を実践して風がおさまるのを待つのが賢明ですが、不意の強風でバランスを崩してしまうこともあるのです。

アイゼンの爪の間に雪が詰まり機能しない

雪が湿っている場合などは、写真の赤丸部分(アイゼンの爪の間)に雪が固着する「お団子」状態に。こうなるとアイゼンの爪が雪面に刺さらず、本来の機能を発揮しません。

こうした状況では、ピッケルのピックやスパイクでアイゼンの爪の間に固着した雪を払い落とすことが重要。これを怠るとアイゼンを装着していないのと同じ状態になってしまい、滑落しやすくなってしまいます。

まずは初期制動で滑落を止める!

バランスを崩してしまったら瞬時に(滑りだす前に)、その場で静止することが第一。

この時は、ピックを刺しても、やわらかい雪の急斜面ではシャフトを雪に差し込んでも、木や岩があればそれにしがみついても……。とにかくなりふり構わずに滑落しないように静止することを心がけてください!

次項で実際の滑落停止を解説しますが、現実にはそう簡単に滑落を止めることは極めて困難。まずは「滑落を起こさないこと」を第一に行動しましょう。

それでも止まらなかったら……!?実践・正しく効率の良い滑落停止の手順

まずはこちらの動画をご覧ください。横からのアングル・下からのアングルで、スローモーションも交えて滑落停止(セルフアレスト)の動きを天野ガイドが実践しています。

スローモーションでもわかりにくかったかも知れませんが、滑落停止は以下の動作で行います。

滑落停止の動作

一連の動作でポイントとなるのが、足の位置です。

足に注目すると、天野ガイドはいずれの動作においてもアイゼンを装着した足を高く上げて雪面から離しています。これが滑落停止において重要なポイント。

なぜ重要かは、以下の注意すべきポイントで確認しましょう。

滑落停止で注意すべきポイント

万が一滑落を起こしてしまった時、ピッケルを握っているのが右手か左手かはわかりません。

左右どちらの手でも同じような動作を行えることが重要ですが、まずは利き手側から練習し、動作を体で覚えるまで何度も繰り返し練習しましょう。利き手側でできたら逆手側の動作をするのは意外と難しくはありません。

その他にも、注意すべきポイントがあります。

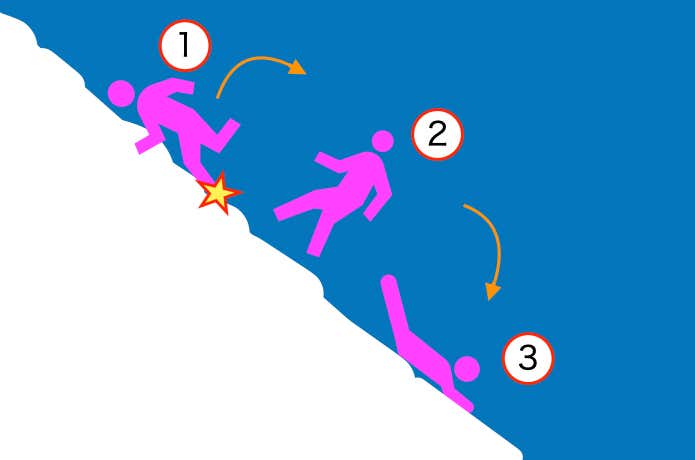

足は絶対に雪面に触れないよう上げる

前述の通り、滑落停止の動作中はアイゼンを装着した足を上げて雪面に触れないようにするのが必須。アイゼンの爪が雪面に触れたとたん、足を軸にして身体が反転してしまい頭から滑落してしまいます。

図のように身体が宙に浮いて反転してしまう場合もあれば、雪上でぐるりと反転したり何回転もしてしまう場合も。反転しないまでも足首に無理な力がかかってしまい、骨折やアキレス腱の断裂などのケガを負う事故も発生しています。

ピックの角度は正面に・シャフトは斜めに持つ

滑落停止の1.の動作でポイントになるのが、ピッケルのピックの向き。必ず身体の正面に向けておきましょう。

ピックの向きが斜めになっていると3.の動作で雪面に垂直に刺さらないだけでなく、顔の方を向いているブレードで負傷するリスクも高くなってしまいます。

スパイクも同様。シャフトをきちんと斜めに持っていないと身体の方を向いてしまい、足や腹部に刺さってしまう可能性があるのです。

しっかりとひじを曲げわきを引き締める

同じく滑落停止の1.の動作では、しっかりとひじを曲げわきを引き締めてピッケルを身体にしっかり引きつけておきましょう。

腕が伸びた状態で3.のピックを刺す動作を行うと写真のようにピックが身体から離れた場所に刺さってしまい、滑落してスピードがついた状態の身体が停止しにくくなってしまいます。

ただでさえ危険な滑落停止……ヘルメットの着用が必須

滑落停止がうまくいかなかった場合、そのまま斜面下部の岩や樹木に激突したり急斜面を転落するリスクがあります。こうした事態で避けたいのが頭部の負傷。

雪上訓練など練習の場であっても、滑落停止を実践する場合は是非ヘルメットを着用してください。

リスクも大きい滑落停止……そもそも滑落を起こさないために

ここまで滑落停止の正しく効率の良い動作を解説してきましたが……実際の雪山登山で実践しても、きちんと止まる可能性は決して高くないのが現実。注意すべき点でも触れた通り、鋭利な凶器であるピッケルのピック・ブレード・スパイクで怪我を負う事例も発生しています。

また厳冬期の富士山のように滑落停止では止まらない斜面もあり、まずは絶対に滑落を起こさない歩行技術が何よりも大切。そして正しいアイゼンワークを実践できるようになるためには、歩行の絶対量(慣れと経験)が必要なのです。

上記の記事もぜひ読んでいただき、まずは着実なアイゼンワークを身につけましょう。それでも滑落してしまった……という際に、今回の記事が役立てば幸いです。