ピッケルの正しい使い方…正しく理解していますか?

雪山登山の必須アイテムのひとつがピッケル(英語ではアイスアックス)。

*傾斜が急な斜面

*凍結している斜面

など、トレッキングポールでは対応できない主に中級者向け以上の雪山で使用されます。

持っているだけでなんとなく様になるアイテムでもありますが、操作を誤れば凶器となって怪我を負うこともなくはありません。

今回はそんなピッケルの様々な使い方をシチュエーションに分けて解説。それぞれの部位がもつ役割と操作法をマスターして、安全な雪山登山のための強い味方にしましょう。

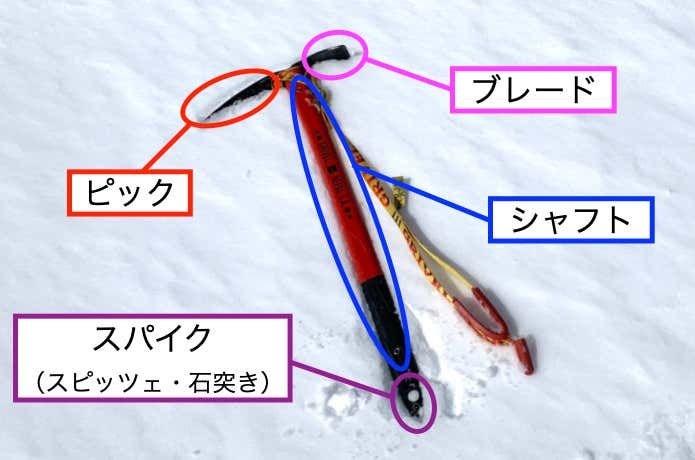

まずはそれぞれの部位をチェック!

ピッケルは、おもに4つの部位から構成されています。

もちろん、それぞれの部位ごとにきちんと役割があります。

バンド(リーシュ)やカバーも必要

金属製のヘッドやスパイクをむき出しのまま持ち歩くのは危険、必ずカバーを装着しましょう。また斜面などで落とさないためにピッケルを保持するバンド(リーシュとも呼ぶ)も必要。

付属しているモデルも多いこれらのアイテムですが、別売の場合は必ずあわせて購入しておきましょう。

目的・体格に合ったピッケルを選ぼう

ピッケルには登山スタイルによって様々なモデルがあり、目的に合ったものをセレクトする必要が。また自分に適した長さも、体格(おもに身長・腕の長さ)によって変わるもの。

ここでは、一般的な雪山登山で使用する「最初の1本」を選ぶ際のポイントを紹介します。

ベントシャフトピッケルがオススメ

ピッケルのシャフトの形状としては

の3種類があります。

かつて主流だったのが、シャフトがまっすぐなタイプのピッケル。積雪期の一般登山道を歩く際のピッケルの主な用途である“杖(ストック)代わり”に適した形状です。

けれども天野さんがオススメするのは、シャフトが少しカーブしているベンドシャフトのピッケル。後にご紹介するピックを雪面に刺して斜面を登降する場面で、スパイクも雪面に刺さるためピッケル全体が安定するというメリットがあります。

シャフトの長さは腕を目安に選ぶ

シャフトの長さはその人の腕の長さを基準にして選びましょう。長さのめやすは写真のようにシャフトが脇から手首まで、あとは身長の35%程度を目安にするとよいでしょう。すなわち、ちょうど腕の長さと同じくらいになるモデルがその人に適した長さとなります。

▼ピッケルの選び方はこちらの記事もチェック

歩き始める前に…正しい持ち方を再確認!

まずはピッケルの正しい持ち方、手順は以下の通りです。

これを基本に、ピッケルを持って歩き始めましょう。

登りと下りでピックの向きを変える

続いては、歩行する際のピックの向き。

写真の通り、斜面に近い方にピックを向けることで、バランスを崩した時に斜面にすぐにピック刺せる状態で歩行することがポイントです。

バンドは腕に巻いて落下防止を

リーシュ(バンド)は体につけておくのが原則。腕に通すタイプもありますが、体の向きが変わったときに左右の持ち替えがしやすいよう肩掛け式リーシュが使いやすくオススメです。

スリングとカラビナなどでバンドを延長して、身体にたすきがけにしておくのもひとつの方法です。

ピッケル操作その①|スパイクを雪面に刺してバランスをとる

傾斜の緩やかな場所でピッケルを“杖(ストック)代わり”にしてバランスをとる、もっとも一般的な使い方。

前述の通り登りではピックを前に・下りではピックを後ろに向けて持っていれば、バランスを崩した際にピックを素早く雪面に刺して滑落を防止することができます。トラバースではピックを後ろに向けつつ、ピッケル自体を山側の手に持って行動すると安全ですよ。

シャフトがカーブしているピッケルの場合、ピックを常に斜面に向けるように持つことで、シャフトがより深い角度で(力が逃げにくい角度で)刺さるという大きなメリットがあります。

ピッケル操作その②|ピックを雪面に刺して手がかりを作る

無積雪期も、岩場など傾斜が急な場所では手も使って登降する「三点確保(支持)」で行動しますよね。

雪山でも急斜面やバランスを崩しやすい凍結した斜面では、ピックを雪面に刺して手がかりにしたうえで、アイゼンの前爪をしっかり雪面に蹴り込むことで安定した歩行が可能。

こちらもシャフトがカーブしているピッケルの場合、この操作をした際にピックだけでなくスパイクも雪面に刺さるのでより安定。急斜面の登降にオススメの理由はここにあります。

ピッケル操作その③|シャフトで雪を掘りラッセルする

新雪が降り積もった斜面を進むには、ラッセルをする必要があります。積雪が膝丈より深い場合は…

というプロセスで、一歩一歩足場を作っていきます。

当然のことながら前進するスピードは大幅にダウン、コースタイム通りに登山することは不可能です。体力もかなり消耗する作業になるので、複数人で登山している場合は先頭でラッセルする役目を交代しながら進みましょう。

応用編|他にもあります!様々なピッケルの使用法

ここまで紹介した操作以外にも、ピッケルには様々な使用法があります。それぞれを実践するシチュエーションは限られていますが、あわせて覚えておきましょう。

休憩時のザック置き場を作る

積雪が深く急な斜面で休憩したい場合は、ピッケルのヘッド部分でザック置き場(=通称:バケツ)を作ります。

この手順で休憩すれば、ザックの落下防止にも有効ですよ。

アイゼンに付着した雪を払い落とす

比較的湿り気の多い雪の上を歩行していると、アイゼンの爪の間に雪の塊が詰まってしまう”お団子”状態に。こうなると爪が雪面に刺さらず、転倒・滑落の原因にもなってしまいます。

こうした状況ではスパイク(もしくはピック)でアイゼン底部を叩き、こまめに雪の塊を払い落としながら進みましょう。

ブレードで雪面を削り足場を作る

凍った急斜面をブレードで削り、足場(=ステップ)を刻むステップカッティングと呼ばれるテクニック。最近はアイゼンの進歩であまり使われなくなった技術ですが、もっとも古くからあるピッケル使用法のひとつです。

現在のような多本爪アイゼンのなかった19世紀以前は、ガイドが雪の斜面や氷河にステップを刻んで先頭を歩行。顧客である主に上流階級の人々が、アイゼンなしもしくは数本の爪のみのアイゼンを装着して歩くのが、ヨーロッパの一般的な登山スタイルでした。

耐風姿勢

雪山は夏と比べて風が強いことが多く、瞬間的には20m/sを超える場合も。立っているのも難しいくらいの強風に煽られると、バランスを崩して転倒や滑落の原因になってしまいます。

そんな時にとるのが耐風姿勢。

上記の手順で風が弱まるまで、その場をやり過ごしましょう。

滑落停止

凍った斜面で転倒してしまい、それなりのスピードで滑り始めてしまった際に行う動作が滑落停止。

矢印の通り、アイゼンを装着した足は雪面から離しておきましょう。アイゼンの爪が雪面に触れたとたん、足を軸にして身体が反転してしまい、頭から滑落してしまいます。

みなさんが知りたがるテクニックですが、実際に止まる可能性はそう高くはありません。またピッケルは鋭利な凶器にも……滑落時にピックやスパイクで体やウェアを傷つけたり、ブレードで顔を切るようなケガも実際に起きています。

何よりも大切なのは滑落を起こさない歩行技術。そのためには正しいアイゼンワークと歩行の絶対量(慣れと経験)が必要です。

それでももし転倒してしまったら、スピードが付く前に何を使っても構わないのでその場で滑り始める前に静止を目指しましょう(初期制動)。

繰り返しますが、滑落停止では止まらない斜面では絶対に滑落しない歩行技術が必要です。

便利なピッケルも他人にとっては凶器…マナーを守って携行しよう

雪山登山において様々に活躍するピッケルですが、周囲の人にとっては危険な凶器。登山前・下山後の公共交通機関やゴンドラ・ロープウェイに乗車する時などは、必ずザックから外して手で持ち運びましょう。

行動中もピッケルを使用しない場面ではザックの背面に取り付け、落下させたり転倒した際に自分に当たって怪我を負わないように注意。

ザックの大きさやタイプによって異なりますが、写真右の小さな白いザックのように多くのモデルは背面下部にピッケルホルダーというリングが付属。これに上からシャフトを通して裏返し、背面上部のバンドで固定します。

▼ピッケルの持ち運び方はこちらの記事もチェック

正しく使えば雪山登山の頼もしい味方になるピッケル。様々な使用法を知ってフル活用することで、安全に白銀の世界を楽しんでくださいね。

天野ガイドの著書で雪山登山を学ぼう

山と溪谷社 雪山登山/天野和明