プロが解説! 雪山デビューのピッケルはどう選ぶ?

雪山装備といえば思い浮かべる人も多い「ピッケル」。商品のラインナップも多岐にわたり、インターネット上では選び方についての情報が交錯している状況。はじめての1本をどんな風に選んだらよいのか悩んでしまう人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、知っておきたいピッケル選びの基本を解説! 山道具のスペシャリストであり登山ガイドの資格を持つ、Mt.石井スポーツ登山本店の金井さんに教えてもらいました。

初めての雪山登山、どんな山でもピッケルは必要?

雪山デビューするにあたって、ピッケルは必ず用意したほうがよいのでしょうか?

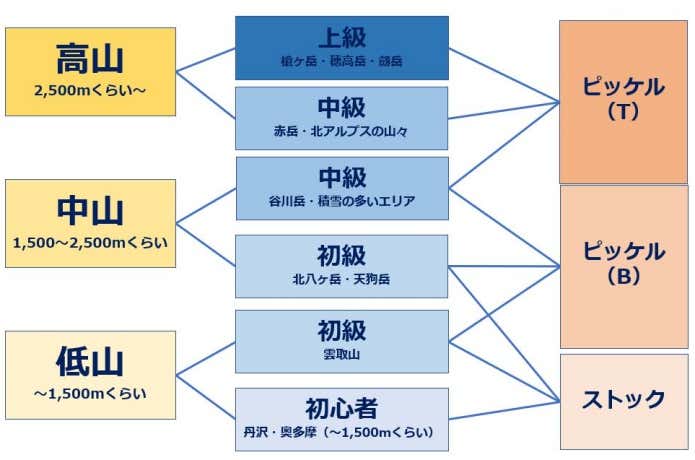

ピッケルを選ぶ際の目安となるのがこちらのチャートです。アイゼンを使うような雪山では、基本的にはアイゼンとピッケルはセットになってきますが、ややピッケルの方が出番はあとですね。滑落さえしなければピッケルは必要ないので。

ピッケルの3つの役割

そもそもどうしてピッケルを使うのかというと、「バランス保持」「滑落時のブレーキ」「ロープで確保する際の支点」の大きく3つの役割があります。雪山デビューをしていきなり確保の支点としてピッケルを使用するようなロープを使った登山はしないでしょうから、主に「バランス保持」と「滑落時のブレーキ」ですね。

「バランス保持」のために杖のように使うのであれば、森林限界までや傾斜の緩いところ、滑落する恐れのないような場所ではストックで十分、もしくはストックの方が歩きやすいこともあります。

逆にガチガチに凍ってしまっている場合、ストックは「滑落時のブレーキ」としてはなんの役にも立ちません。ストックでもOKの山も、渓谷沿いなどストックだと滑ってしまって怖いところが出てくることもあるんです。実際に、雪がなくても凍っている場所で滑落事故が起こってしまったケースもあります。

傾斜のある雪山においては、滑ってしまったらピッケルがないと止まることができません。ピッケルの役割を踏まえ、目安チャートを参考にしつつどういう山に行くかでピッケルを選ぶことになります。

雪山登山のピッケル『あれ』と『これ』の違いって?

山のレベルによって、必要なピッケルが異なることが分かりました。では、目安チャートに記載のある中~上級向けのピッケル(T)と初~中級向けのピッケル(B)は何が違うのでしょうか?

また、ピッケルにはシャフトがカーブしているモデルとストレートのモデルがありますが、どんな違いがあるのでしょうか?

『T』と『B』 の違いって?

・ベーシックの1.5倍程度の強度がある

・ロープでの確保の支点としても使える

・ベーシックよりも重い

・一般的な縦走登山やロープを使わない登山をするのに十分な強度がある

・テクニカルよりも軽い

「テクニカル」の製品には「T」と表示されています。以前は「B」も表示があったのですが、現在は表示しなくてもよいことになっているので製品に記載はありません。ヨーロッパ製のもので「T」の表示がなく「CE」と記載があるものは「B」規格です。「CE」は“EU安全基準適合マーク”で、基準を満たしている証になります。

また、同じメーカーの同じ「B」規格でも、重さに違いがあることも。いわゆるスキーツアーで使うようなものはそこまで強度は必要ないので軽いんです。規格上の強度は同じでも、重い方が実際の強度は高くなります。ただし、重量が負担となることもありますので、登山スタイルに適した強度かつ扱いやすい重さを選ぶことが大切です。

『カーブ』と『ストレート』 の違いって?

■カーブは急な斜面向き

シャフトがカーブしたピッケルは氷壁に打ち込んで使うようなイメージがありますが、アイスクライミング用は別にあります。雪山登山用でシャフトがカーブしているモデルは、急な斜面に向いています。ヘッドが下を向き、持ったときに手首の返しが少なくてすむので前に刺しやすいんです。ブレーキを掛けるときに引きやすいという人もいます。シャフトのカーブがきつくなるほどバリエーションルートなどテクニカルなルート向きといえますね。

■ストレートは緩やかな斜面や歩行向き

逆に、どちらかというと傾斜が緩い山や歩行がメインの登山ではストレートのピッケルが向いています。シャフトがまっすぐの方が杖として使いやすいんです。あとは、バランス保持のひとつで“耐風姿勢”といって、強風のときにピッケルを垂直に雪に刺して風で体が持っていかれないようにする姿勢をとるんですが、そのときにストレートのシャフトの方が安定する感覚はありますね。

ピッケルの“長さ”はどうやって決めたらいい?

同じモデルのピッケルでも長さが何種類かありますが、自分に合う長さをどうやって選んだらよいのでしょうか?

シャフトの長さの選び方って20年くらい前の教科書だと、「ピッケルを手に持ってシャフトの先端がくるぶしくらい」っていうのがあったんでが、今はちょっと違うのかな。もちろんひとつの目安にはなるんですけど、くるぶし合わせって全員が全員どんぴしゃで合うわけではないので。

では、何で合わせるかというと、やはり“登山スタイル”なんです。ピッケルって、どんな登山スタイル向けのモデルなのかによって長さのラインナップも違うんですよ。傾斜の緩い氷河歩き向けのモデルであれば、杖のように使うから長めのものを多く作っていたりとか。逆に、傾斜がきついところを登ることをイメージしたような商品というのは短めのモデルが多いですね。

緩やかな山がメインなら「長め」、急な山がメインなら「短め」

奥秩父とか傾斜の緩い山や歩行主体であれば、手首を返してピッケルを刺すようなことはしないので長めでよいでしょう。逆に八ヶ岳の赤岳のようなところばかり行くのであれば、傾斜が結構きついですから、ある程度のところまではストックで行って、そこからは短めのピッケルでいいと思います。

そんな風に登山スタイルに合わせてまずモデルを選びます。そして、その商品の真ん中のサイズを基本にして、大柄な人・中柄な人・小柄な人を大別したときに長さを多少選べるように前後サイズがあるとイメージしてもらえるといいと思います。

滑落時のブレーキとして使うので、大柄な人は短いと引けない、逆に小柄な人は長いと体にぶつかって取り回しがしづらいわけです。取り回しのしやすさについては、脇の下を通る長さが扱いやすいというのはありますね。

身長165~170cmくらいの人を基準で考えたら、だいたい55~60cmがピッケルのベーシックな長さ。小柄な方や将来的に登攀的な要素が強いところで使いたいというのがあれば、短めの52~53cmを選ぶのがよいでしょうし、身長が高い方やそんなに傾斜が強いところには行かないということであれば、65cmとか長めでいいと思います。

ピッケル選びで“意外と大事”な3つのこと

自分の登山スタイルに合ったピッケルを選ぶ上で、シャフトの形状や長さの他にチェックしておいた方がよいポイントはありますか?