楽しい登山も「待つ人」には心配の種!?

楽しい登山、つい夢中になって帰宅したら…「何で連絡よこさないの!心配したじゃない!」と家族から怒られた苦い経験はありませんか?

“待っている人”を安心させるアプリ「いまココ」活用しよう!

そんな人を安心させることができるのが、ヤマレコが開発したアプリ「いまココ」。iPhone版は2016年からリリースされていますが、2019年9月にAndroid版も登場。より多くのスマホで、登山者の現在地を「待っている人」にも共有できるようになりました。

今回は「いまココ」を上手に使って留守宅や職場で待つ家族や知人も安心できる登山をするために、気になるあれこれを調査してきました!

いまココは“待っている人”に安心を届けてくれる!

簡単に「いまココ」の機能を紹介します。

待っている人に「登山の様子」がリアルタイムで届く

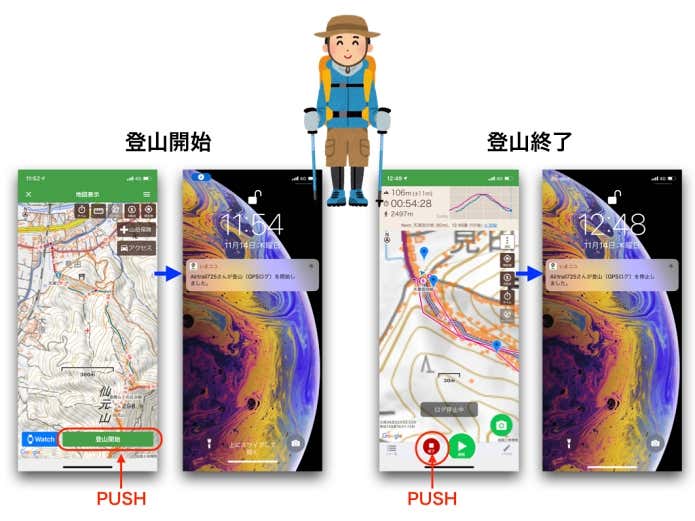

登山者が登山開始を押すと、待っている人に通知が届きます。

待っている人は登山者の現在地を確認することもできます。順調に進んでいるか、リアルタイムでわかるから安心ですよね。

登山者も面倒な操作は不要!

「いまココ」は登山中にGPS機能の役割を果たす「ヤマレコアプリ」と連動しているので特別な操作は不要!歩き始める時に「ヤマレコ」アプリで“登山開始”を押すと、登山者・待っている人それぞれのスマホに「いまココ」アプリから通知が届きます。下山した時に“登山終了”を押した際も同様です。

GPSアプリはバッテリーや電波など気になる問題も…

筆者も本記事執筆をきっかけにGPSアプリを起動させて登山してみましたが、やはり通常よりはバッテリーの消耗は多くなります。

特に気になるのが、バッテリー消耗を抑えるためのGPSアプリ使用法としてポピュラーな“機内モード”。しかし、いまココで現在地を通知する時は解除する必要があります。気になるバッテリーの消耗度を、実際に登山しながら検証してみました。

バッテリーの消耗度を検証

《フィールド》

南八ヶ岳・赤岳(10月下旬で稜線は初冠雪していました)《ルート》

赤岳鉱泉→行者小屋→ 地蔵尾根→赤岳→文三郎尾根 →行者小屋→赤岳鉱泉の周回ルート(筆者が使用のNTTドコモの通話可能エリアは黄色区間 )《天候・気温》

晴れ/早朝出発時は約0°→赤岳山頂は約10℃→下山時は約15℃《テスト時間》

歩行時間:約6時間/行動時間:約8時間《使用機器》

iPhone Xシリーズ(2019年製)2台《所持方法》

トレッキングパンツのサイドポケットに保管/写真撮影・ログ確認時のみ取出し

上記の条件で①ずっと通話可能モードの状態②ずっと機内モードの状態 の2つのiphoneを比較しました。

結果:ずっと通話可能モードだと、やはりバッテリー消耗は激しい…

朝の出発時は2台ともバッテリー100%の状態で出発し、行動終了時にバッテリー残量を比較したところ…

①ずっと通話可能モード:バッテリー残量33%

②ずっと機内モード:バッテリー残量52%

となりました。

通話可能エリアを把握して、使用時にはこまめな機内モード解除を

いまココで現在地を通知するために必要なのは、通話可能エリアで機内モードを解除すること。圏外や機内モードでは位置情報を送れず、登山者の現在位置を更新できないからです。つまり、自分のスマホが登山道のどこで通話可能かを把握しておくことが必要。

基本的には周囲の斜面や山に遮られない稜線や山頂部は通話可能エリアが多く、谷間は圏外である登山道が多い傾向。ただし基地局(アンテナ)の設置場所や地形などにより必ずしも当てはまらないケースも。大手キャリアは山岳地帯での通話可能エリアを公表しています。予め自分の登山コースの通話可能エリアを把握しておきましょう。

NTTドコモ

au

Softbank

機内モードを解除すると、メール受信や他のアプリの通知などが一斉に届きます。これらはバッテリー消耗に直結するので、しっかりと対策が必要です。

スマホの充電はこまめに&工夫しよう

GPSアプリの使用だけでなく、万が一の遭難時に救助要請する際はライフラインになるスマホ。バッテリー切れで現在地確認も救助要請もできない…ということにならないようこまめに充電しましょう。

最近は、大容量バッテリーも進化して来ました。筆者が使用しているモデルをご紹介します。

オズマ OSMA LUCMM100CCPK モバイルバッテリー [10000mAh /2ポート /USB-C /充電タイプ]

バッテリーを100%まで自宅で充電しておけば、これ1台で2〜3回はスマホがフル充電できるのでとても重宝しています。

バッテリーだけでなく「コード」も忘れずに!

最近は、山小屋でも充電できるところが増えて来ています。ありがちなのが、コード忘れ。バッテリーからスマホへの充電コードはもちろん、バッテリーそのものの充電コードも必要に応じて持っていきましょう。

アナログのコミュニケーションも必要!

いまココの使い方のアドバイスやいまココに込めた“想い”を、株式会社ヤマレコ代表取締役の的場一峰さんにお伺いしました。

いまココを使う時のアドバイス

《登山者へのアドバイス》

【1】いまココは「ヤマレコアプリ」で作成した登山計画とセットで使う

自分が計画したルートを、待つ人に共有することが大切です。登山開始・終了の情報やGPSのログなどがヤマレコのサーバに届かないと、待つ人に情報共有できません。【2】登山者も「いまココアプリ」インストールを

登山開始・終了や登山中の位置情報が待つ人に届いているかが、自分のスマホでの通知画面で確認できます。

《待っている人へのアドバイス》

【1】位置情報確認のキーポイントは「時間」

登山者の位置情報を確認する際に、気にして欲しいのが“何時何分”の情報であるかということです。登山者が順調に登山しているのか、計画より遅れ気味なのかなどが把握できます。【2】心配しすぎない

ログが長時間止まったままだからと言って即遭難しているとは限りません。スマホを山中で落としたり、休憩場所に置き忘れたりしている可能性もありますからね。待つ人の安心を考えて開発したアプリですが、必要以上に心配しすぎないようにしましょう。

《登山者・待っている人双方へのアドバイス》

【1】大きな変更事項はきちんと報告を

計画した登山ルートを変更する時(例えば縦走コースで予定より時間がかかりエスケープルートで下山する場合)などは計画ルートを逸脱することになるので待つ人は心配になります。通話可能エリアであれば電話やメールでその旨を共有しましょう。【2】心配のポイントは事前に共有を

待っている人がひっきりなしに「いまココアプリ」を確認しなくても済むよう“何時までに下山通知が届かなかったら心配して欲しい”ということは、登山前に双方で確認し合っておくべきですね。アプリ頼みではなく、心配のポイントはアナログのコミュニケーションで共有して欲しいと思います。

登山者の足どりの“臭い”を記録する

計画をきちんと立てて共有することは、登山において非常に大切です。とはいえ、登山中にその計画の進み具合や変更をいちいちアナログな手段で連絡するのも億劫。

「どこに行ってどう歩いていたのか」の“臭い”を残すことで、何かあった時に登山者と待つ人がそれを共有することが重要だと考えて開発したアプリです。

万が一登山者が遭難した場合、登山口のポストに提出した紙の登山届だけだと、それを警察が探し出すまでのタイムロスが生じます。

家族が登山先も知らない状態で、自家用車のナンバープレートを警察に知らせ仮にそれが登山口で発見されたとしても、そこから複数の登山道が伸びていた場合は捜索活動にも時間がかかるでしょう。「いまココ」を使えばピンポイントでスピーディーな捜索活動が可能になりますよね。

登山者の位置情報は一般ユーザーの画面からは1週間で消えますが、ヤマレコのサーバには残っています。仮に遭難に気付くのが遅れたり捜索活動が長期化した時は、ヤマレコに問合せてください。

スマホアプリを使って登山するには充電対策は必須、これからはヘッドライトの予備電池と同じくらいの意識を持って欲しいと思います。

まずは『お守り代わり』だと思って、使ってみてくださいね。

いまココを使いこなそう!

ここで今一度、3つのWebサイト・アプリの機能を整理してみました。

いまココを待っている人にインストールしてもらおう

待っている人にインストールしてもらうことで、ヤマレコアプリを使用して登山している人の現在地がその人にもわかるアプリが「いまココ」です。

いまココアプリ 紹介ページ(App Store)

いまココアプリ 紹介ページ(Google Play)

いまココの使い方

この準備をしておけば、いまココは特別な操作なしで使用できます。登山者が登山口に到着してヤマレコアプリで“登山開始”を押した(GPSログ開始)時、下山して“登山終了”を押した(GPSログ終了)時に、相手の端末にそのことが通知されます。もちろん、登山中も登山者の現在地を知ることができます。

圏外エリアの多い登山中にスマホのバッテリー消耗を抑えるためによく使われる機内モード。ただしGPSログは圏外でも取れますが、いまココの現在地は登山者のスマホが圏外だと確認できません。登山口・山頂・下山口などの通話可能エリアでは、機内モードを解除する必要があります。

いまココを利用するための手順

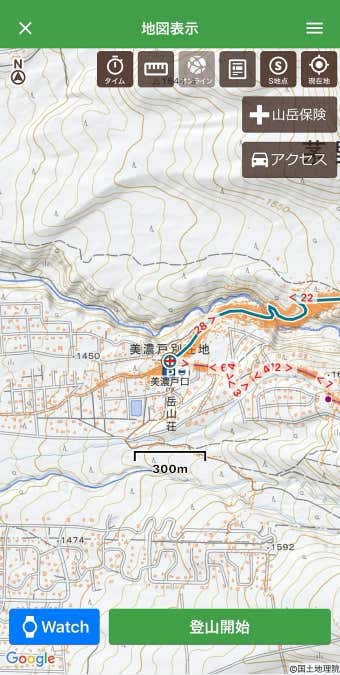

【1】まずは登山者が「ヤマレコアプリ」をインストール

いまココで現在地を知らせるには、まず登山者が「ヤマレコアプリ」をスマホにインストールする必要があります。

ヤマレコアプリ (App Store)

ヤマレコアプリ (Google Play)

【2】待っている人が「いまココ」に登山者の認証コードを追加

「ヤマレコアプリ」をインストールして発行できる“認証コード”を待っている人に共有することで登山者の情報を知らせることが可能に。待つ人が「いまココWebサイト」や、待つ人のスマホにインストールした「いまココアプリ」から、登山者の“認証コード”を追加することで、その登山者が今どこを歩いているかや、登山開始&終了がわかるようになるのです。詳しい手順は下記のページをご覧ください。

ヤマレコ いまココ機能について

登山アプリで可能になる「情報共有」の大切さ

読図マニアで根っからの“紙地図派”だった筆者。等高線から山の地形をイメージして現在地を特定することは紙の地形図で十分にできたので、これまで登山用のアプリは積極的に使用してきませんでした。

しかし…

・「いまココ」でGPSログから登山の足取りを確認すること

→待っている人が知りたい「登山が順調に行われているか」の進捗

・「ヤマレコ」「ヤマレコアプリ」で他の登山者の山行記録を共有すること

→特に今年相次いだ大型台風の影響などによる登山道の崩壊状況

などを「共有」できる、紙地図にはない大きなメリットがあります。

こうしたアプリも上手く活用しながら、安全に登山を楽しみたいですね。

ライタープロフィール:鷲尾 太輔

高尾山の麓・東京都西部出身ながら、花粉症で春の高尾山は苦手。得意分野は読図とコンパスワーク。ツアー登山の企画・引率経験もあり、登山初心者の方に山の楽しさを伝える「山と人を結ぶ架け橋」を目指しています。

![オズマ OSMA LUCMM100CCPK モバイルバッテリー [10000mAh /2ポート /USB-C /充電タイプ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/4809/00000005888286_a01.jpg)