「みんなの足跡」からわかった!間違えやすいのはこんな場所

撮影:washio daisuke(一本道だと、道間違いは起こりづらい)

まっすぐ続く登山道であれば、道を間違える人は少ないですよね。では、どんな場所で道間違いが起こりやすいのでしょうか。

間違えやすいポイントとともに、「みんなの足跡」に記録された登山者の軌跡を見てみましょう。

道間違いが起こりやすいポイント|尾根・稜線編

撮影:washio daisuke(北アルプス・五竜岳の尾根を赤でなぞってみました)

ガイド鷲尾

尾根は標高の高い方から低い方へ分岐するという法則がある。

だから尾根の下山時や稜線を縦走している時は、ルートとは違った支尾根に進んでしまう道間違いが多いんだ。

登山者Aさん

今回の私の間違いもそうですね。

ガイド鷲尾

実際、ほかエリアも見てみると、

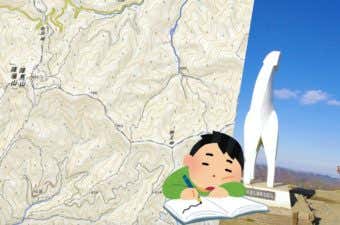

地図の出典:ヤマレコ(支尾根に迷い込んで引き返している「みんなの足跡」)

ガイド鷲尾

ここでも分岐で誤った方向へ進んでしまっている人がいるね。

大垂水峠から稜線を南下し、本来のルートである主稜線が左に曲がるんだけど、地形が明瞭な支尾根に直進してしまっている。

道間違いが起こりやすいポイント|沢(谷)編

撮影:washio daisuke(北アルプス・五竜岳の沢を青でなぞってみました)

ガイド鷲尾

尾根とは逆で、沢は標高の低い方から高い方に枝分かれするのが法則。

沢沿いを登っている時は、ルートとは違った沢や谷に進まないように、注意が必要。

登山者Aさん

沢沿いを歩く登山道もあるから、意識しておかないとですね。

地図の出典:ヤマレコ(ルートではない沢に迷い込んで引き返している「みんなの足跡」)

ガイド鷲尾

ここは、奥多摩駅から本仁田に向かうルート。

はじめは安寺沢沿いを歩くんだけど、途中から支流沿いの斜面に入って稜線をめざす。

ただ分岐部分で、安寺沢本流を直進してしまっている人がいるね。

登山者Aさん

登山前に地図を見ながらルートの曲がり角を重点的にチェックして「みんなの足跡」がこうやって途切れている場所がないか確認しておけば、道間違いを防止できますね。

ガイド鷲尾

そう!どんな場所で道間違いが起こっているのかを、あらかじめ把握することが大切。これは、道迷い防止にとても効果的だよ!

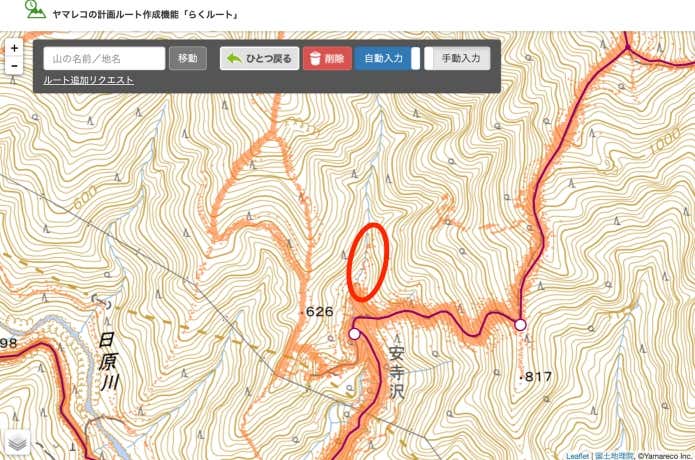

冬道やクライミングコースにも活用できる!

撮影:washio daisuke(南高尾山稜では、ルートの曲がり角で支尾根に立ち入らないようロープが張られている場所も)

自分の山行の振り返りをしたり、登山前に危険場所の把握に使ったりとあらゆるシーンで登山者を支えてくれる「みんんなの足跡」機能。使いこなせば使いこなすほど便利なこのシステムの裏技をご紹介します。

それが、アクティビティや季節を選択できること。

クライミングやスキーのアクティビティを目的とした人の記録、雪山と夏山それぞれの記録など各レイヤーを選択できることにより、自分の山行に合った記録を参考にできます。

ガイド鷲尾

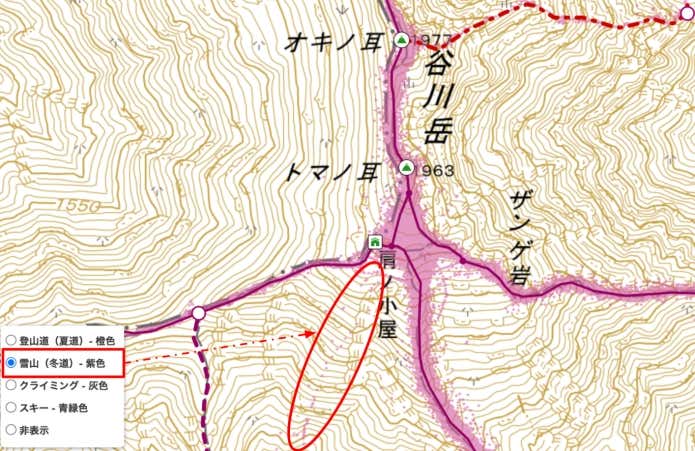

たとえば、下の画像は群馬県の谷川岳。

夏山と雪山それぞれ同じコースを見てみましょう。

▼登山道(夏道)を選択した時の画像

▼雪山(冬道)を選択した時の画像

地図の出典:ヤマレコ(上:登山道(夏道)レイヤー/下:雪山(冬道)レイヤー)

登山者Aさん

道に迷っている人の足跡の位置が、若干異なっていますね。

ガイド鷲尾

夏と冬で気をつけるべきポイントも異なるから、季節に応じてレイヤーを選択するのがオススメ。

ほかにもクライミングやスキーが選択できるから、それぞれのアクティビティによって使い分けよう。

間違いやすいポイントを把握して、道迷いを防止しよう

撮影:washio daisuke(別角度から見たAさんが道間違いを起こした場所)

「間違えた……」という記載のある登山記録を見かけたら、ぜひルート地図を詳しく見ながら、どこでルートを外れたかを確認してみてください。

たくさんのユーザーがさまざまな山を歩いて蓄積された登山記録。誰かが間違えた道は、迷いやすいポイントがあったということです。それぞれの記録を貴重な学びとして、自分の山行に活かしましょう。

もちろん、GPSアプリに頼りきりになるのはNG。とくに登山中は、ルート全体を俯瞰的に把握できる紙の地形図も持参してください。双方の利点をうまく活かしながら、安全な登山を楽しんでくださいね。