地図とコンパスでもう迷わない!身近な山でナビゲーションスキルをアップさせよう

登山装備のチェックリストに必ずと言っていいほど記載されているのが地図とコンパス。特にコンパスに対して苦手意識を抱いている登山者は多いものですが、実は登山の強い味方なのです。今回は目的地や現在地を把握するだけでなく、コンパスがカーナビのように進むべき方向を示してくれる「ナビゲーション」の楽しみ方をご紹介します。

2022/10/29 更新

-

編集者

YAMA HACK編集部

月間350万人が訪れる日本最大級の登山メディア『YAMA HACK』の運営&記事編集担当。山や登山に関する幅広い情報(登山用品、山の情報、山ごはん、登山知識、最新ニュースなど)を専門家や読者の皆さんと協力しながら日々発信しています。

登山者が「安全に」「自分らしく」山や自然を楽しむサポートをするため、登山、トレイルランニング、ボルダリングなどさまざまなアクティビティに挑戦しています。

YAMA HACK編集部のプロフィール

-

制作者

山岳ライター・登山ガイド

鷲尾 太輔

登山の総合プロダクション・Allein Adler代表。登山ガイド・登山教室講師・山岳地域の観光コンサルタント・山岳ライターなど山の「何でも屋」です。登山歴は30年以上、ガイド歴は10年以上。得意分野は読図(等高線フェチ)、チカラを入れているのは安全啓蒙(事故防止・ファーストエイド)。山と人をつなぐ架け橋をめざして活動しています。

公益社団法人日本山岳ガイド協会認定登山ガイドステージⅠ 総合旅行業務取扱管理者

鷲尾 太輔のプロフィール

アイキャッチ画像作成:washio daisuke・地図の出典:

YAMAPコンパスワークはGPSアプリの活用にも有効!?

自分の位置情報を正確に知ることができるGPSアプリは、山で大活躍。ただルートから外れた時の通知に気づかなかったり、バッテリー残量がなくなってしまったり、もしものことを考えるとこれだけに頼るのは不安ですよね。

そんな時にも、心強い味方になってくれるのが地図とコンパス。進むべき方向を導き出す「ナビゲーション」ができれば、GPSアプリをもっと活用できるようになります。

また雪山やバリエーションルートでも応用できるので、登山スキルのレベルアップにも直結。

今回は登山者Aさんと共に、ナビゲーションのテクニックについて学んでいきましょう。

撮影:washio daisuke・いらすとの出典:

いらすとや前回は、コンパスの基本を学んだAさん。ただまだコンパスワークには慣れていないようです。

▼前回学んだコンパスワークの基本

手間のかかるコンパスよりGPSアプリの方が使いやすく感じます。

そうだね。ただGPSアプリは常に移動しているからこそ、知らぬ間に設定したルートを外れてしまうことは意外と多い。

そんな時の救世主が、地図とコンパスなんだ。

今回は…

・事前に準備しておくこと

・山での実践の仕方

・街での練習の仕方

の3つに分けてナビゲーションのテクニックを紹介。

まずは登山のどんな時に役立つのか、具体的なシーンを見てみよう。

ナビゲーションによって、ルート外れを起こしにくくなる

作成:washio daisuke・地図の出典:

YAMAP(ルート外れを起こしやすい尾根の分岐)

左の青矢印の方向に進むべきなのに、まっすぐピンク矢印の方向に進んでしまうんですね。

ここは尾根が分岐している場所で、青矢印の主稜線に進むべきなんだけど、地形が明確なピンク矢印の支尾根を進んでしまいがち。

こうした場所をあらかじめ“チェックポイント”にして、常に次の方向をコンパスで確認しながら進むナビゲーションを実践することで、ルート外れを少なくできるんだよ。

道が埋もれた雪山登山でも活躍!

作成・撮影:washio daisuke・地図の出典:

YAMAP(八方尾根・夏と冬のルートの違い)

登山道が雪に埋もれてしまって先行者のトレースもない場合は、自分でルート開拓をするんだ。

自分の知識と判断で、登山ルートを設定しないといけない訳ですね。

たとえば北アルプスの八方尾根。積雪時には雪崩や滑落の危険があるため、画像のように冬は地図に載っていない尾根上を進む必要がある。

地形的に判断することもあるけど、ホワイトアウトの時なんかはコンパスを使いながら随時方向を確認して、尾根から外れないように歩くんだ。

視界がわからなくなった時、ナビゲーションができなかったら…と考えると怖いですね。

緊急時にも、落ち着いて正しい道を導けるように、普段からこのスキルを身につけておくことが大切なんだ。それじゃあ事前に準備しておくポイントから見ていこうか。

準備編|まずは地形図から歩くルートを表にまとめてみよう

登山で“ナビゲーション”を実践するには、ぶっつけ本番は許されません。磁北線が書かれた地形図を元に、緻密な準備が必要です。

▼ナビゲーション準備の4ステップ

①地形図からルートを設定する

②チェックポイントを決める

③チェックポイント間の角度を計測する

③地図から読み取れる情報を言語化して表をつくる

チェックポイントとは、実際行動する時に方向や角度を確認するポイントのこと。これを細かく設定することによって、道に迷いづらくなります。

それでは実際の登山コースを使って、実践してみましょう。

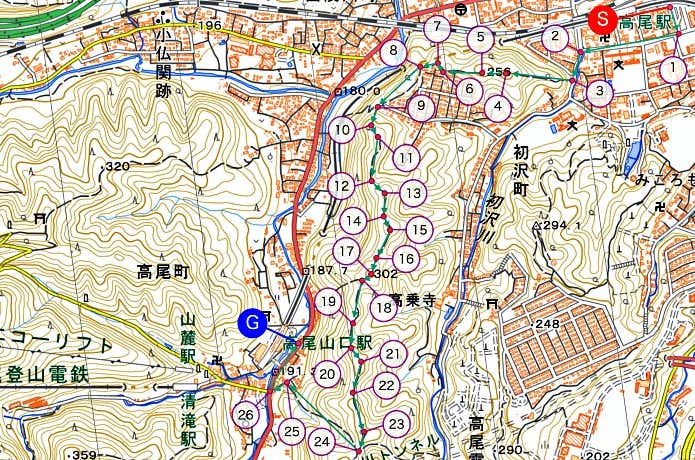

①地形図からルートを設定する

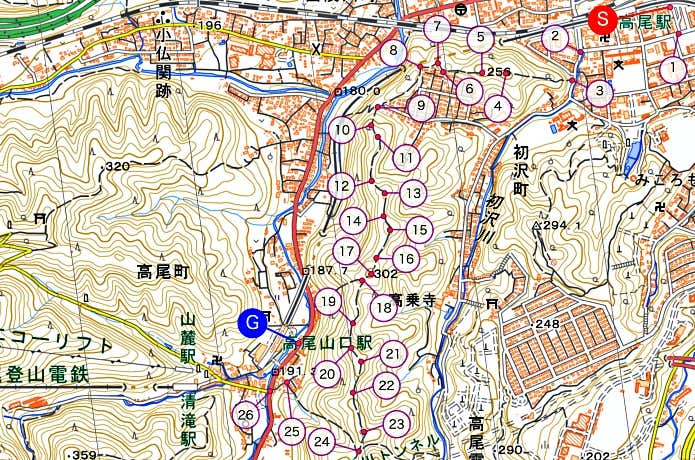

作成:washio daisuke・地図の出典:

YAMAP(高尾駅から高尾山口駅まで歩いてみよう)

今回はわかりやすいように、高尾駅から高尾山口駅まで、登山道をたどって縦走するコース(S地点〜G地点までの黒い点線)に設定しよう。

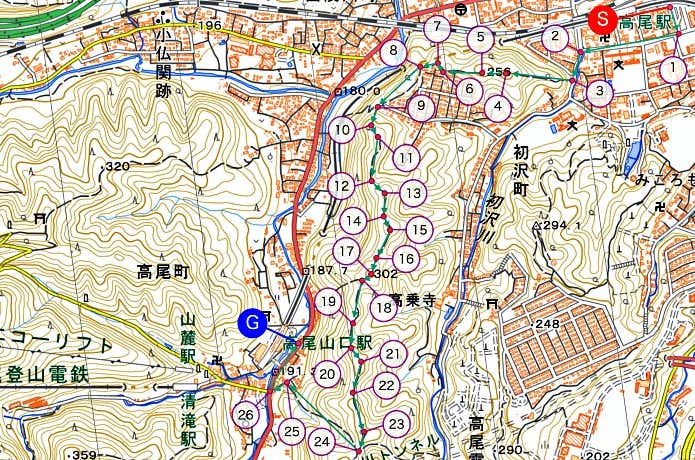

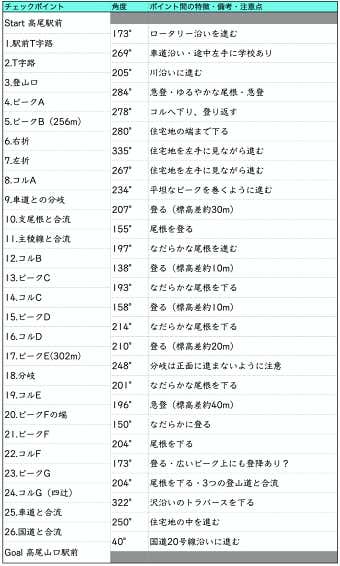

②ルート上にチェックポイントを定めてみよう

作成:washio daisuke・地図の出典:

YAMAP(ルート上にチェックポイントを作ろう)

チェックポイントを設ける場所は…

・ルートの進む方角が変わる場所

・地形が変わる場所

・分岐がある場所

などに置くのが基本。

実際進む時に、方向があっているかを確認するためのポイントですね。

あらかじめルートが設定されている登山道でここまで細かいルート設定は必要ないけれどね。

雪山やバリエーションルートの時には、このくらい細かくやっておくと安心だよ。

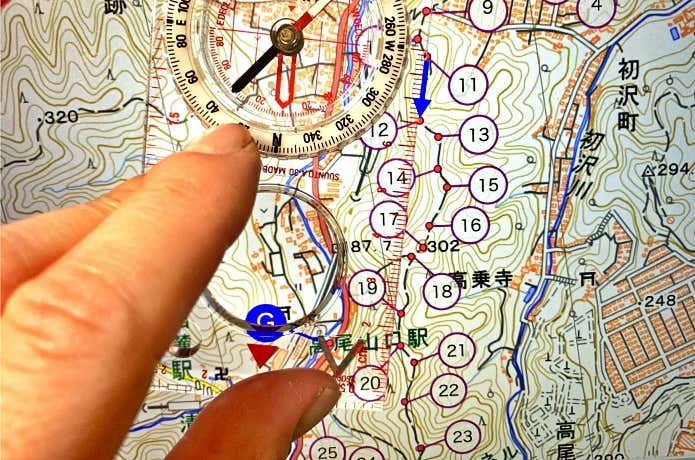

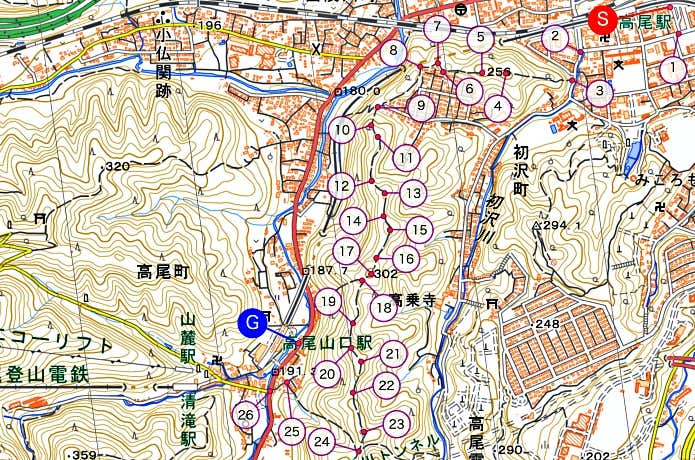

③チェックポイントの間の角度を計測してみよう

作成:washio daisuke・地図の出典:

YAMAP(ルート上のチェックポイント同士を直線で結ぶ)

次に、それぞれのチェックポイントを矢印で結ぶ。

そしてその矢印が指す方向の角度を計測するんだ。

チェックポイントの間が短ければ、定規を使わずにコンパスの長辺(へり)でも結べますね。

作成:washio daisuke・地図の出典:

YAMAP

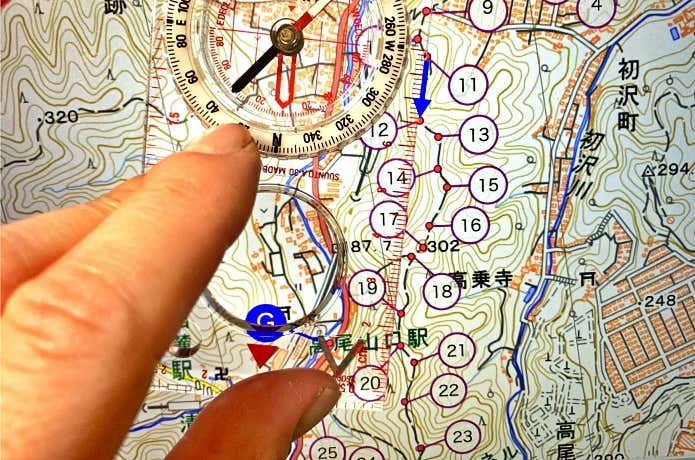

たとえば(11)と(12)の角度を計測する場合。

(11)と(12)をベースプレートの長辺(へり)で結ぶ=青い矢印。

作成:washio daisuke・地図の出典:

YAMAP

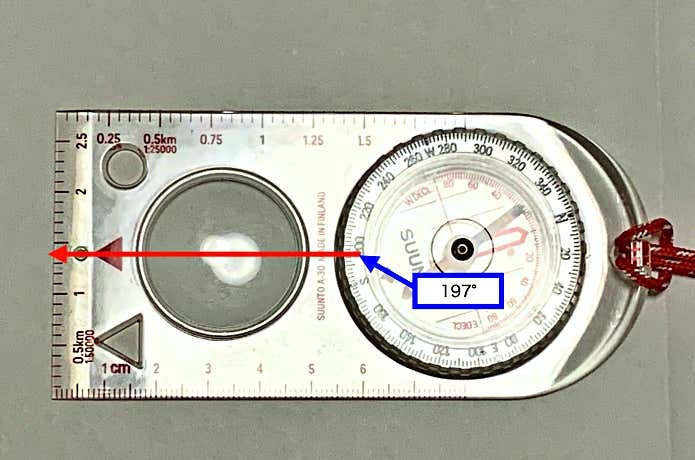

次に、回転盤を磁北線と平行になるまで回す=赤い矢印。

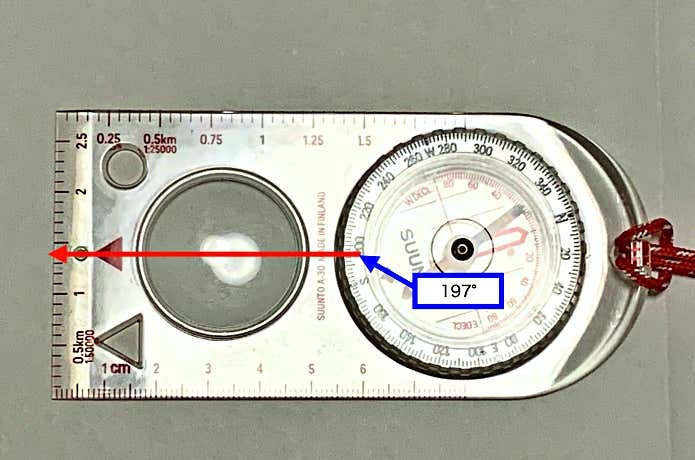

撮影:washio daisuke

そして、コンパスの目盛りを見る。

この場合(11)から(12)の方角は、磁北から197°の方向だということになる。

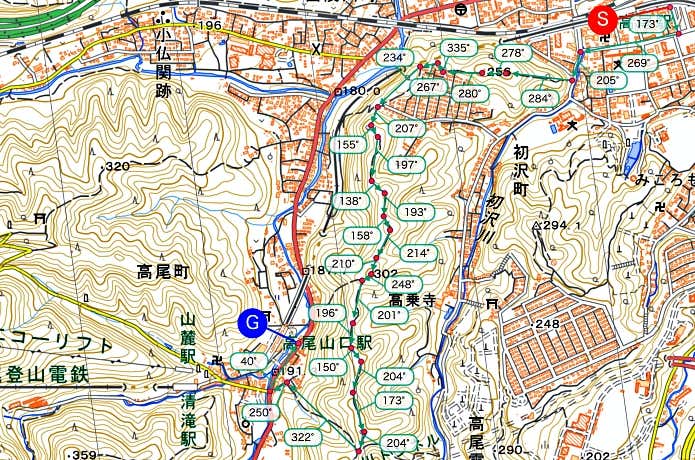

作成:washio daisuke・地図の出典:

YAMAP

すべてのチェックポイント間の角度を測定してみると、こうなる。

普段は何気なくたどっている登山道も、進んでいる方角は絶え間なく変化しているんですね。

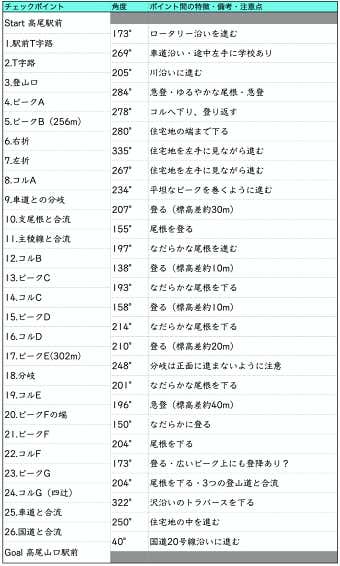

④調べた情報を言語化しよう

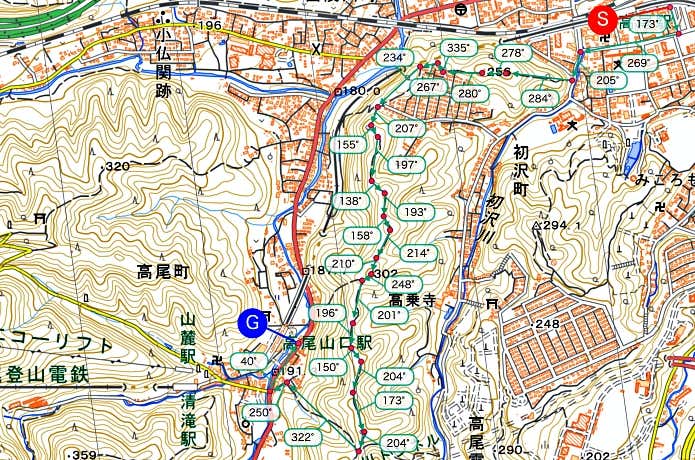

作成:washio daisuke

最後に

・チェックポイント

・チェックポイント間の角度

・チェックポイント間の情報

をこんな感じでまとめた表にしてみて、地形図・コンパスと一緒に携行しながら歩くと良い。

ここまで準備すれば、カーナビ的に地図とコンパスを使えそうですね、

実践編|準備した情報を元に山でナビゲーションしてみよう