前項での準備を元に、実際に設定したルートを歩いてみました。

▼ナビゲーションの実践3ステップ

①次のチェックポイントへの角度まで回転盤を回す

②回転盤矢印と磁針が重なるまで自分が回る

③進行線の指す方向へ次のチェックポイントまで進む

コンパスを操作しながら、ナビゲーションしていく様子をみていきましょう。

“ガイド鷲尾”

ナビゲーションの手順は、チェックポイントに立ったら…3ステップを実行してみよう。地形図上で準備した情報を実際の景色にあてはめていくんだ。

“登山者Aさん”

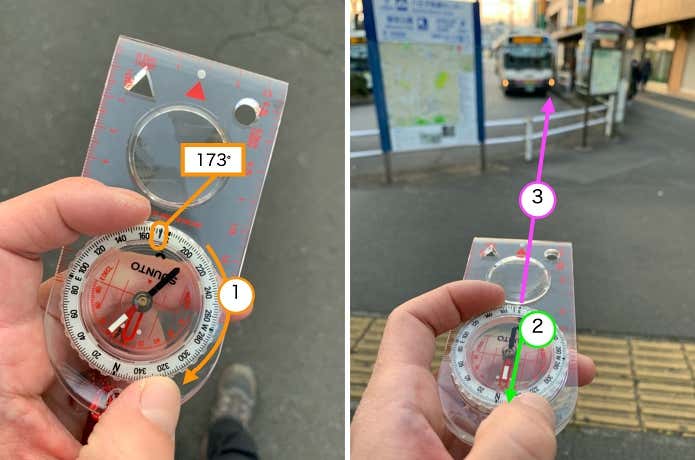

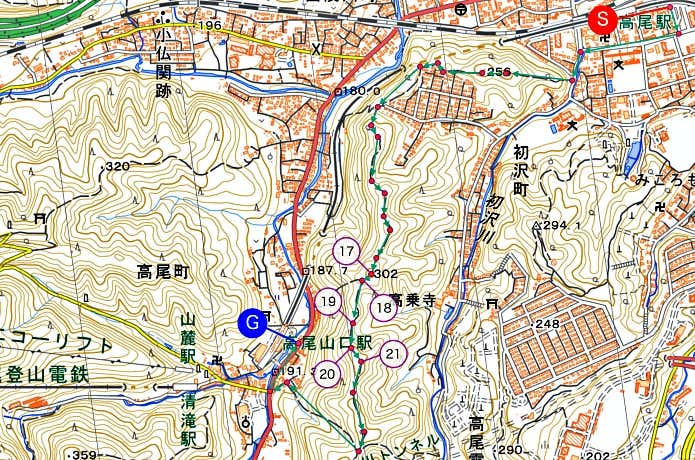

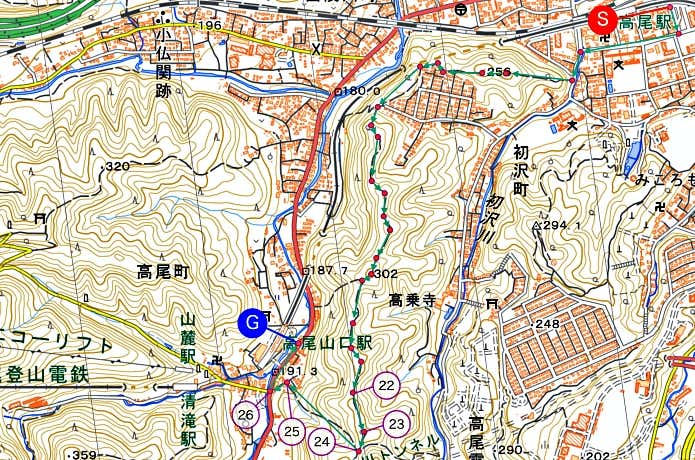

スタート地点の高尾駅南口から①のポイントの角度は173°だから…。

“ガイド鷲尾”

スタート地点に立ったら…

①次のチェックポイントへの角度(173°)まで回転盤を回す

②回転盤矢印と磁針が重なるまで自分が回る

③進行線の指す方向が次のチェックポイント場所なので、そちらへ進む

この後は、どんどん行くね。

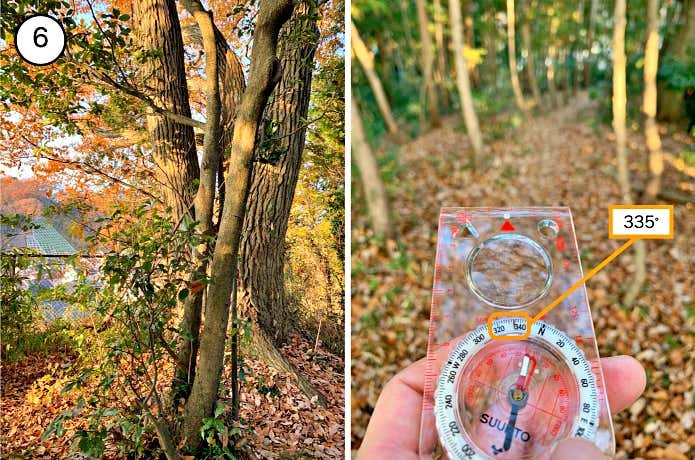

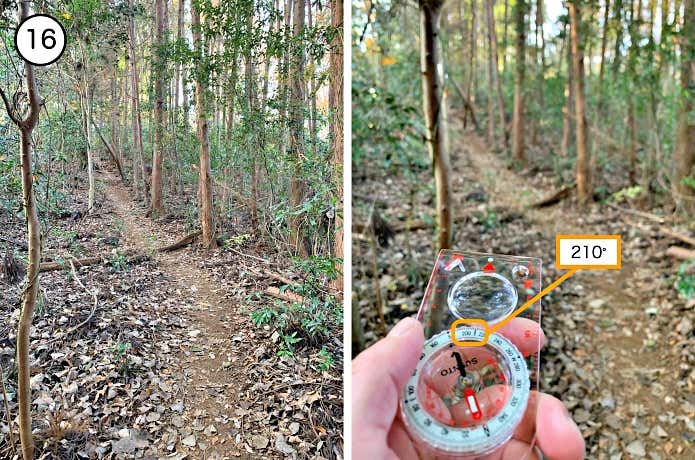

写真の番号がチェックポイントの番号と一緒になっているよ。

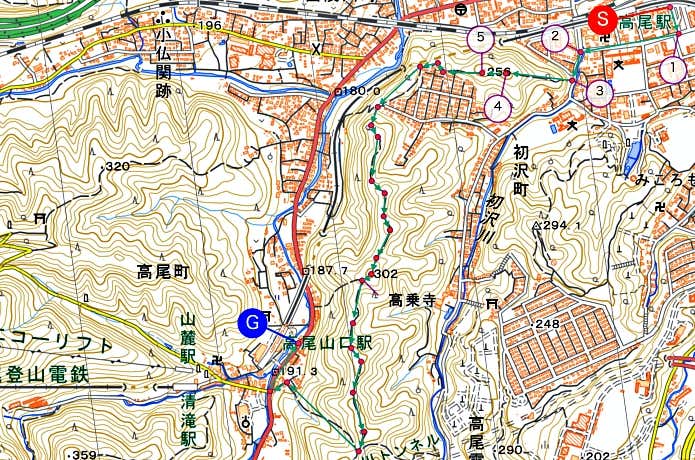

1〜5のチェックポイント

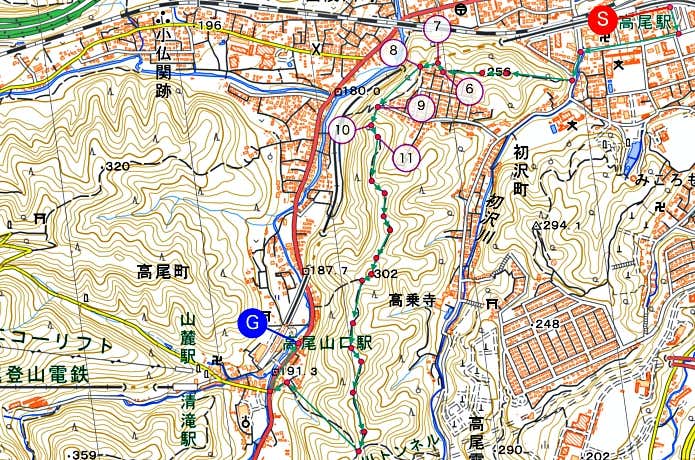

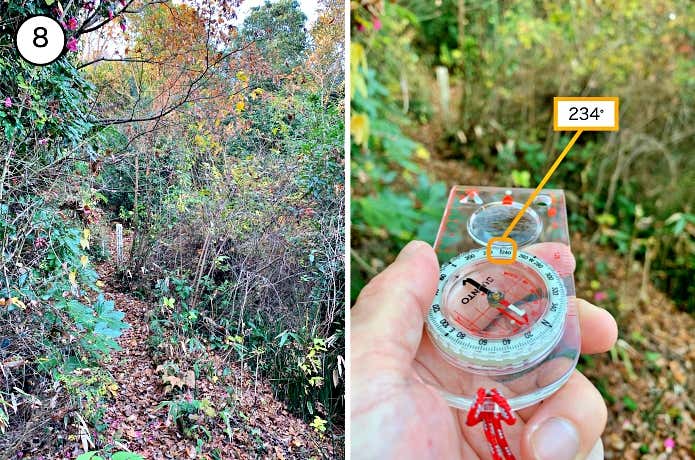

6〜11のチェックポイント

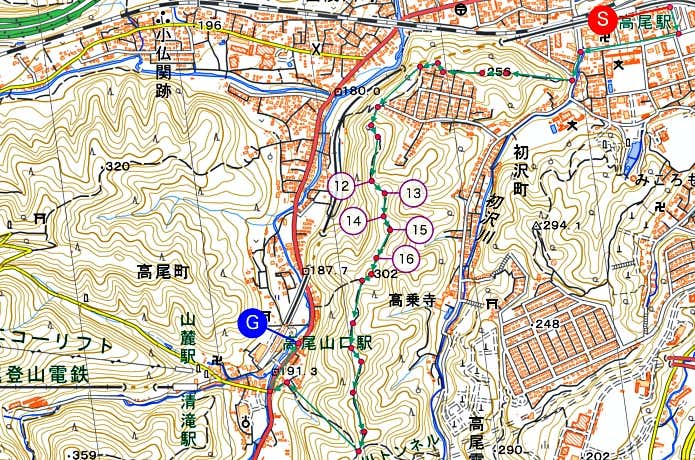

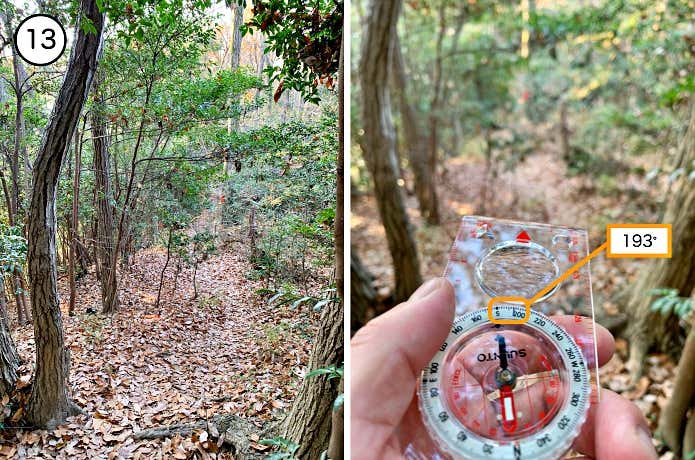

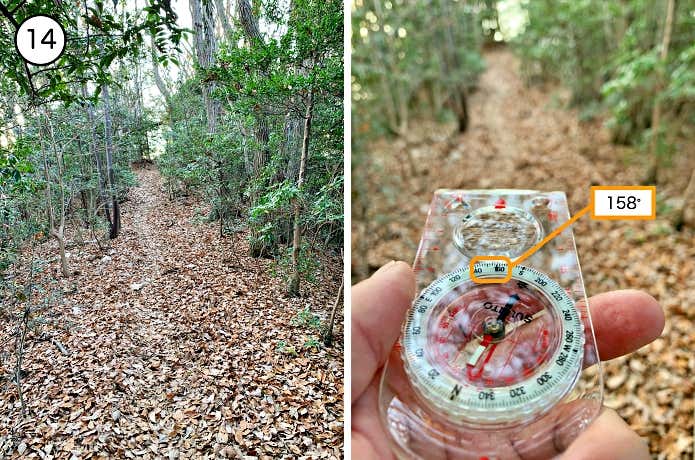

12〜16のチェックポイント

17〜21のチェックポイント

22〜26のチェックポイント

“ガイド鷲尾”

ざっとこんな感じ。

事前に調べた角度の通りに進めば、次のチェックポイントへの道につながることがわかったかな?

ただし…

事前に調べた角度の通りに進めば、次のチェックポイントへの道につながることがわかったかな?

ただし…

・チェックポイント5.ピークB(256m)の山頂が神社だった

・チェックポイント17.ピークE(302m)の先の分岐に直進するルートはなかった

とか、当日歩いてみないとわからない発見もある。

“登山者Aさん”

自分が地図上で定めたチェックポイントが、実際に自分がいる現在地かを把握することが大切だし、難しくもありますね。

“ガイド鷲尾”

ナビゲーションは、これまで学んできた等高線から地形を立体的にイメージして実際の景色と照合するという、高い技術が必要なんだ。

だから慣れないうちは…

だから慣れないうちは…

・現在地だけはGPSアプリを併用して把握しつつ、ナビゲーションする

・もしチェックポイントを通り過ぎてしてしまったら、自分が把握できる次のチェックポイントからやりなおす

というのもアリだね。

まとめ

▼ナビゲーションは地形図を見ながらの準備が大切

▼ナビゲーション準備の4ステップ

1.地形図の上に自分が歩くルートを設定する

2.設定したルート上にチェックポイントを定める

3.チェックポイント間の角度を計測する

4.ルート・チェックポイント・角度などの情報を言語化する

▼ナビゲーション実践の3ステップ

チェックポイントに立ったら…

1.次のチェックポイントへの角度まで、回転盤を回す

2.回転盤矢印と磁針が重なるまで、自分が回る

3.進行線が指す方向へ、次のチェックポイントまで進む