苦手意識をガイドが解決!地図読みのキホンはそんなに難しくない【地形・地名編】

登山装備のチェックリストに必ずと言っていいほど記載されている地図とコンパス、あなたは自信を持って使いこなせていますか。地図読みに必要な様々な法則は、一見すると小難しくてかなり取っ付きにくいものですよね。漠然と抱いている登山の地図読みに対する苦手意識を克服するためのポイントや法則を、わかりやすく解説します。

2022/10/01 更新

-

編集者

YAMA HACK編集部

月間350万人が訪れる日本最大級の登山メディア『YAMA HACK』の運営&記事編集担当。山や登山に関する幅広い情報(登山用品、山の情報、山ごはん、登山知識、最新ニュースなど)を専門家や読者の皆さんと協力しながら日々発信しています。

登山者が「安全に」「自分らしく」山や自然を楽しむサポートをするため、登山、トレイルランニング、ボルダリングなどさまざまなアクティビティに挑戦しています。

YAMA HACK編集部のプロフィール

-

制作者

山岳ライター・登山ガイド

鷲尾 太輔

登山の総合プロダクション・Allein Adler代表。登山ガイド・登山教室講師・山岳地域の観光コンサルタント・山岳ライターなど山の「何でも屋」です。登山歴は30年以上、ガイド歴は10年以上。得意分野は読図(等高線フェチ)、チカラを入れているのは安全啓蒙(事故防止・ファーストエイド)。山と人をつなぐ架け橋をめざして活動しています。

公益社団法人日本山岳ガイド協会認定登山ガイドステージⅠ 総合旅行業務取扱管理者

鷲尾 太輔のプロフィール

ハードルが高すぎる!地図読みって難しくない?

出典:PIXTA(地図読みの重要性はわかるけど…)

これから歩くルートや現在地の把握、気になるランドマークや目的地の確認など、「安全で楽しい登山」に大切なのが地図とコンパス。

しかし、さまざまな情報が書かれた地図を見てもなにがなんだかわからないことも多く、たじろいでしまう人もいます。

今回は登山ガイドとして「地図読みとコンパスワーク」を教えてきた自称“等高線フェチ”の筆者が、多くの登山者が持っている地図に対する苦手意識を解消していきます。

地図とコンパスが大切なのはわかるけど…

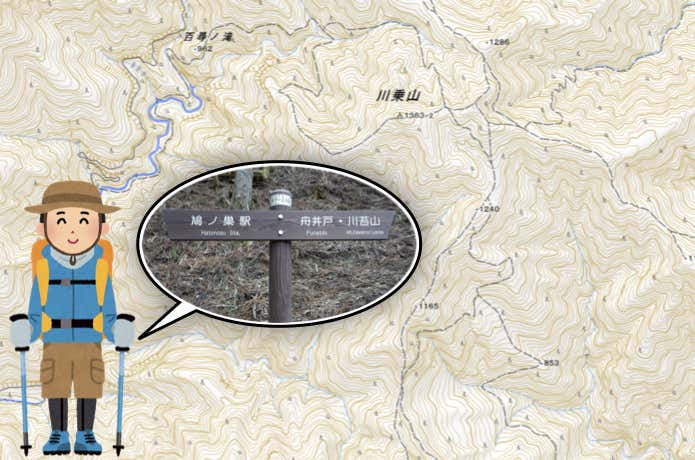

撮影:washio daisuke(イラストの出典:

いらすとや)

筆者の高校山岳部時代の後輩である登山者Aさんも地図とコンパスに苦手意識を感じている一人。

ある日、Aさんは会社の同僚から「登山に連れて行って」と頼まれたものの、なにやら不安なことがあるようです。

払拭できない「地図読み」への苦手意識

出典:PIXTA(自分が山に連れて行って大丈夫?)

初心者を連れて登山をすることになったんですが、地図とコンパスの使い方が不安で。

今だから言いますけど、地図に描いてある複雑怪奇な等高線を見ると気持ち悪くなっちゃうんですよね。

「難しそう」「敷居が高い」と尻込みしたまま、登山から一度卒業しちゃったんです。

まぁ、先輩について行くのと誰かを連れて行くのでは、立場も違ってくるよね。

そうなんです!いちおうリーダーとしての責任もあるから、道迷いとか絶対できないし。

えらい!実際、地

図読みとコンパスの使い方に苦手意識を抱いている登山者の人たちはすごく多いんだよね。

でも実は“登山”という目的に絞れば、身に付けておきたい知識や法則は決して多くないし、意外とシンプルだったりするんだ。1つずつ疑問を解決していこう!

紙の地図はGPSアプリで代用しちゃダメ?

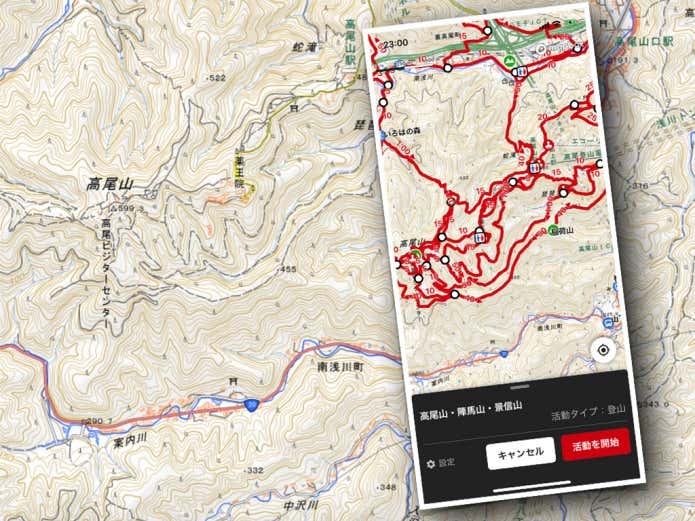

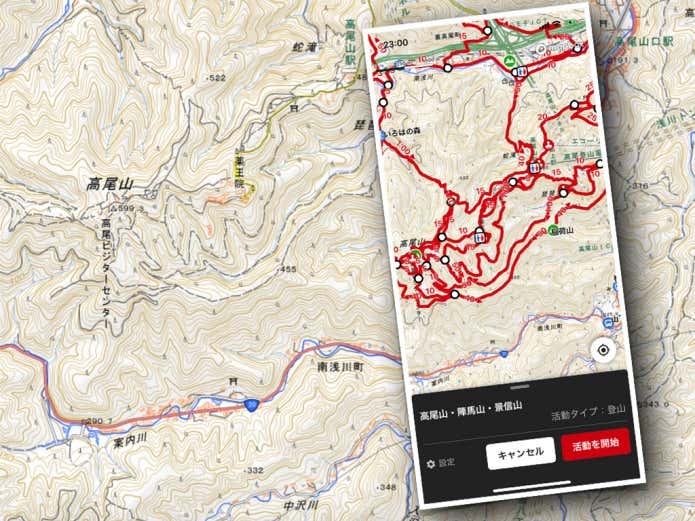

出典:

YAMAP(GPSアプリと紙地図…どちらも必要です)

ほとんどが無料でダウンロードでき、現在地が一発でわかるGPSアプリ。ぶっちゃけコレだけでも十分な気もしますよね。けれども今なお、紙の地図(特に地形図)が使われている理由は何なのでしょうか?

GPSアプリと紙の地図は「補完し合う関係」

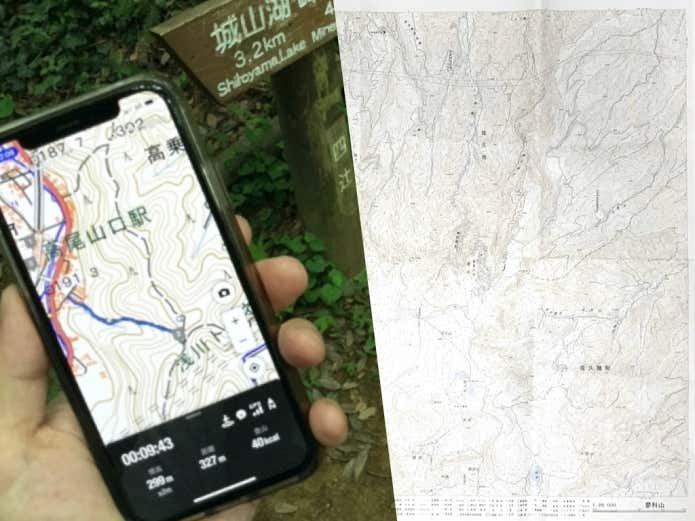

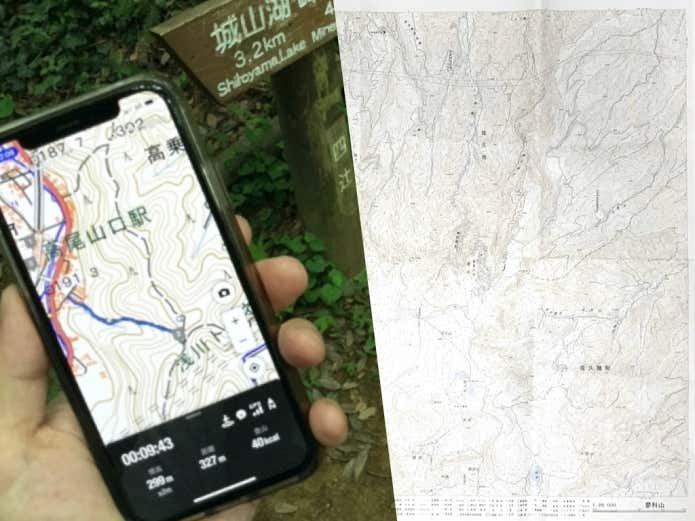

撮影:washio daisuke ・スマホ画像:

YAMAP(現在地が常に表示されるのがGPSアプリの強み)

GPSアプリってすごく便利だし、地形図も入ってますよね。

だったら、紙の地形図はもう必要ないんじゃないですか?

たしかにGPSアプリは便利だよね。だけど、どちらも必要なんだ。

GPSアプリがもっとも威力を発揮するのは登山中の現在地確認。

その一方で紙の地図は、広げて見ることでルート全体を把握できる良さがあるんだよ。

ルートの俯瞰はやっぱり紙地図

撮影:washio daisuke(小刻みなアップダウンが続く稜線などはルート全体を俯瞰するのも大切)

登山中も「あとどれくらいで着くの」と聞かれた時や、何らかのトラブルでルートを変更する時に絶対必要だから、地形図は持っておいてね。

ダメではないけど、スマホの小さな画面に表示されているGPSアプリの地図はルートのほんの一部。

縮小させて広範囲を表示させても、スマホサイズだからね。

ルートや山全体を“俯瞰する”ことに関しては、地形図を広げたほうが良いよ。

たしかにそうですね。登山中はどこに持っておけばいいですかね?

ウェアのポケットとか、すぐに取り出せるところに携帯しておいて欲しい。

登山前に地形図を広げて、スタートからゴールまでどんな地形を歩いてどれくらい登ったり下りたりするのか説明するのも良さそうですね。

それも大事!紙の地図の大切さがわかったところで、地図を読むために必要なことをみていこうか。