苦手意識をガイドが解決!地図読みのキホンはそんなに難しくない【地図・磁北線・コンパス編】

登山装備のチェックリストに必ずと言っていいほど記載されている地図とコンパス。けれども、どの地図を見たら良いの?コンパスの使い方って?その答えが曖昧なまま、いつの間にかその存在にハードルを感じていませんか。シチュエーションに応じた地図の使い分けや、コンパスを使うために必要な知識を、わかりやすく解説します。

2024/03/18 更新

-

編集者

YAMA HACK編集部

月間350万人が訪れる日本最大級の登山メディア『YAMA HACK』の運営&記事編集担当。山や登山に関する幅広い情報(登山用品、山の情報、山ごはん、登山知識、最新ニュースなど)を専門家や読者の皆さんと協力しながら日々発信しています。

登山者が「安全に」「自分らしく」山や自然を楽しむサポートをするため、登山、トレイルランニング、ボルダリングなどさまざまなアクティビティに挑戦しています。

YAMA HACK編集部のプロフィール

-

制作者

山岳ライター・登山ガイド

鷲尾 太輔

登山の総合プロダクション・Allein Adler代表。登山ガイド・登山教室講師・山岳地域の観光コンサルタント・山岳ライターなど山の「何でも屋」です。登山歴は30年以上、ガイド歴は10年以上。得意分野は読図(等高線フェチ)、チカラを入れているのは安全啓蒙(事故防止・ファーストエイド)。山と人をつなぐ架け橋をめざして活動しています。

公益社団法人日本山岳ガイド協会認定登山ガイドステージⅠ 総合旅行業務取扱管理者

鷲尾 太輔のプロフィール

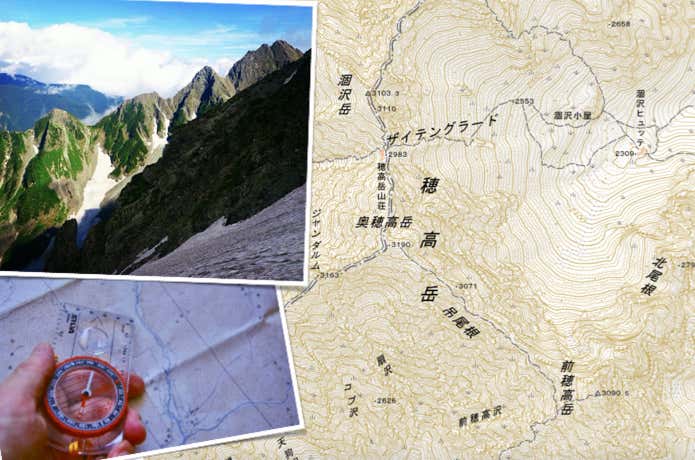

アイキャッチ画像撮影:washio daisuke・地図の出典:YAMAP

どうしたらいい…?地図の使い分け&コンパスの使い方

山の地形を立体的に捉えてルートや現在地を認識したり、これから進むべき方向を把握したりと「安全で楽しい登山」に大切なのが地図とコンパス。しかし、大切だとはわかっていながらも苦手意識を感じている人が多いのも事実です。

この記事では、登山ガイドとして「地図読みとコンパスワーク」を教えてきた自称“等高線フェチ”の筆者が「登山地図と地形図の違い」「磁北線の引き方」「ベースプレートコンパス」について解説していきます。

■「地形」や「地名」に関する情報は前編をCHECK!

撮影:washio daisuke・いらすとの出典:

いらすとや今回も登場人物は筆者の高校時代の後輩である登山者Aさん。地形についてはわかってきたようですが、まだまだ地図読みでわからないことが多いみたいです。

登山地図と地形図、何が違って何が便利?

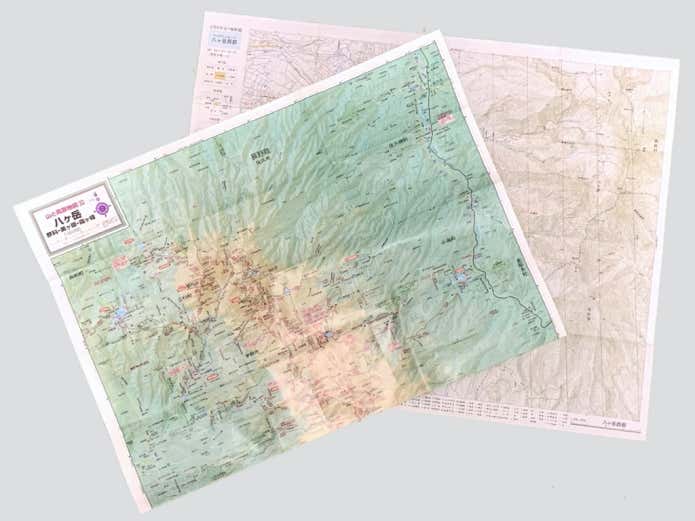

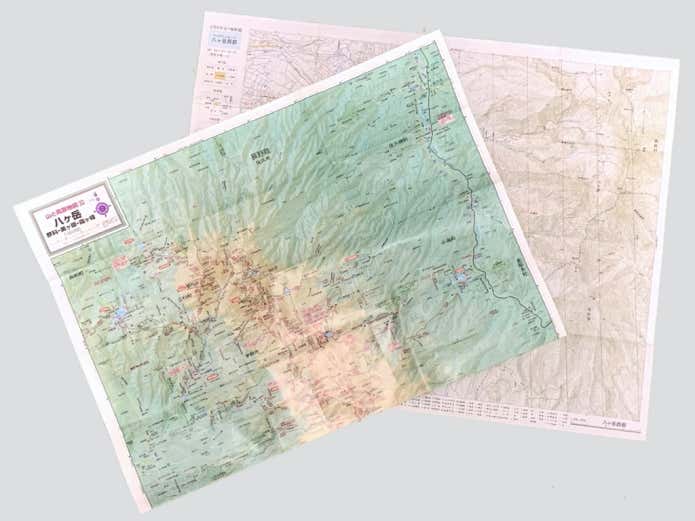

撮影:washio daisuke(左の登山地図は多くが50000分の1、右の地形図は25000分の1の縮尺)

撮影:washio daisuke(左の登山地図は多くが50000分の1、右の地形図は25000分の1の縮尺)

登山中に使われる地図は25000分の1の縮尺。様々な縮尺の地図がある中で、GPSアプリにも採用されているのにはもちろん理由があります。他の地図と比べて、どんな特徴や利便性があるのかみていきましょう。

縮尺が違うと知れる情報が変わる

出典:PIXTA・イラストの出典:いらすとや(コースタイムなど登山に役立つ情報満載の登山地図)

出典:PIXTA・イラストの出典:いらすとや(コースタイムなど登山に役立つ情報満載の登山地図)

地形図のことは少しずつわかってきたんですが、同じ紙の地図なら登山地図の方がわかりやすくないですか。

登山地図はポイント間のコースタイムや山小屋・テント場・水場などの場所、お花畑や危険箇所など登山に必要な情報が書き込まれていて便利だよね。

もちろん、これを併用するのは大アリ。でも細かい地形を把握するには、やっぱり地形図がいいんだ。

いちばんの違いは縮尺。

登山におすすめの地形図は25000分の1なんだけど、登山地図は多くの場合50000分の1なんだ。

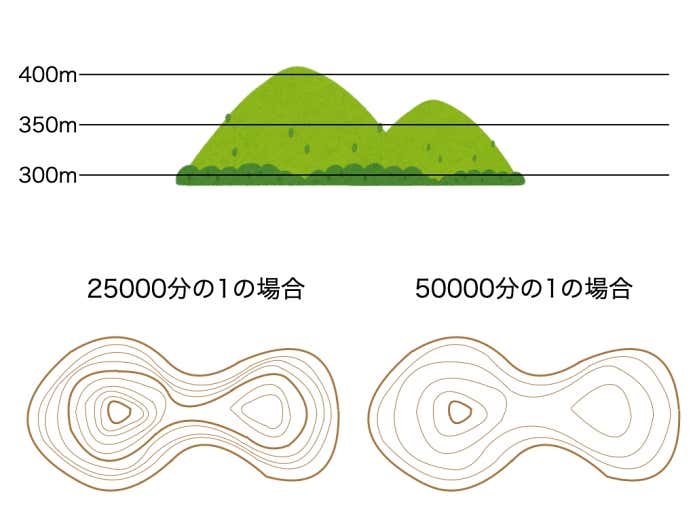

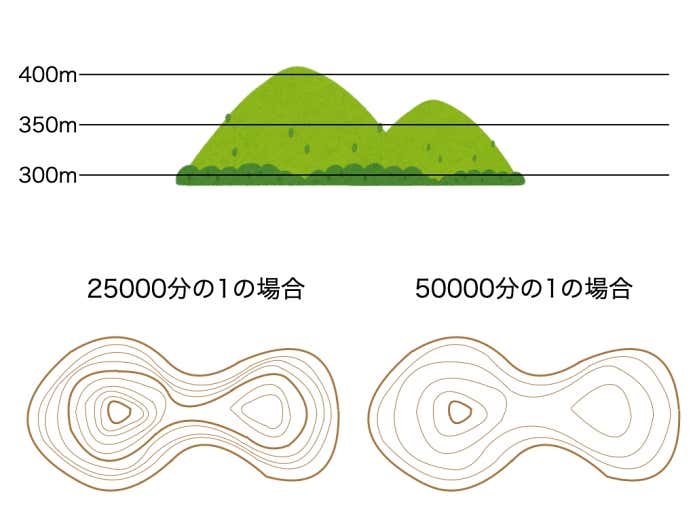

わかりやすい違いが等高線なんだけど、25000分の1は10m間隔、50000分の1は20m間隔で描かれている。

だから同じ山でもそれぞれの地図で描かれ方が全然違うんだ。例えば、こんな感じ。

作成:washio daisuke・イラストの出典:いらすとや(同じ山でも等高線間隔の違いで地図上の描かれ方が変わります)

作成:washio daisuke・イラストの出典:いらすとや(同じ山でも等高線間隔の違いで地図上の描かれ方が変わります)

実際には50000分の1は同じ山でも4分の1の大きさで描かれるよ。

※地形図にも50000分の1があり、1枚で25000分の1地形図4枚分の面積が掲載されています。

登山地図は50000分の1だから、広範囲の情報がわかりますね。

そう。逆に

25000分の1は等高線が倍の密度で描かれるから、山の凸凹がよりはっきりわかるんだ。

あと登山地図の等高線は、そもそも印刷が薄いから読みにくいっていうのもある。

ルート全体を把握するなら50000分の1の登山地図、細かい地形の起伏を読み取るなら25000分の1地形図と、上手く使い分けて欲しいね。

大切なのは2つの地図の使い分け

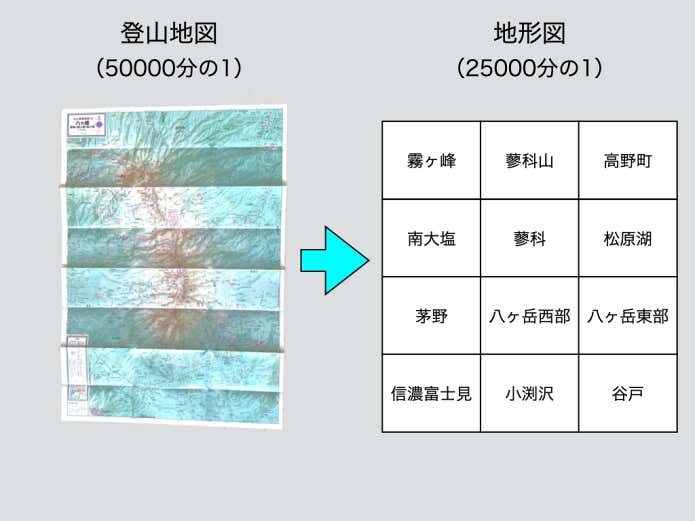

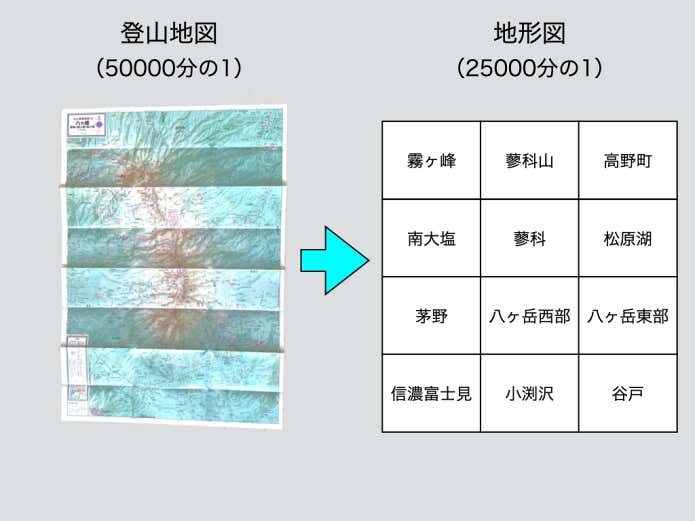

撮影・作成:washio daisuke(縮尺が小さい分、広範囲を収録している登山地図)

撮影・作成:washio daisuke(縮尺が小さい分、広範囲を収録している登山地図)

例えば、代表的な登山地図「山と高原地図」(昭文社)の『八ヶ岳』表面(縮尺:50000分の1/サイズ:54.6cm×78.8cm)に描かれている範囲を、国土地理院発行の地形図(縮尺:25000分の1/サイズ:46cm×58cm)で網羅しようとすると、上の12枚が必要になる。

実際に登る時は、自分の歩くルートの部分だけ用意しておけばOK。

八ヶ岳全山を縦走する場合でもなければ、数枚で網羅可能。例えば、美濃戸口〜硫黄岳〜横岳〜赤岳〜阿弥陀岳〜美濃戸口の周回であれば「八ヶ岳西部」1枚でカバーできるよ。

いずれにせよ地形図は必要なんですね。

そう言われると思って、地形図も用意してきましたよ。

▶地形図の購入はこちら|日本地図センター