こんにちは、普段は『ジオグラフィカ』という登山用のGPSアプリを作っている松本圭司と申します。たまに登山学校で登山を教えたりもしています。今回は道迷い遭難について書かせていただきます。

登山の遭難で最も多いのは「道迷い」

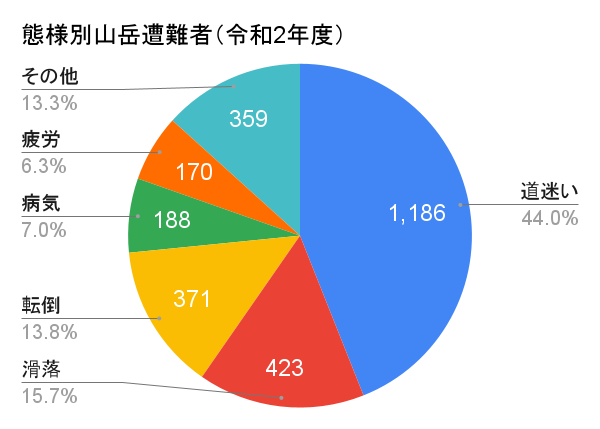

先日発表された令和2年(2020年)の山岳遭難概況では、遭難の44%が道迷い遭難でした。最近は毎年1200人ほどが道迷い遭難をしています。長野県などの高山では道迷い遭難の割合は減るので、低山に限れば道迷い遭難の割合は更に高くなります。

なぜ道に迷うのか?

なぜそんなに多くの人が道に迷うのでしょう?私は山岳遭難の記録をよく読むのですが、遭難者の多くが見落としをしています。なにを? 事前情報、道、地形、地図、登山道のサインなどです。

視界不良や焦り、おしゃべりをしていたり足元しか見ていなかったりなど、様々な理由で大事な情報を見落として正しい道から外れます。

気づかないうちに外れてしまうので、大抵は「気づいたら迷っていた」と感じます。偉そうに書いている私も一度道に迷ったことがありますが、気づいたら登山道から外れていました。

道迷い遭難をする人が見落としがちな事前情報、道、地形、地図、サインについて、実際の登山道を歩きながら検証してみましょう。

奥多摩の道迷い多発コースで検証してみた

東京都の西にある奥多摩エリアの鷹ノ巣山。

鷹ノ巣山の南側に榧ノ木尾根(かやのきおね)というなだらかな尾根があります。幅が広くなだらかな榧ノ木尾根では数多くの道迷い遭難が起きており、死者も出ています。

今回は榧ノ木尾根の東を流れる水根沢に沿った水根沢林道から登り、榧ノ木尾根尾根を下ってみることにしました。

私は榧ノ木尾根を以前にも歩いたことがあり、この時は5名の仲間と地図をしっかり確認した上で歩いています。単独での登山は危険なので特にご注意ください。

登山口にすら着けない?!大事な「最新情報の収集」

まず登山口に立たなければいけません。意外なことに、登山口に立つ前から迷ってしまう方がいます。駅やバス停で降りて、あれ?どっち?なんてこと、ありますよね。

今回も、高齢の女性2人が登山口の手前で地図や看板を見ながら困っていました。

このときだけの特殊事情だったのですが、登山口に最も近い水根バス停にバスが停まりませんでした。次の大麦代バス停から登山口まで15分程度歩く必要があり、いつもよりアプローチが長くなっていました。おそらくその影響もあったのだと思います。

しかし水根バス停にバスが停まらないという情報自体は事前にインターネットで発信されていて、私たちのパーティーは大麦代からの道順を頭に入れていました。事前の情報収集は大事です。

「道標」を見落とさないようにしましょう

さて、登山口に立ちました。東京近郊の山はよく整備されていて、道標がとても多く立っています。

登山口から始まって、分岐のたびに立っています。公的な標識が多いのですが、有志の方の手作り標識もあります。

標識は基本的には正しい場所と方角を指していますが、一応自分でも地図やGPSアプリを見て確認してください。

道標には、この先の通行止めや迂回路の案内などが添付されていることがあります。下の写真の黄色い添付文書には『水根沢方面、崩壊あり。迂回路あるが厳重注意』と書かれていました。

この情報は事前にインターネット(※)でも確認していたので知っていましたが、それを見落とした方でもここで知ることができます。親切ですね。

※…奥多摩の登山道情報は、奥多摩ビジターセンターのWebサイトに掲載されています。

奥多摩ビジターセンター|登山道・道路状況一覧

「迂回路」を見落とさないようにしましょう

道を進むと情報の通り、崩落箇所に迂回路が設定されていました。

迂回路には矢印やピンクのビニールテープなどが貼られていることが多いです。見落とさないように顔を上げて周りをよく探してください。

ピンクテープを目指して歩いていいの?

上の写真のように登山道で見かけるピンクテープですが、何も考えずにピンクテープを追って歩いてもいいものなのでしょうか?

結論から書いてしまうと、それはダメ。ピンクテープは色んな人がそれぞれの理由で付けたものなので、必ずしも登山道に付いているとは限りません。

今回歩いた水根沢林道は水根沢という沢に沿った道です。水根沢は沢登りの人気コースで、多く人が沢登りを楽しみます。沢を登った帰り道は水根沢林道に上がってくるため、上がってくる道にもピンクテープが付いています。

正しく道を示すピンクテープもありますが、作業道や水源巡視路、沢登りや岩登りのアプローチや帰り道などの目印である場合も多いです。

ピンクテープはなんらかの目印ではありますが、それが自分にとって正しいものかは、地図や地形をよく観察して判断してください。

自分が向かう方向なのか?自分が歩く予定の地形と合致しているかを確認するということです。