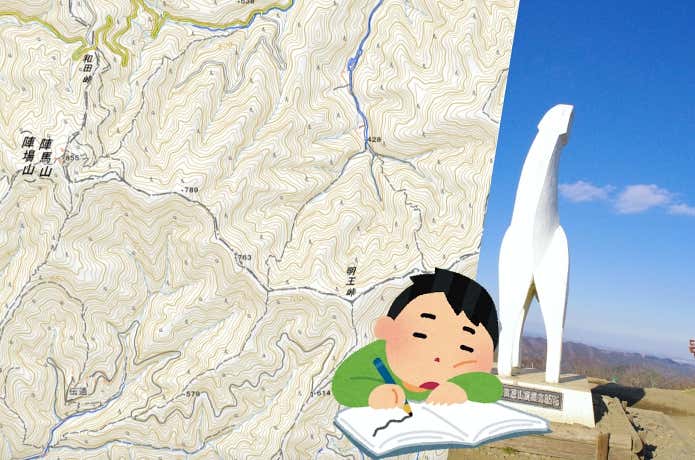

山を楽しむ秘訣は予習にあり!忘れちゃいけない「机上登山」って知ってる?

登山装備のチェックリストに必ずと言っていいほど記載されているのが地図とコンパス。その読み方・使い方をある程度マスターしたらからと言って、実際に地図をしっかり見るのは登山当日…なんてことはありませんか。今回は安全登山のためにも重要な、登山前に地図を見て、ルートやリスクを想像する「机上登山」の大切さをご紹介します。

2022/10/03 更新

-

編集者

YAMA HACK編集部

月間350万人が訪れる日本最大級の登山メディア『YAMA HACK』の運営&記事編集担当。山や登山に関する幅広い情報(登山用品、山の情報、山ごはん、登山知識、最新ニュースなど)を専門家や読者の皆さんと協力しながら日々発信しています。

登山者が「安全に」「自分らしく」山や自然を楽しむサポートをするため、登山、トレイルランニング、ボルダリングなどさまざまなアクティビティに挑戦しています。

YAMA HACK編集部のプロフィール

-

制作者

山岳ライター・登山ガイド

鷲尾 太輔

登山の総合プロダクション・Allein Adler代表。登山ガイド・登山教室講師・山岳地域の観光コンサルタント・山岳ライターなど山の「何でも屋」です。登山歴は30年以上、ガイド歴は10年以上。得意分野は読図(等高線フェチ)、チカラを入れているのは安全啓蒙(事故防止・ファーストエイド)。山と人をつなぐ架け橋をめざして活動しています。

公益社団法人日本山岳ガイド協会認定登山ガイドステージⅠ 総合旅行業務取扱管理者

鷲尾 太輔のプロフィール

アイキャッチ画像:撮影/作成:washio daisuke・地図の出典:

YAMAP・イラストの出典:

いらすとや事前準備に欠かせない…?楽しさ倍増!机上登山のススメ

出典:PIXTA(用意した地図、登山当日に見るのでは遅すぎかも?)

もうすぐ楽しみにしていた登山に出かける日。当日まで、天気予報をこまめにチェックしながら待つばかり…になっていませんか?

登山に出かける前に忘れがちなのが、事前に地図を見て登山をシュミュレーションする「机上登山」。

今回は、楽しく安全に山を登るために欠かせない地図の活用方法について、見ていきましょう。

登山も予習が大切!安全の7割は事前準備にあり

撮影:washio daisuke・いらすとの出典:

いらすとや会社の同僚を山に連れていくことになったAさん。これまで、地図から地形を把握する方法やコンパスの基礎知識を学んできました。

▶地図読みの基本を学んだ様子はこちら

しかし、登山当日が楽しみで気持ちが先走り、「机上登山」を忘れているようですよ。

さあ!地図の読み方も理解できたし、あとはバスの時刻確認やパッキングをするだけですね。

ちょっと待った!地形図を見ながらの「机上登山」、まだしていないよね?

机上登山で“ルートの地形やリスク”を予習しよう

出典:PIXTA(登山前に地図の上で登山してみる…それが「机上登山」です)

机上登山は、地形図を見ながら、歩くルートはどんな地形を通るのかなどをシミュレーションすることだよ。

あらかじめ教科書を読んで、どんなことを習うのか確認する“予習”みたいなものですかね?

そう!登山前にルートを想像したり、天気予報を確認したりするんだ。

それによって、当日起こりうるリスクを予め想定しておくことが、安全登山のためにとても大切なんだ。

当日の登山の前に、まずは机の上で登山をすべし…ということですね。

そう!登山の安全は7割が事前準備にかかっている、とも言われるくらいなんだよ。

なるほど。地図は、事前準備にも活躍する訳ですね。

具体的にどんなことがわかるんですか?