雪山では避けられないリスク「雪崩」とは?

決して他人事ではない雪崩の恐怖

残念なことですが、全国各地で毎年のように雪崩に関連した痛ましい事故が起きています。記憶に新しいものだと、2017年の那須雪崩事故。この事故では、高校生山7名と教員1人が命を落とし、多くの負傷者を出した事故としてニュースになりました。2019年に入っても、谷川岳で雪崩に巻き込まれて1人の方が亡くなっています。

このような事例から、すべての雪山登山者は雪崩の危険にさらされるリスクがあることがわかるのではないでしょうか?

雪崩が起きる仕組み

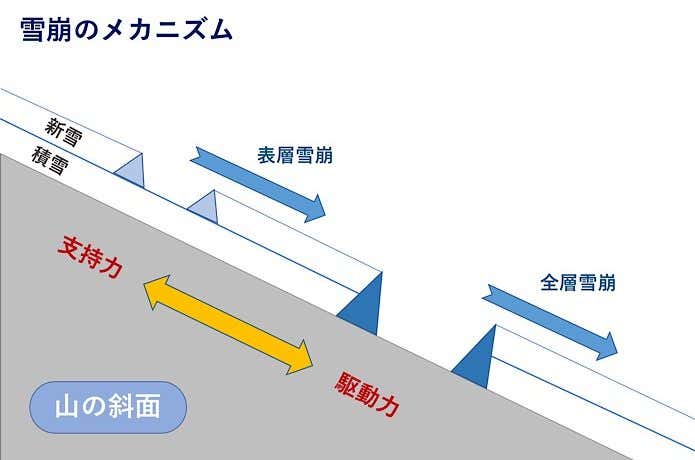

雪崩は「駆動力」と「支持力」のバランスが崩れることによって、発生します。

【駆動力】

積雪が重力によって滑り落ちようとする力【支持力】

地面や雪粒などで結合されている力

雪崩の種類としては、新雪が積雪の上に積もり、その重みで新雪の層が滑る「表層雪崩」や、気温上昇などによる融雪が原因で地表部分から支持力を失い崩れる「全層雪崩」があります。

雪崩の場所の名称

【発生区】山肌の雪が崩れ始め、雪崩が起きた地点。

【走路】雪崩が通った(通る)道筋。

【堆積区】崩れ落ちた雪が積み重なって溜まった場所。

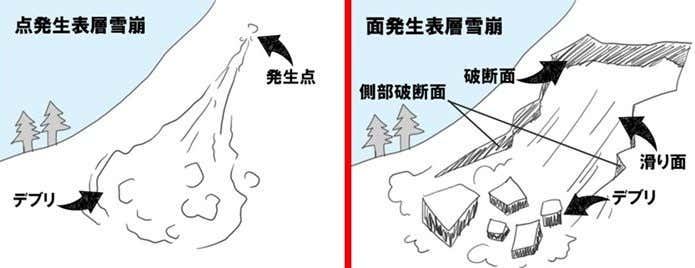

【デブリ】雪崩が起きたことによって堆積区に溜まった雪。

雪崩には種類がある!

【発生の形】点発生:雪崩の発生が一点から始まる面発生:ある範囲が面として崩れ始める

【雪質】乾雪:乾いた雪湿雪:湿り気のある濡れた雪

【発生した層】表層雪崩:積雪した雪の上層部分(新雪部分)が崩れる全層雪崩:積雪した雪の全てが崩れる

雪崩が起きやすい条件って?

※以下の条件以外で雪崩が起きない、ということではありません。

積雪がある

表層雪崩の場合、雪崩発生の直前にたくさんの降雪がある場合が多く、弱層(積雪内の数ミリから数センチくらいの、雪粒同士の結合が弱い雪の層)の上に積もった雪が崩れることで雪崩が発生。

特に降ったばかりの乾いた雪は雪崩を起こしやすく、逆に圧雪されている湿った雪では雪崩は起きにくいとされています。

何かしらのきっかけがある

雪崩が発生する時には、いくつかのきっかけが存在します。降雪が続き、支持力の限界を超える事で自然発生的に起こる時や、落石や強風、地震などの自然現象によって誘発される場合なども。

また急激な温度上昇も、雪の状態を不安定にします。その他には、登山者や野生動物の歩行などがきっかけで、雪崩が起こることもあるんです。

斜面になっている

山肌の傾斜のある場所で雪崩は起こり、斜度が急になるほど危険度も増加。特に雪崩の起きやすい30〜45度の急斜面では、大きな雪崩の9割ほどが発生しています。

他にも障害物のない広い斜面やルンゼ(岩溝)、沢筋なども雪崩が発生しやすいです。このような場所や危険な斜面を避け、遠回りをしてでも安全なルートを選択しましょう。

雪崩の対策方法は?

残念ながら雪崩に巻き込まれてしまった場合、できることはほとんどありません。そのため、とにかく“危険な場所を避けることが鉄則”となります。

また雪崩の予想に関しては、前日の雪の様子や気象状況など、いくつもの細かな条件を見定める経験が必要です。

事前の情報収集が大事

雪崩についての知識はもちろん必要ですが、登る雪山の最新情報を事前に収集することも大切です。できれば1週間前くらいから気象情報などを把握し、直前だけの情報で安易に判断しないようにしましょう。

天候等不安がある場合は、登山の延期も考慮にいれて安全第一で判断してください。SNSやホームページの情報が古い場合は、山小屋に電話するなどして情報を教えてもらうことも有効です。

収集した情報を活かし、雪崩が発生しそうな場所を避けるルートで臨みましょう。

ルート選びは慎重に

雪崩に巻き込まれない発生させないためには、ルートを慎重に選ぶことがとても重要です。傾斜が緩やかな場所や密集した樹林帯を選び、出来るだけ尾根道を歩くようにしましょう。

崩れやすい谷や崖などの危険な要素がある場所は、雪崩の危険にさらされることにも繋がります。

弱層テストは確実に行う

雪山では、斜面が崩れる可能性があるのか、しっかりと見極めることが肝要。そのためには弱層の有無を調べるため「弱層テスト」を行い、斜度が変わる度に雪崩の危険度をチェックします。

弱層の判断をするためには、経験者に習ったり講習会に参加することが必要です。

危険箇所は大勢で行動しない

雪崩のリスクが高い場所に立ち入る時は、間隔をあけて一人ひとり速やかに通過しましょう。斜面の狭い範囲にたくさんの人がいるほど、荷重刺激を与え雪崩の危険性が高まります。

万が一、グループ全員が一気に流されてしまったら、救助どころか全滅の危機です。

雪崩対策装備を持っておく

雪山に行く際には迅速なレスキューのため、雪崩ビーコン、ゾンデ棒(プローブ)、ショベルを必ず持参しなければなりません。

ビーコンを持っていないと広い現場で発見自体が困難になるので、雪山に入る場合は必ず携帯してください。

実際に使用できなければ意味が無いので、講習会などに参加してしっかり使い方をマスターしておきましょう。

万が一、雪崩に巻き込まれたらどうすればいい?

もしも雪崩で埋まってしまった場合、7~8分で脳に障害が残り、15分で心配が停止すると言われています。そのため、15分以内に脱出や救出することが重要になります。とっさの判断は難しいので、事前に十分学習し命を守るシミュレーションをしておきましょう。

また、雪崩に巻き込まれた時に動きの邪魔や怪我のもとになるので、雪崩危険地帯に入る前にザックのウエストベルトは外しておきましょう。

自分自身が巻き込まれたら

【横方向に逃げる】

雪崩の発生に気づいたら、仲間に分かるように大声で叫び、雪崩の本流から遠ざかる方向にできる限り逃げる。【手でエアポケットを作る】

逃げきれなくて雪崩に飲み込まれてしまった時は、鼻や口に雪が入らないように両手で顔を覆い、呼吸できるように口の前に空間を確保。

【雪の中をもがいて、浮上する】

巻き込まれても決して諦めない。途中の枝などにつかまる努力や、できるだけ積雪の表面にとどまるように雪の中を泳ぐようにもがき続ける。【とにかく叫ぶ】

救助の際に流された位置が特定しやすいように、巻き込まれている最中もできれば大声を出し続けて自分の位置を仲間に示してください。

実際に巻き込まれたら、行動する余裕などないかもしれません。ですが、それでも何かしなければ生き残ることは難しくなります。

仲間が巻き込まれてしまったら

【流された人を確認し続ける】

仲間が雪崩に巻き込まれたら、流された仲間を確認し続けて、遭難した位置(遭難点)と姿が見えなくなった位置(消失点)を覚えるよう努めましょう。雪崩が収まったら、直ぐに救出に取り掛かる。【目印のポールを立てる】

雪崩が止まったら二次災害に気をつけ、遭難点と見えなくなった消失点に分かりやすいようポールや木などで目印を立てる。【ビーコンを使って探す】

無事だったメンバーは、直ぐさまビーコンやゾンデ棒を用いて、雪の中いる遭難者の位置を捜索する。【掘り起こして救急処置を行う】

遭難者を発見したら雪の中から掘り起こし、直ぐに保温や人工呼吸などの応急・救命処置を実施。単独登山は雪崩で埋まってしまったら救助は絶望的。可能な限り複数人で行くこと。

雪崩を学んで雪山を知る

冬の厳しい大自然を相手にする雪山登山。その中で安全な山行をするためには、雪崩の知識を得ることがとても重要です。事前に学んで実践することで、自分や仲間に降りかかる雪崩の危険を回避することも可能です。万が一の雪崩と思わずに、万全の準備を整えてから出発しましょう。

技術の習得は自分と仲間の命を守ることにつながります。可能な限り雪山登山の講習会に参加し、正しい技術と知識の習得をしてください。

監修:山田 祐士ガイド

一般社団法人日本アルパインガイド協会認定 アスピラントガイド。

一般社団法人日本アルパインガイド協会