何度登っても思う。山は常に危険と隣り合わせ

山田 祐士:社団法人日本アルパインガイド協会認定 アスピラントガイド。高校山岳部に入部してから現在まで、20年以上に渡って山登りを続け、マッターホルン登頂。現在、より多くの人に正しい登山の知識や技術だけでなく”楽しみ方”を伝えたいと初心者~上級者まで幅広くガイドしている。今回は、冬期富士への挑戦に向けた、八ヶ岳トレーニングを紹介。

すべては「どうしても冬の富士山に登りたい」という1本の問い合わせから

私の所属する事務所から、フランス人の方が冬の富士山に登りたいので、ガイドしてほしいという依頼が入りました。冬富士、それは剱岳や谷川岳のように、岩壁こそないものの、カチカチの氷のスケートリンクが1,500m以上に渡って覆う、非常に厳しい山です。冬は雪山上級者向きの山に変貌します。

「まじか・・」これは厳しい仕事になる

お客様のプロフィールを拝見したところ、夏山は何度か行っており、ヒマラヤの易しい山への登頂経験はありました。しかし冬山は全くの初心者です。冬富士はとても厳しい所なので、緊張感が走りました。

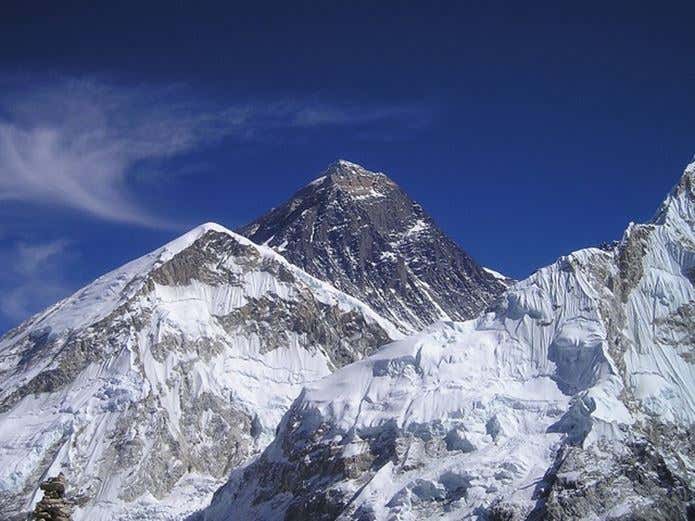

でも、彼らの最終目標は8,000m超えのエベレストだった

お客様の今後のビジョンを伺ってみました。冬富士を登った後は、キリマンジャロに登り、その後は南米最高峰のアコンカグア、そして5年以内にヒマラヤの8,000m峰チョ・オユーとエベレストに登りたいとのことでした。それならば十分なトレーニングを積んで、冬富士に登らせて差し上げたいと、決意を固めました。

なら、やるしかない。本気なら、本気で指導し導くのが山岳ガイドの使命

彼と話をするうちに、志が伝わってきました。それならばこちらも的確な指導をして、無事に冬富士登頂へ導くのが山岳ガイドの使命です。山岳ガイドは及び腰では務まりません。ただ私の脳裏には、冬富士の頂上で挨拶した人が、下山中に滑落して即死した記憶が蘇っていたのも事実です。「お客様を生きて帰さねば…!」