積雪期に「夏と同じ道を歩ける」とは限りません

山登りは登山道を歩くもの。雪が降っても登山道に雪が積もっただけでしょ?

そういうイメージを持っているひとが多いかもしれませんが、「雪が積もると危なくて歩けない」「そもそも道がわからない!」ということは雪山ではしばしば起こります。

積雪期に歩く道のことを無雪期の登山道「夏道」に対して「冬道」といいます。そんな冬道のことを知っていないと大事故になってしまうこともあります。

「冬道」をどう歩くか。選択を誤ると大きな事故につながる!

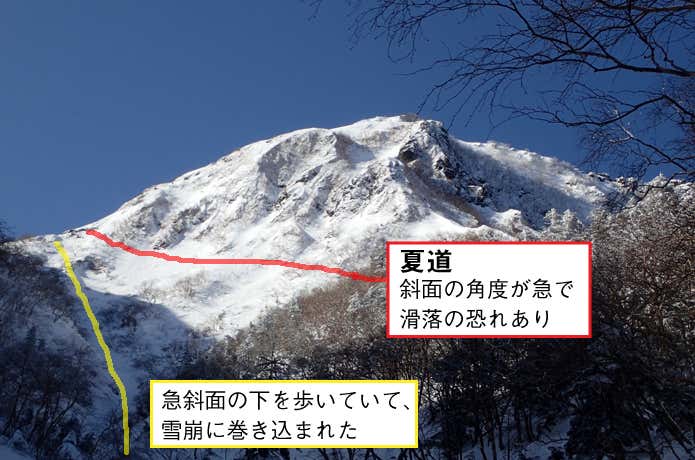

1982年3月21日のことです。中岳と阿弥陀岳のコルに突き上げる中岳沢(黄色ルート)を登っていた山岳会のパーティ13名と単独行1名が阿弥陀岳上部の急斜面(赤線の上方)からの雪崩に遭い、うち12名が亡くなりました。黄色ルートは今ではほとんど歩かれませんが、当時はよく歩かれていた道です。

当時は早朝から気温が高く、雨も降っていて湿雪雪崩が起きやすい状況で霧も出ていました。そんな状況の中、パーティが固まって登っていました。つまり状況判断ミスがいちばんの原因でした。

加えて、当時は雪崩に対する理解がいまほど進んでおらず、「雪崩は豪雪地帯で起こるもので八ヶ岳ではまず起きない」という迷信めいたものが登山界にはあり、その先入観も邪魔したようです。雪道を歩く上では正しい知識がいかに大事かを教えてくれます。

赤線は現在の「夏道」ですが、こちらは雪が積もると雪面が固くしまり、さらに急角度で傾いていて滑落のリスクが大きいですし、歩けたとしても時間が非常にかかりますので雪崩のリスクも高すぎます。

夏道と冬道はこんなに違う!6つのポイント

確かな知識と現場での的確な判断。どちらが欠けてもこのような事故につながりかねません。

とはいえ、いわゆる登山地図やアプリしか見たことがないと、「冬道ってどこかに書いてあるの?」という感じかもしれませんね。実は積雪の状況を判断し、地図に記された夏道とは違うルート=冬道を見つける必要があるのです。

登山道は雪が積もるとどうなるのか、どんなことに気を付けて歩けばいいのか、じっくり見ていきましょう。

樹林帯|そもそも夏道が見つけられない……

雪の多い樹林帯では登山道が雪で隠されてわからなくなってしまいます。事前にルートを考えておき、それを元にしながらも、現場で歩きやすく安全なルートを選ぶ必要があります。

雪山の樹林帯特有の注意点として、ツリーホールにはまらないよう注意しましょう。

積雪で隠れていることもあるので木の周りには無闇に近づかないのが賢明です。特に子どもやスキーヤー・スノーボーダーは逆さに落ちると脱出が難しく危険です。

密な樹林帯|登山道もそうでない場所も同じに見える!

雪のない時期には周りに比べて木々の間隔が空いていることから容易に登山道だと分かっても、雪が積もると木々の間隔が周りと変わらなくなって登山道が分からなくなることがあります。

わかりやすい目標物がない場合には地形図とコンパスを駆使してナビゲーションする必要があります。