この冬は雪山デビュー! アイゼンどうしよう……

登山経験を重ね、今年はいよいよ雪山にチャレンジ! デビューにあたり揃えなければならない雪山装備はいくつかありますが、『アイゼン』もそのひとつです。

とはいえ種類が多くて選び方が難しいのもまたアイゼン。「いったい何本爪を選べばいいの?」「そもそも軽アイゼンとアイゼンはどう使い分けるの?」そんな疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、知っておきたいアイゼン選びの基本を解説! 山道具のスペシャリストであり登山ガイドの資格を持つ、Mt.石井スポーツ登山本店の金井さんに教えてもらいました。

【1】爪の本数によるアイゼンの違いを知ろう!

お店には爪の本数が異なるアイゼンが並んでいますが、どんな風に使い分けるのが正解なのでしょうか?

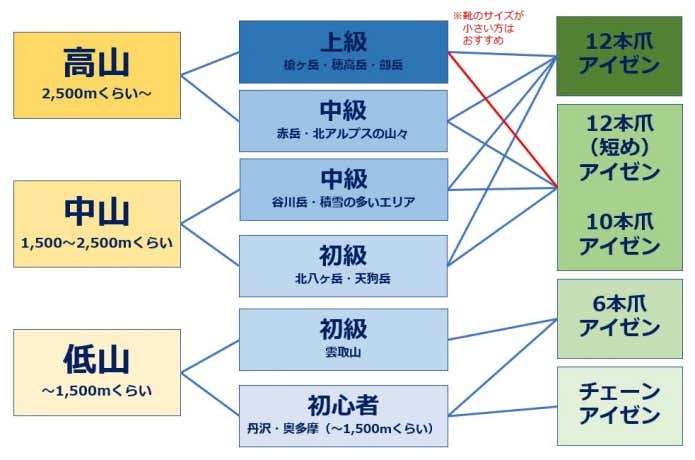

アイゼンを選ぶにあたっての目安となるのがこちらのチャート。どんな山に登るのかによって、爪の本数を選ぶことになります。

そもそも12本爪があればどこへでも行けるんです。ただ、雪の積もった登山道や森林限界までの樹林帯で、特異な岩場やアイスバーンがない場合は、12本爪ほどは必要ないこともありますよね。例えば、丹沢や奥多摩で雪が降ったあとくらいのレベルであれば、6本爪でもいいわけです。

アイゼンと軽アイゼンの違いは?

一般的にはアイゼンといえば10~12本爪、軽アイゼンは4~6本爪を指します。軽アイゼンは、アイゼンの機能を削ぎ落としているので限界があるもの。一番大きな違いは、軽アイゼンは「蹴ることができない」ということです。

前爪がないので、常に足をフラットに置かなければなりません。傾斜が緩い雪の積もった登山道や雪の柔らかい森林限界までであれば6本爪でもいいでしょう。ただ、森林限界を超えて雪が硬くなってきたり、低山であってもアイスバーンや岩場のある山、傾斜に前爪を蹴り込んで歩くような場所であれば10本爪や12本爪が必要になってきます。

12本爪と10本爪の違いは?

12本爪と10本爪では、つま先の部分の大きさが違います。10本爪はフロントブロックが小さいんですね。これは、女性など足が小さい方にはメリットになります。靴のサイズが小さい場合、12本爪だと長さを調整したときに前後の歯の間隔が詰まってしまうんですよ。そうすると12本爪だと厳しいときが出てくるので、そのときは10本爪を選んでもらうとよいと思います。

逆に、「低山しか登らないから10本爪でいいよ」という方でも、大きいサイズには向かないんです。アイゼンは靴に合わせるものなので、靴のサイズがまず先にきてしまいますね。

靴のサイズを加味した上で、「軽アイゼンでも行けるけどアイゼンを使いたい、でも12本爪ほど本格的じゃなくてもよい」という方は10本爪を選ぶのもありです。12本爪よりは重量をちょっと軽くできますので。

ただし、山によって、凍ってしまっている日もあれば雪がぐずぐずの日もあるから一概には言えないんです。オールラウンドってことを考えると、まずは12本爪が手堅いですね。

8本爪や4本爪もあるよね?

10本爪からさらに前爪2本をなくしたものが8本爪なんですが、今はもう8本爪を使用することはあまりないですね。6本爪と12本爪を揃えておけば、山によって使い分けることができますので。4本爪は、雪がそんなになくて6本爪だと歩きづらい、でも滑りたくはないというような場所で使われています。

一方、今の登山靴はアウトソールの土踏まずの部分がカーブしていたりするので、4本爪のアイゼンが収まらないんです。昔のソールは四角い形状だったので、バシッとハマったんですが。そうすると、6本爪までは必要ないとなったら、チェーンアイゼンの出番になるわけです。

チェーンアイゼンて何?

チェーンアイゼン(チェーンスパイク)は、6本爪までは必要ないという山で使われていますが、そもそも登山用ではなく街で使うものなんです。あくまで上から踏んでグリップするためのもの。傾斜があるところで爪は引っかかるけれど、チェーンが切れてしまうことがあります。引きちぎられるような動きをするような急傾斜や、傾斜が緩くても走ったりとか重い負荷は避けなければなりません。夏の雪渓も雪が柔らかいので向きません。

ただ、林道や林道と同等の傾斜の道、人通りが多くてやたらカチカチに凍った道には便利。爪が短いので雪には弱いけど、氷には強いんです。あとは、アイゼンの装着を想定していないようなソールがボリューミーな靴とかだと、6本爪アイゼンが合わないことがあるんですね。そういうときに、リスクを理解した上でチェーンアイゼンを流用することもできます。

ちなみにゴムを伸ばして履くので、履くときはちょっと大変。サイズがすごく大きい靴には合わないんですよね。

歯の長さや方向も違う!

アイゼンは、よりハードな登山になればなるほど、2番目の歯が前にいたり長くなったりするんです。傾斜がきつくなってくると、それだけ捉える力が必要になるので。より傾斜のきついところで、より強いグリップ力がほしいというのであれば、2番目の歯も重要です。

写真のように、同じ12本爪のアイゼンでも歯の形状は異なります。下のアイゼンは岩登りに向いているモデル。岩に爪が乗った時に安定するように、岩を捉えるような形状になっているんです。どんな用途に向いている爪なのかも理解しておいた方がいいですね。

【2】アイゼン3つの装着タイプ メリット・デメリットを知ろう!

アイゼンの爪の本数は、どんな山に登るのかを目安に選ぶのがよいことが分かりました。しかし、アイゼンは装着方法も様々。3タイプあるので、これまたどれを選ぶか悩んでしまうところです。それぞれどんな特徴があるのでしょうか?

①ベルトタイプ

バンドで固定するタイプです。ベルトタイプって装着が面倒臭そうと思われがちなんですが、そうとも言えません。昔はバンドを通すリングがいっぱいあって確かに大変だったんですが、今は足を置いてしまえばセミワンタッチタイプと手数は1つしか変わらないんです。

デメリットをあげるならば、多少靴が動いてしまうことですね。アイスクライミングをするような人はまずバンド式は選びません。歩行主体だったらバンド式でいいと思います。

【メリット】

・装着する登山靴を選ばない【デメリット】

・紐で上から押さえているだけなので若干ガタつく

②セミワンタッチタイプ

ヒールはコバにバックルで、つま先はベールでかけるタイプです。ヒールバックルをバチンと留めるんですが、これだけでロックされるわけではないんです。バンドを締めて初めて完成します。

バックルでの締め付けが弱ければ、靴が動いてしまいます。また、強く押しすぎると靴が前に押し出されて、アイゼンと靴に隙間ができて外れてしまう可能性はありますね。

【メリット】

・バンド式より装着の手数が1つ少ない

・しっかりと固定されていれば、バンド式より靴がガタつきにくい

・前コバがなくても、後コバがあれば装着できる【デメリット】

・バックルの固定が甘いと足が動いて外れてしまう可能性がある

➂ワンタッチタイプ

前後共にコバにかけるタイプです。前後を押さえることで上下の浮きも押さえられるし、アイゼンと靴の一体感は一番いいですね。ベルトタイプやセミワンタッチタイプだと、まずアイゼンをフラットに置いて、上から足を足を置かなければなりません。一方ワンタッチ式は、足を持ち上げてアイゼンをつけることができるので、装着が早いんです。お腹が出てきたりして、かがむのが大変なときなんかもいいですよ(笑)。外すのも早いです。

ワンタッチタイプは靴との相性や付け方が悪いと外れてしまうこともあります。なぜかというとバックの動きに弱いんです。バックするとアイゼンと靴に隙間ができて、色んな条件が加わったときに外れてしまう可能性はあります。セミワンタッチアイゼン同様にバックルの圧力不足のことが多いですね。落ち止めがありベルトも締めるので、完全に靴から外れてしまうわけではありませんが。

【メリット】

・ベルトタイプやセミワンタッチタイプよりも登山靴との一体感がある

・着脱が楽で早い【デメリット】

・前コバがある登山靴でないと装着できない

・登山靴との相性や装着の仕方が悪いと外れる可能性がある

バックルはどのくらい締めたらいいの?

セミワンタッチ、ワンタッチアイゼンの場合、バックルの締め付けが弱いと外れる可能性があるといいましたが、どのくらい締めたらいいのかは規定値があるわけではないので判断が難しいんです。低温下になると感じ方も違ってしまうので、一概には言えなくて。素材の合わせ、温度や雪がついたときの水分による相性の問題もあります。

強めに締めた方がいいんですが、目安としては、バックルを締めてバンドを持ってゆすってみたときに靴が外れないくらいの硬さ。ゆすって落ちるくらいだと緩いですね。

【3】アイゼン選びのポイントを知ろう!

アイゼンの装着方法は3タイプあり、それぞれ一長一短であることが分かりました。しかし、アイゼンの購入を考えたときに、まだ迷ってしまう部分があります。それは、どのメーカーのどのモデルにするか。どんなポイントで選んだらよいのでしょうか?