雪山登山で最恐のアクシデント……それは「雪崩」

凍結した斜面での滑落や、強風・レイヤリングのミスによる凍傷…雪山登山には様々なリスクが存在します。その中でも登山者自身の技術や準備だけではコントロールできない雪崩は、時には複数の登山者が巻き込まれて大量遭難につながることも。

斜度・植生・地形・気象条件など様々な要素によって発生する雪崩は、発生しやすい場所とそうでない場所があるのも事実。しかし雪山において「絶対に雪崩に遭わない」という場所はほぼ皆無、雪山登山者にとっては決して無視できない存在なのです。

万が一の雪崩発生時に必須の「雪崩対策装備(アバランチセーフティギア)」

誰もがその当事者になる可能性がある雪崩、万が一の発生時に必要になるのが「雪崩対策装備(アバランチセーフティギア)」と呼ばれる上記のアイテムです。

これらのアイテム、購入して雪山登山に携帯しているものの実際に使用したことがないという人が圧倒的に多いのではないでしょうか。雪崩救助の講習会などに参加しなければ訓練できない「雪崩対策装備(アバランチセーフティギア)」の使用法、今回はプロガイド・天野和明さんの解説で実際の流れに沿って紹介します。

行動開始前に必ず実施!ビーコン装着と動作チェック

雪山での行動開始前にはアイゼンやグローブの装着など様々な準備が。「雪崩対策装備」においても、欠かせない準備がありますよ。

ビーコン装着

まずビーコンを身体に装着し電源をオンにします。装着時のポイントは2つ。

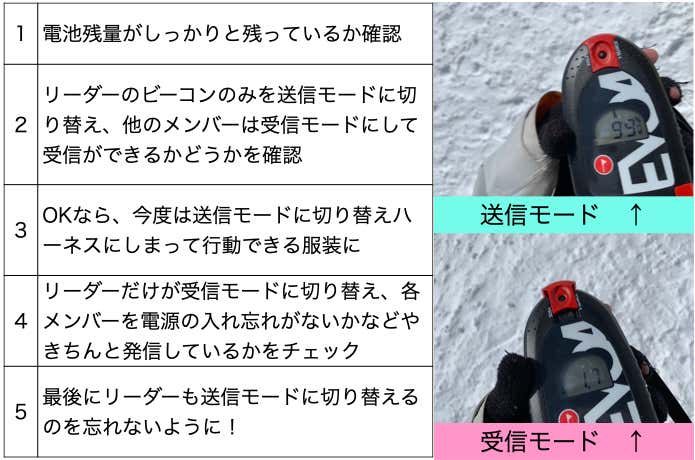

ビーコンチェック

はじめてのメンバーと一緒に行動するときなどは、ビーコンが正しく作動するかを入山前に上記の手順でチェックします。

送信モード・受信モードのビーコンは最低1m程度の間隔をあけてチェック。写真では画面が見やすいようにビーコンを寝かせていますが、実際にはビーコンを立ててチェックします。

プローブ・スノーショベルの収納もザック内に

プローブ・スノーショベルもザックに外付けせず、ザック内に収納しましょう。雪崩に巻き込まれた時に幸運にも自分が完全に埋没せず脱出できても、プローブ・スノーショベルが流されて紛失してしまう可能性があります。これでは完全に埋没してしまった同行メンバーや周囲の登山者を捜索・救助することができません。

行動時の注意点はリスク回避の観点で

雪山登山では雪崩が発生しやすい条件(リスク)をなるべく回避して行動することが重要です。ではどのようなことを実行すればよいのでしょうか。

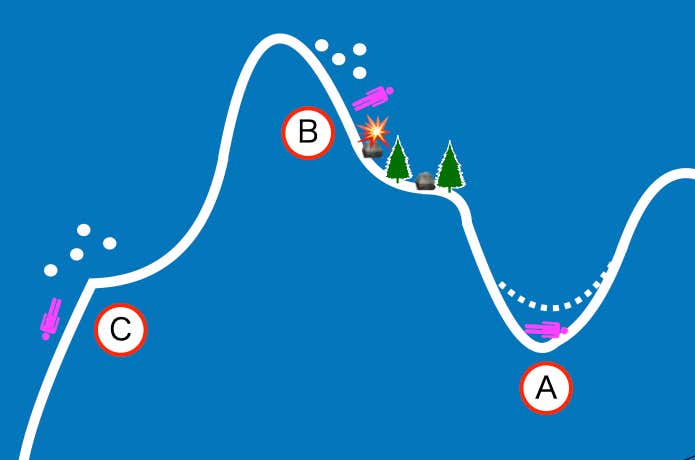

雪崩が発生しやすい場所を避けるルート設定

一般的には、傾斜が30度から50度程度で樹林の少ない急斜面やそこで発生した雪崩の通り道となる谷筋が特に雪崩のリスクが高い場所とされています。

また、尾根であっても緩傾斜の下部が急傾斜になっていると上部の雪を支える力が弱いため、傾斜が変わるポイントで雪崩が発生しやすくなります。

しかし行動している場所がこうした条件に当てはまらなくても、その上部で雪崩が発生すればどこであっても巻き込まれる危険性があるのです。

■地形の罠

他にも「地形の罠」と呼ばれる場所があります。

多くの登山者が訪れる雪山登山ルートはこうしたリスクが比較的低い場所を通ることもありますが、千畳敷カールや伊吹山など雪崩の発生しやすい地形が人気コースになっている場合も。

リスクの高い場所では大量の降雪後や急に暖かくなったタイミングにはルートを変更するなど、雪崩遭難を少しでも回避する登山計画が重要です。

登山者同士が間隔を空けた行動

大量の新雪が降った直後や、そもそも雪崩が発生しやすい地形をやむをえず行動する時は、なるべくひとりひとりの登山者が間隔を空けて歩きましょう。大人数が密接して行動すると体重で雪面に大きな刺激が加わり、より雪崩が発生しやすくなってしまいます。

また実際に雪崩が発生した際にも巻き込まれる人数が増えてしまい、犠牲者が多くなります。埋没する人数が少なく、なおかつ巻き込まれずに済んで捜索・救助にあたる人数が多いほど「救える生命」が増えることになるのです。

気温の測定

気温の急激な上昇・下降は積雪面が不安定な状態になり、雪崩が発生しやすくなります。

現在は様々な山岳気象予報WEBサイトにより、入山前数日の気温データも比較的容易に入手可能。事前の情報収集と当日の気温計測を怠らず、大きな気温の変化がないかをチェックしましょう。

日射の影響を受けないように、日陰で計測するのがポイントです。

積雪断面の観察

積雪の状態から雪崩のリスクを見極める方法もあります。しばらく雪が降らず固くツルツルになった雪の上に多量の新雪がフカフカに積もっている場合などは、表面の新雪の層が一気に崩れる場合も。

雪の中の状態がどうなっているかを観察するために、まずは斜面上部に向かって雪面をコの字に削った「ピット」を以下の手順で作ります。

■ハンドテストでの雪の硬さチェック

まずは積雪面に指や拳を当てて雪の硬さをチェックする「ハンドテスト」を、ピットの側面で行いましょう。

1フィンガー(人差し指のみ)で軽く押して、指が入る程度なら雪の硬さは普通。

4フィンガーや拳でも簡単に断面に入るようなら、雪が柔らかい証拠です。

コンプレッションテスト

続いてピットの前面をスノーソー(のこぎり)とスノーショベルを使って、コンプレッションテストを行うための30cm四方の雪柱を以下の手順で切り出します。

これで、コンプレッションテストの準備完了です。

スノーショベルを雪柱の上に乗せ、少しずつ力を強めて叩くのがコンプレッションテスト。

1~3まで30回叩いても雪柱に亀裂が入ったり壊れなければ、比較的強い積雪面。逆に雪柱を作っている途中や叩いている早い段階で雪柱に亀裂が発生したり壊れてしまうのであれば、脆い積雪面といえます。

もちろんコンプレッションテストで壊れなかった雪面でも、雪崩を誘発することはあります。行動中も斜面上部の亀裂など、雪崩の予兆の観察は怠ってはいけません。

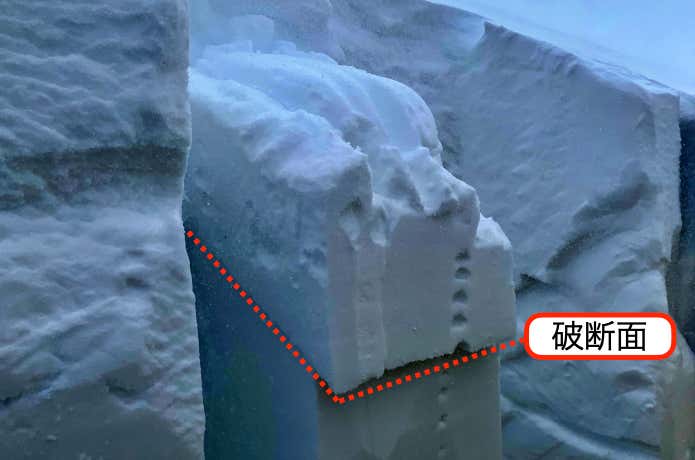

■破断面の観察

見た目やハンドテストでは明確に弱層と判断できない部分でもコンプレッションテストで亀裂が発生したり雪柱が壊れてしまったら、その面(破断面)をよく観察してみましょう。

明確な破断面が形成されず凸凹のある破断面と、とある1回の叩き(タップ)でスパッと明確に形成される破断面を比較すると、後者の方が雪崩リスクが高いと言えます。

■雪粒の観察

上級者向けとなりますが、破断面の雪の粒子をルーペで観察してみる方法も。積雪内で起こる様々な現象によってこしもざらめ雪・しもざらめ雪などに雪質が変化すると、雪同士の結合力が弱まるため弱層になるのです。

もちろん、弱層を見極めるには知識や経験が必要。まずは雪山登山経験豊富なリーダーに同行したり、雪崩対策の講習会に参加して、スキルを身に付けましょう。

雪崩発生!「雪崩対策装備」を活用しての捜索・救助の手順を確認

前項までのリスクを極力回避する行動をとっても、雪崩に遭遇してしまう可能性をゼロにすることはできません。誰かが雪崩に巻き込まれて生き埋めになってしまったら、いよいよ「雪崩対策装備」の出番です。

一般的に雪崩に埋もれてしまった人(埋没者)が生存できるのは、長くて10分〜15分と言われています。素早く捜索・救助を行うために、以下の手順で行動しましょう。

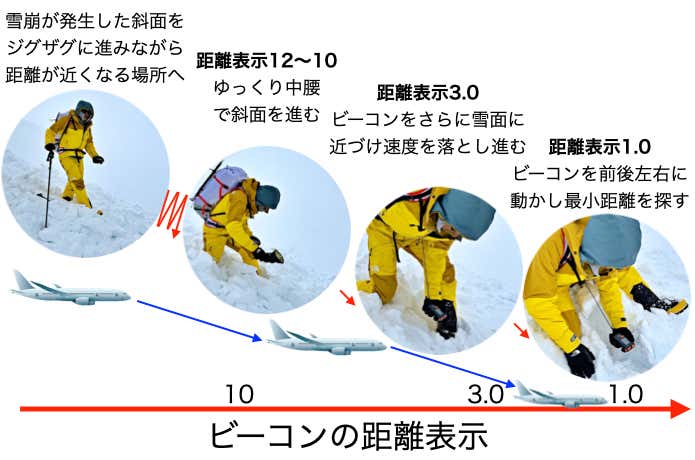

1.ビーコンを使った埋没者の捜索

まずはビーコンを受信モードに切り替え、埋没者がどの位置にいるのかを上記の手順で捜索します。

距離表示が近くなればなるほど、進む速度を落としてビーコンを雪面に近づけていくのがポイント。高度と速度を徐々に下げながら着陸する飛行機をイメージするとわかりやすいですよ。

最小値になったポイントの雪面に指でバツ印など、目印をつけておきましょう。

▼ビーコンの詳しい使用方法はこちらの記事に掲載

2.プローブ(ゾンデ)を使った埋没者の特定

ビーコンによる捜索で埋没者がいる場所がある程度把握できたらゾンデを使用して、埋没者の位置をピンポイントで特定します。プローブの角度は雪面に対して垂直(90°)になるよう差し込むのがポイント。

ビーコンが最小値を示したポイントを中心にうずまきを描くように場所を少しづつ変えながらゾンデを差し込み、先端が埋没者にヒットするまで続けます。

▼プローブの詳しい使用方法はこちらの記事に掲載

3.スノーショベルでの掘り起こし

先端が埋没者に当たったらプローブは雪面に刺したまま、スノーショベルで埋没者を掘り起こします。雪の中から埋没者を救出できたら、自発呼吸や外傷の有無をまず確認。気道を確保した上でエマージェンシーシート・シュラフ・防寒着などで保温しながら、救助隊が到着するまで人工呼吸や応急処置を行いましょう。

この間に雪崩が再発したり埋没者の低体温症が悪化する危険性もあるので、可能であれば安全な地形や山小屋・避難小屋など外気を遮断できる建物まで搬送するのが賢明です。

▼スノーショベルの詳しい使用方法はこちらの記事に掲載

必ずメンバー全員が携行しよう!

雪崩発生時の捜索・救助において大切なのは、雪山登山に同行するメンバー全員が「雪崩対策装備)」を携行すること。仮に経験豊富なリーダー格の登山者だけが携行していても、その人自身が雪崩に遭ってしまったら他のメンバーはなす術もありません。

また、スノーショベルでの埋没者掘り起こしは相当な体力を消耗します。疲労で雪を掘る速度が低下する前に他のメンバーと交代し、一刻でも早く埋没者を掘り起こすことを重視して行動しましょう。

ここまでの捜索・救助活動を行う人以外のメンバーにも

など重要な役割がありますよ。

最後に〜まだまだあります……雪崩対策に必要なこと〜

ここまで読んでくださった方には申し訳ないのですが、この記事だけで雪崩対策をマスターすることは不可能です。書籍やWEBサイトから様々な知識や情報を吸収した上で、講習会や雪上訓練で捜索・救助スキルを実践する……この繰り返しが、いざという時の迅速な行動に必要なのです。

また、ここまで「雪崩対策装備」の使い方をご紹介してきましたが、もちろん使用しないに越したことはありません。

これらのアイテムは「雪崩三種の神器」と呼ばれることもありますが、雪崩遭難からの生還を保証するものではなく実際には神器とはいえません。極めて限界のある不完全な装備でしかないのです。

では事前の知識や情報収集で、雪崩のリスクを回避したり可能な限りスムーズな捜索・救助活動を実践するために、どんなことが有効なのでしょうか。

雪崩の種類・特性や捜索・救助活動の詳細を知っておく

ひとくちに雪崩といっても、点発生/面発生雪崩・表層/全層雪崩・乾雪/湿雪雪崩やそれらの複合など様々な種類が。それぞれの特性や発生しやすい状況、また捜索・救助活動の詳細を、書籍などで知っておくことも重要です。

事前の情報収集も怠らずに

雪崩安全に係る非営利の専門団体・日本雪崩ネットワーク(JAN:Japan Avalanche Network)では、雪崩対策の7つのステップをはじめ、入山者の多い雪山の雪崩情報や観察データを随時発信しています。

事前に最新の情報を収集することで、リスクの高いタイミングでの入山を避けるなどの対策をとることも可能。講習会も開催しているので、「雪崩対策装備」の使い方を練習するのもオススメですよ。

雪崩救助に欠かせない「雪崩対策装備」の使い方をきちんとマスターしつつ、雪崩に遭遇しないための対策もしっかり行なって雪山登山を楽しんでくださいね。

オススメの「雪崩対策装備」

雪崩発生の際の捜索・救助の手順を見てもわかるとおり「雪崩対策装備」はどれかひとつを持っているだけでは役に立ちません。ビーコンを筆頭に高価なものですが、万が一の際に生命に関わる大切なアイテム。この機会に、ぜひ3点セットで雪山登山の装備に加えてください。

ビーコン

| 重量 | 約210g |

|---|---|

| バッテリー | アルカリ単4形電池 |

マムート バリーボックス アバランチビーコン 3アンテナ

プローブ(ゾンデ)

スノーショベル

| 重量 | 660g |

|---|---|

| サイズ | 28×21.5×8cm |

| 最大長 | 88cm |

| ハンドル長 | 50cm |

ピープス ショベル C660

3点セット

ブラックダイアモンド リーコンX Avyセーフティーセット

| セット内容 | リーコンX トランスファーショベル クイックドロープローブ280 |

|---|---|

| 重量 | セット重量=1,229g リーコンX=217g トランスファーショベル=692g クイックドロープローブ280=320g |