アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

スノーショベル……使ったコトありますか?

撮影:鷲尾 太輔

雪崩に埋没した人を救助するために欠かせないスノーショベル。雪崩リスクのある雪山登山ではビーコン・プローブ(ゾンデ)と合わせて「雪崩対策装備(アバランチセーフティギア)」として、必携のアイテムです。

けれども雪崩救助の講習会などに参加しない限り、実際に使ったことがある人は意外と少ないのでは。今回はプロガイドの解説でスノーショベルの正しい使用法と、緊急時のビバーク(野営)やテント泊にも活躍する活用法をご紹介します。

\教えてくれた専門家/

国際山岳ガイド・天野和明さん

クライマー・IFMGA 国際山岳ガイド。2009年にインドヒマラヤ・カランカ北壁のアルパインスタイル初登攀により、 登山界のアカデミー賞と呼ばれる“ピオレドール賞”を日本人として初めて受賞。現在は石井スポーツ登山学校校長として、スタンダードな登山技術、知識の伝達や後進の育成に努めている。

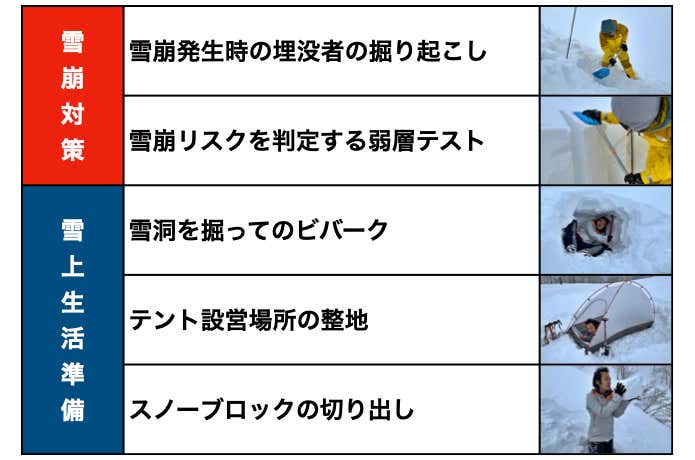

主な使用法はズバリ2種類!雪崩対策と雪上生活準備

作成・撮影:鷲尾 太輔(スノーショベルの使用法)

様々な使用法があるスノーショベルですが、その目的は大きく分けてふたつ。

*雪崩対策

*雪上生活準備

では、それぞれの目的におけるスノーショベルの使用法を詳しく見ていきましょう。

【雪崩対策】その①|埋没者の捜索・救助

撮影:鷲尾 太輔(雪崩発生時における埋没者の捜索・救助の流れ)

雪崩に巻き込まれて誰かが埋没した場合、掘り起こしていち早く救助するのがスノーショベルの役割。しかしその前に、要救助者が埋没している場所を特定するために行うべきことがあります。

撮影:鷲尾 太輔(スコップでの掘り起こしの前に雪崩捜索で行うこと)

1.ビーコンを使用しながら捜索、埋没者の位置を把握する

2.プローブ(ゾンデ)を雪中に刺しながら捜索、埋没者に先端がヒットしたら埋没箇所が特定される

▼ビーコンの詳しい使用方法はこちらの記事に掲載

▼プローブ(ゾンデ)の詳しい使用方法はこちらの記事に掲載

救助要請と並行しながらここまでを完了して、ようやくスノーショベルの出番です。

撮影:鷲尾 太輔(埋没者の掘り起こし)

プローブ(ゾンデ)は埋没者にヒットした場所に刺したまま、スノーショベルで埋没者を掘り起こします。プローブの目盛りから埋没者のいる深さを見極め、赤矢印のように同じ深さで掘り進んでいくのがポイントです。

手足など身体の一部が見えたら、そこから頭部の位置を特定して真っ先に掘り起こし一刻も早く呼吸できる状態に。

埋没者を救出できたら、すかさず身体をエマージェンシーシート・シュラフ・防寒着などで保温しながら人工呼吸などの応急処置を。その上で安全な場所へ搬送するか、難しければその場で救助隊の到着を待ちましょう。

【雪崩対策】その②|積雪の観察・コンプレッションテスト

撮影:鷲尾 太輔(雪面を掘って断面を観察しよう)

前項の救出作業を行なっても、いったん雪崩に埋没してしまうと生存率は決して高くないのが現実。そもそも雪崩に遭遇しないために、積雪の状況から雪崩のリスクを見極めることが大切です。

弱層となりうる雪の上にスラブという面の性質を持つ雪が載っている場合や、柔らかい雪の上にやや硬めの積雪が載っている場合(逆構造)などは、雪崩の可能性が高まります。

まずはスノーショベルで雪面をコの字に削って断面を観察し、断面の固さや雪質・雪の温度をチェックしましょう。

撮影:鷲尾 太輔(コンプレッションテストの実施)

削った断面を四角柱に切り出して、スノーショベルで叩いてみるのがコンプレッションテストテストです。弱い力でも簡単に亀裂が入ったり崩れてしまう弱層を見極めることで、雪の安定性をおおまかに把握することが可能。

状態が不安定な時はいつも以上に行動する地形を保守的に選択するか、複数人が同時に埋没しないようにグループメンバーを分散させて行動することが大切です。

とはいえこの弱層の見極めは、初心者や経験の浅い人には難しいもの。まずは雪山経験豊富な人に同行したり、雪崩遭難対策の講習会などに参加するのがオススメです。

▼積雪の観察・コンプレッションテストの詳しい方法はこちらの記事に掲載

【雪上生活準備】その①|ビバーク用の雪洞づくり

撮影:鷲尾 太輔(ビバーク用の雪洞づくり)

深い雪でのラッセルで行動が思うように進まず、宿泊地への到着や下山が予定より大幅に遅れてしまうこともある雪山。またホワイトアウトや暴風雪、ケガなどで行動不能になってしまうことも。

そんな際にはスノーシャベルで雪洞を掘ってビバーク(野営)しましょう。かまくらと同じで外気や風の影響を受けないためテントよりも暖かく、入り口にツエルトを被せればさらに完全な防寒が可能です。

*他の登山者が誤って踏み抜かないように上部に目印を立てておく

*内部で酸欠にならないように通気穴を空けておく

*万が一の崩落に備えてスコップは必ず雪洞内に立てておく

のがポイントです。

最初から雪洞で泊まることを前提に、テントを持たずに入山することも可能。雪洞を作れるだけの積雪があることが予めわかっていて素早く安全な雪洞を作れる技術があれば、装備そのものの軽量化にもつながります。

【雪上生活準備】その②|テント泊する場所の整地

撮影:鷲尾 太輔(テント泊する場所の整地)

フカフカの新雪の上にそのままテントを設営してしまうと、体温や炊事の熱で床下の雪が溶けてテントが沈み込んだり傾いたりと快適に過ごすことができません。

1.テントの大きさに合わせて足で雪を踏み固める

2.スノーショベルでさらに雪を掘り、雪面を平坦にならしながら叩いて固める

3.テントを設営する

という手順で、雪の上のマイホームを快適に過ごせるように整地しましょう。

次にご紹介するスノーブロックを使って張り綱を固定したり、テントの周囲に積み重ねて風防にするのも効果的ですよ。

【雪上生活準備】その③|スノーブロックづくり

撮影:鷲尾 太輔(スノーブロック)

テント設営の際になるべく雪面を固く踏み固めたり、元から固く締まっている層の雪をブロック状に切り出して作るのがスノーブロック。幕営時に風上側へレンガを積むように重ねておけば、テントが強風で倒壊したり飛ばされるリスクを軽減することができます。

またスノーブロックをドーム状に積み重ねて「イグルー」を作ることも可能。コツは必要ですが、雪山で時間に余裕があればチャレンジしてみても楽しいですよ。

目的にあったスノーショベルを選ぼう!

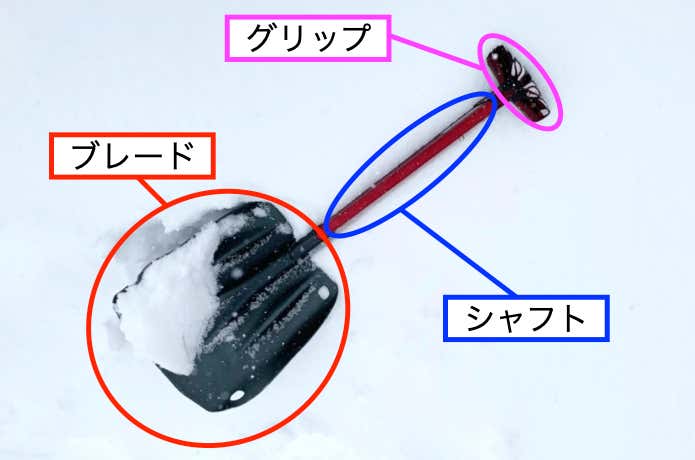

撮影:鷲尾 太輔(スノーシャベルの各部位)

スノーシャベルはブレード・シャフト・グリップの各部位から構成されています。それぞれの部位に様々なタイプがありますが、以下の点に注意すると良いでしょう。

▼ブレード先端の形状

・フラットタイプ:スノーブロックや弱層テストの四角柱を切り出しやすい

・ラウンドタイプ:雪を掘るときに力を入れやすい

▼シャフトの長さ

・長い:梃子の原理で掘り出しなどが容易にできる

・短い:狭い雪洞づくりには便利で収納もしやすい

▼グリップの形状

・写真のようなT字型:コンパクトに収納しやすい

・通常のシャベルと同じD字型:握りやすく操作性も良い

ザックの大きさや主な使用目的などを考えて、自分に合ったスノーショベルを見つけましょう。ブレードを取り外すことができたりシャフトの長さを調整できる収納時のコンパクトさに長けたモデルや、つるはし型に変形して雪を深く掘れたり雪洞づくりの狭い空間で使いやすいモデルもありますよ。

オススメのスノーシャベル5選

撮影:鷲尾 太輔(シャフトの長さが調整できたりブレードを取り外せるモデルはコンパクトに収納も可能)

それでは前項の選び方に沿って、オススメのスノーシャベルをご紹介。様々な機能や特徴のあるタイプをピックアップしてみました。

G3|アブィショベル

操作性の高いD型グリップとコンパクトでフラットなブレードが特徴のモデル

グリップ:D型

シャフトの長さ:調整可能

ブレードの取り外し:可能

G3(ジースリー) アブィショベル(Dグリップ)

| 重量 | 770g |

|---|---|

| サイズ | 全長=66〜86cm、テレスコーピング ブレードサイズ:24.0×26.5cm |

Black Diamond|トランスファーショベル

コンパクトなT型グリップでザックのサイドポケットにも収納しやすいモデル

グリップ:T型

シャフトの長さ:調整可能

ブレードの取り外し:可能

Black Diamond(ブラックダイヤモンド) トランスファーショベル

| 重量 | 692g |

|---|---|

| サイズ | 全長:79cm、収納時:61cm |

MAMMUT|アルゲーター プロ ライト ホー

取り外したブレードをつるはし型に取り付け直すことで雪を深く掘ることも可能なモデル

グリップ:D型

シャフトの長さ:調整可能

ブレードの取り外し:可能

MAMMUT(マムート) アルゲーター プロ ライト ホー

| 重量 | 700g |

|---|---|

| サイズ | 長さ(縮小時):68cm、長さ(伸張時): 90cm、ブレードの長さ:27.5cm、ブレード幅:24cm、スティックの長さ:49cm |

MSR|レスポンダー Tショベル

固い氷雪にも対応したギザギザのブレード先端部が特徴のモデル

グリップ:T型

シャフトの長さ:調整可能

ブレードの取り外し:可能

MSR(エムエスアール) レスポンダー Tショベル

| 重量 | 598g |

|---|---|

| サイズ | 最長:81cm、最短:58.8cm、ブレード:幅22×高さ24.5cm |

アルバ|アクス V2 ショベル

特徴的な形状のグリップ側にブレードを付ければつるはし型に変形するモデル

グリップ:変形D型

シャフトの長さ:調整可能

ブレードの取り外し:可能

arva(アルバ) アクス V2 ショベル

| 重量 | 690g |

|---|---|

| サイズ | 全長:伸縮時69cm、伸長時:85cm ブレードサイズ:24 ×24cm |