山でアクシデント発生!

その日のうちには目的地の山小屋や下山口に辿り着けなさそう・・・。そんなときのために是非とも覚えておいていただきたいのが「ビバーク」、つまりはなんとかして一夜を明かす心得です。

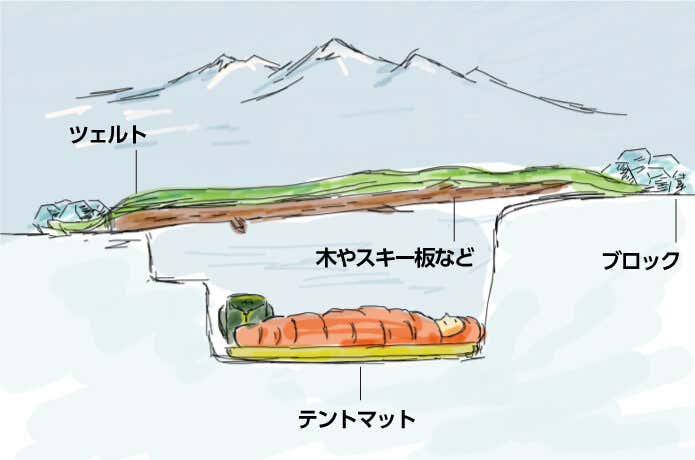

ツェルトという簡易テントを張って一夜をしのぐ方法が万能ではありますが、雪の多い山の場合には「雪洞」を掘るのも有効。ただツェルトを張るのよりもかなり暖かく、外が大荒れでも全く気がつかないほど安心して一夜を過ごすことができます。

雪山をより安心して登れるように、この機会にぜひ身につけてみましょう。

雪洞のカタチは2つのパターン

雪洞には大きく分けると2つの形があります。

雪洞って聞いたことはあるけどイメージが湧かない…そんな方のためにまずは簡単にイラストで説明します。

竪穴式

比較的平坦な場所に真下方向に雪を掘って作る雪洞です。簡単に言ってしまえば「底を平らにした穴」と言ってもよいでしょう。

雪原だったらこのように掘るしかありませんが、掘った雪を外に運び出すのが大変で掘りにくく、冷気も下に溜まってしまい、次に挙げる横穴式と比べると寒いです。

ただ、樹林帯の場合には、ツリーホールを広げることで楽に作ることはできます。ツリーホールとは、木の周りにできている空洞のこと。木の周りは少しは暖かいので、体力の余裕が少ないときにはこちらを選ぶのも状況によってはありでしょう。

横穴式

斜面を利用して、横に雪を掘り進めて作る雪洞。

適当な斜面があれば、こちらの方が掘りやすいですし、暖かいです。

この記事では、竪穴式に比べて掘りやすい、こちらの雪洞を中心に説明していきます。

雪洞掘りに必要な「装備」

作り方の手順を説明する前に、まずは雪洞を作る時の服装・道具を紹介します。

外側には雨具または冬用のアウターウェアを着て、できるだけ濡れないようにしましょう。特に手はかなり濡れるので、中綿つき、またはインナーを入れたゴム手袋がおすすめ。

足回りはもちろん長靴や冬用の登山靴を履き、雪が入ってこないように裾を絞っておくのも大事です。

雪洞を掘るのに使う道具を並べてみました。上から順に説明していきましょう。

| ① | ツェルト | 外の冷たい空気が入ってこないように、中の暖かい空気が逃げないように、雪洞の入り口をふさぐのに使います。雪洞が掘れない状況でもビバークするのに欠かせない装備です。 |

|---|---|---|

| ② | ショベル | これがないと雪を掘れません。雪山ではいざという時のために必ず持っていきたい装備です。登山用品店で売っているものは軽く折りたたみもでき、持ち運びしやすいのでおすすめ。 |

| ③ | 鋸 (スノーソー) |

固くしまった雪を掘り進められるよう、雪に切れ目を入れるために使います。低木が生えている深さまで雪を掘っていくと雪洞内に飛び出した枝を切る必要が出てくるので、その枝も切れるように、雪だけしか切れないモデルではなく、鋸刃のついたものが便利です。登山用品でなくても、普通の鋸で十分です。 |

| ④ | プローブ (ゾンデ) |

雪洞を掘るのに十分な深さの雪があるか、雪の深さを測るのに使います。 |

一番オススメ!「横穴式雪洞」の掘り方

では、横穴式雪洞を実際に掘ってみましょう。

居心地の良い雪洞を掘ろうと思うと、慣れていても1時間くらいかかりますし、実際にビバークするときにはご飯を食べたり寝る準備をしたりまだまだやることがたくさん残っています。

体力の余裕を残して早めにビバークする決断をすることをお忘れなく。これはどんな泊まり方をするにしてもとても大事なことです。

①場所選び

斜度がある程度ある斜面の方が掘った雪を捨てやすいため、掘りやすいです。プローブで積雪深を確認して、目的の大きさが掘れるか確認しましょう。だいたい2mあれば安心して掘れます。雪崩のリスクのない場所かどうかも忘れずに確認しましょう。

②入口を掘る

どんな風に掘るかおおよその目安を雪面につけ、入口の部分を掘ります。

③掘り広げる

十分な壁や天井の厚みが確保できるところまで掘ったら、中に部屋ができるように掘り広げていきます。

壁や天井の厚さは、外の光が透けて見えない程度にしましょう。もし天井を薄くしすぎてしまったら、雪を天井に押しつけて補強しましょう(さらさらの雪だとできないので注意)。

④最後に一工夫

雪洞の中に人が入り、ちょっとした煮炊きをしたりすると、雪洞の壁が融けてきます。このときに天井がでこぼこしていると、出っ張ったところから溶けた水が垂れてきます。これを防いで、壁に沿って水が流れていくように、できるだけ天井をショベルやコッヘルで細かく削って平らにします。ウェアを着た背中で押してならすのもよいです。

写真のように部屋の部分は出入り口から一段あげておくのも大事なポイントで、冷気が部屋に溜まりにくくなります。靴を履くなどの作業もしやすくなります。

最後に入口を雪のブロックやツェルトで塞いで、冷たい風が流れ込まないように、暖かい空気が外に逃げないようにしましょう。