高山植物の代表格、ミヤマキンバイの特徴は?

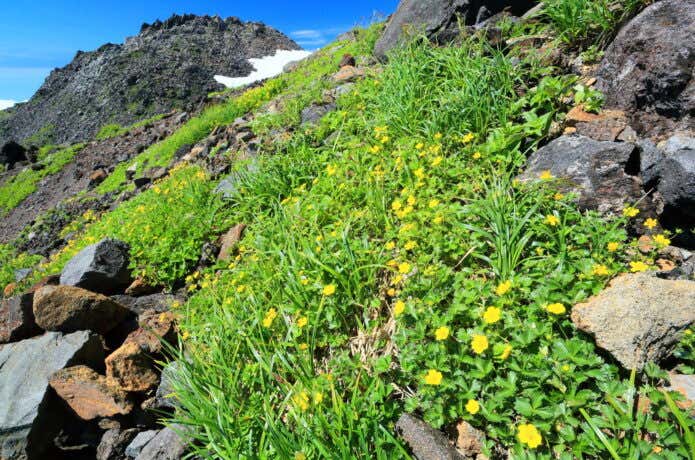

ミヤマキンバイ(深山金梅)は、バラ科キジムシロ属の多年草。分布は本州中部以北から北海道、千島列島、サハリンに至る亜高山帯から高山帯の砂礫地や草地などで、比較的よく見かけます。

開花時期は6~8月、夏を代表する高山植物です。

ミヤマキンバイの花言葉は「幸せ」。ミヤマキンバイの大群落の中にいると、確かに「幸せ」な気分になりそうです。

名前や見た目が似ており混乱しがちなシナノキンバイ。名前は似ていますが、花言葉は「呪い」。同じような名前でも、花言葉はかなり違いますね。

ミヤマキンバイを見分ける方法

ミヤマキンバイは、花径が1.5cmから2cm、ギザギザな縁の3つ葉、が特徴。

その中でも一番の特徴が「花弁の付け根がオレンジ色」ということ。他の黄色い花と見分ける方法のひとつでもあります。

「ミヤマキンバイかな?」と思ったら、まずここを見てみましょう。

ミヤマキンバイが咲くエリアには、ほかにも黄色い花がたくさん。代表的な花を一覧にしてみたので、参考にしてみてください。

| 花径(※) | 葉 | 特徴その他 | |

| ミヤマキンバイ | 1.5~2cm | ギザギザ縁の3つ葉 | 花弁の付け根がオレンジ色 |

| シナノキンバイ | 3~4cm | 深い切れ込み | 花径がその他の花の約2倍 |

| ミヤマキンポウゲ | 1.5~2cm | 細長い針状 | |

| ミヤマダイコンソウ | 1.5~2cm | 丸く茎を囲む | |

| イワキンバイ | 1cm | ギザギザ縁の3つ葉 | 花径はミヤマキンバイの半分くらい |

よく里山や市街地で見かけるヘビイチゴも、花の色や形、葉がミヤマキンバイとよく似ています。実はヘビイチゴも同じバラ科キジムシロ属。似ていますが、それぞれの生育場所がかなり違うので間違えることはありません。

花だけじゃない!秋には草もみじも楽しめるミヤマキンバイ

ミヤマキンバイといえば「夏の花」というイメージですが、花が終わった後の9月でも楽しめます。

葉が紅葉し、先端から色付きはじめ緑と赤のグラデーションがとてもきれいな草もみじに。長い期間楽しむことができるのも、ミヤマキンバイの特徴です。

ミヤマキンバイを見るならココ!各地の名所を紹介

ミヤマキンバイは分布が広く様々な環境で生育するため、鑑賞できる場所がたくさん。その中から、おすすめを紹介します。

これらの名所は、夏の花はもちろん、秋の草もみじもおすすめです。

大雪山系・白雲岳付近(北海道)

【花の見ごろ:6月~7月】

ミヤマキンバイが見ごろになった夏、白雲岳の斜面には残雪がゼブラ模様に残ります。そのゼブラを背景に砂礫帯や草原帯にミヤマキンバイが色を添え、絵画のような絶景を見る事ができます。

鳥海山・鳥海湖周辺(山形県)

【花の見ごろ:7月~8月】

鳥海山は高山植物の宝庫。ミヤマキンバイは森林限界を超えた高山の岩場に群落を作ります。

特に鳥海湖周辺のお花畑は見事。湖から続く登山道にはたくさんの高山植物とともに咲き乱れます。

白馬岳・白馬大雪渓(長野県)

【花の見ごろ:6月~7月】

毎年多くの登山者が訪れる白馬大雪渓。雪渓の上部のお花畑にはミヤマキンバイの群落があります。

毎年、ハクサンイチゲ、シナノキンバイなどの花々とともに咲き乱れます。

御嶽山/継子岳・四ノ池周辺(岐阜県)

御嶽山最北部のピークである継子岳(ままこだけ 標高2858.9m)の火山活動でできた火口湖が「四ノ池」。水が溜まっている池ではありませんが、底部を川が流れる高山植物の宝庫になっており、周辺はミヤマキンバイの群生地としても知られています。

乗鞍岳・畳平(岐阜県)

【花の見ごろ:7月~8月】

乗鞍岳の登山口「畳平」のお花畑では7月下旬ごろ、ミヤマキンバイの最盛期に。バスで行くことができるので登山せずに観賞できます。

よく整備された木道を1周15分から20分程度、体力に自信が無い人にもおすすめです。

白山高山植物園(石川県)

【花の見ごろ:6月】

白山高山植物園は、夏の1か月半だけ開園する植物園。ミヤマキンバイ含め、白山の約50種類10万株の高山植物が人工栽培されています。

登山口から徒歩10分程度、園内散策40~50分。植物園ですが、歩きやすい靴での散策をおすすめします。

白山高山植物園公式サイト

ミヤマキンバイを見つけると”幸せ”になれるかも

ミヤマキンバイは、本州中部以北の高山であれば比較的、目にすることが多い花。他に黄色い花がある場合は、ちょっと見分けづらいですが、この記事で紹介した見分け方で見つけてみましょう。

ミヤマキンバイを見つけると、花言葉の通り”幸せ”になることができるかもしれませんよ。