山旅を演出してくれる「手紙」

登山先でポストや郵便局を見かけると、「記念にいつもは出さない手紙を出す」という人は、案外多いのではないでしょうか? 筆者も、富士山に登ったら絶対にやりたいことのひとつに「手紙を送る」がありました。

旅先で手紙を送るときは、自分や親宛てにメッセージを書いたり、子どもに書いたりしています。いざ書こうとすると、ペンを取ってふと考え込み、時間が止まったような気持ちに。その静かに思いをめぐらす瞬間は、登山のように、日常を離れた気持ちにさせてくれます。

自分に宛てた手紙や、まだ幼かった子どもに宛てた手紙が、思いがけず整理箱から出てくることもあります。何年後かに再び取り出し、当時の話ができるのも、手紙らしい特徴です。

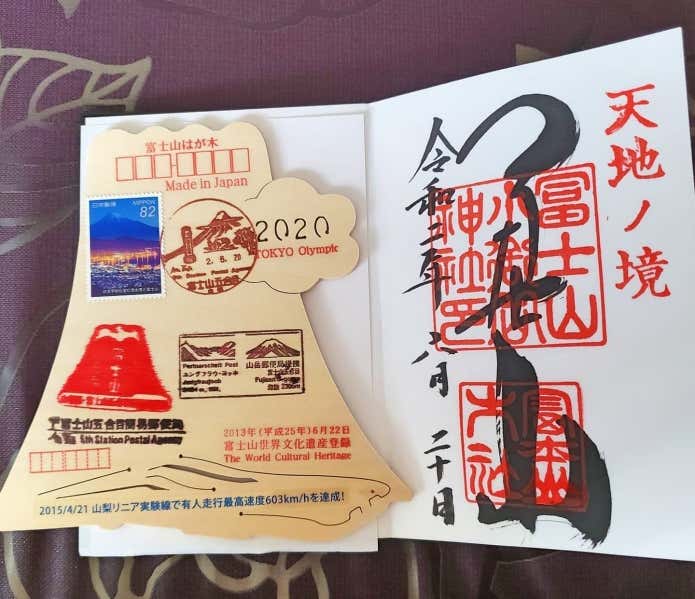

集めて楽しい、ご当地「風景印」

風景印とは、郵便局で使用される消印のひとつです。

その土地にゆかりのある風景や名所などがデザインされたもので、山岳エリアの場合は、山、池、高山植物、ライチョウやカモシカなどの動物、ロープウェイなど、その山を象徴するモチーフが描かれることが多々あります。歩いた山々の景色を消印の形で残すことができ、うれしい取り組みです。

風景印は郵便局ごとに異なる絵柄が使用されています。2023年現在、郵便局は全国に2万4千弱。その半数に近い約1万1千の郵便局が、風景印を持っています!

風景印を押してもらうには、窓口に63円以上の切手を貼った郵便物を持ちこみ、「風景印を押してください」と頼みます。しかし一部のポストに限っては、投函するだけで風景印に対応してもらえます。

・基本的にはポスト投函では押印されない。郵便局の営業時間内に窓口で頼むのがルール(上高地郵便局など)

・一部のポストでは、ポスト投函でも風景印に対応してくれる(鋸山や葛城山のポストなど)

・風景印は直径約36mmと大きいので、切手のまわりに余白を設けておくのがきれいに押してもらうコツ

・記念に収集したい場合は、切手付き台紙に押してもらい、送らずに持ち帰ることもできる

登山と手紙をセットで楽しむ

登山の楽しみの一つとして、山で手紙を書き、郵便で届けてもらいませんか?

メールやSNSが使える現代では、手紙を書く機会は少なくなりました。しかし、温もりのある手書きだからこそ、自分の心が整い、届く楽しみがあり、相手に喜んでもらえるとも言えます。

字を間違えて書き直した跡も、斜めに貼ってしまった切手も、世界に一つの作品。「いつ届くかな」とドキドキする時間も豊かです。ちょっとスローな、手紙を書く時間を山に添えてみたら、旅の思い出がさらに印象的になりそうです。

そんなユニークな、登山中に手紙を出せるポストや郵便局のある山を、全国から集めてみました!

気になるスポットをクリック

日本一の山で投函できるポスト

北アルプスで真冬も投函できるポスト

立山黒部アルペンルートにあるポスト

人力で集配してくれるポスト

山小屋風の郵便局

西日本エリアの高山のポスト

独自ルールで風景印に応じるポスト

石でできたポスト

2020年に登場したポスト

写真映えで名所となったポスト

登山者を歓迎する郵便局

1.日本一の山で投函できるポスト〈富士山〉

富士山には、2つの郵便局があります。どちらも期間限定で、とくに山頂の郵便局は開局期間が短いので、訪れる前に確認しておきましょう。

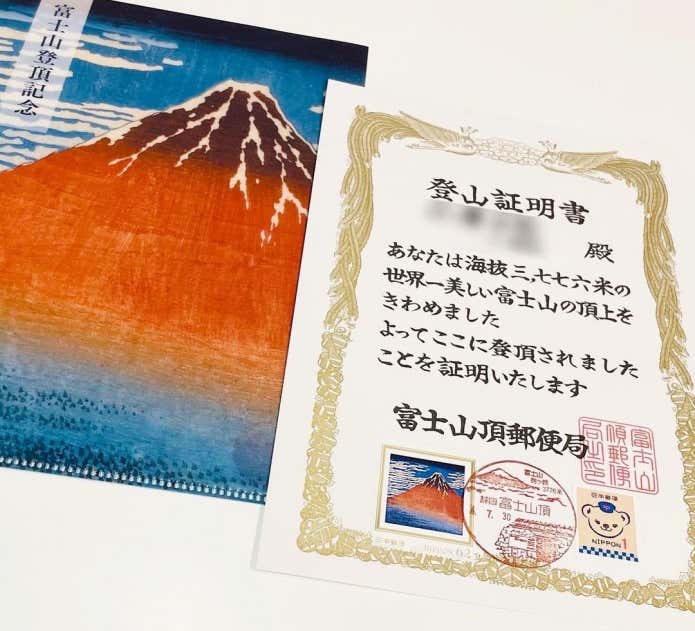

富士山頂郵便局とポスト

富士宮口頂上の浅間大社奥宮の一角に、例年登山シーズン中の7月中旬~8月下旬に開設される郵便局とポストがあります。営業時間は6時~14時。

(2023年5月現在、今夏の開局の有無や期間は未定)

この郵便局は、標高およそ3,720mと日本一の高さにあることだけでなく、1931年に風景印が初めて導入された郵便局でもあります。現在の図柄には、富士山と郵便局がデザインされており、風景印を押した登頂証明書はいちばん人気だそう。

期間が短いうえ、日本最高所まで徒歩で登らなければならないので、もっとも行くのが大変な郵便局とポストです。しかし、送った手紙は生涯の思い出になるはず。ポスト投函の郵便物も、すべて風景印を押してもらえます!

富士山五合目簡易郵便局とポスト

吉田ルートの登山口である富士スバルライン五合目(標高2,305m)に、1991年に開局した郵便局。建物の中と外に丸形ポストがあり、建物内の赤いポストに投函すると、富士山が描かれた風景印を押してもらえます。外のポストに投函すると、通常の消印になるので注意。

バスでアクセスできるため、外国人を含む多くの観光客が訪れます。木製はがきや限定切手などのアイテムを数多く扱いますが、観光シーズンは非常ににぎわうため、人気商品は売り切れてしまうことも!

富士山頂郵便局よりも長期にわたり営業しています(1月中旬~3月中旬は休業、その前後の期間も富士スバルラインの休業や通行止めによって休業します)。窓口の営業時間は9時~17時。吉田ルートから登山するときには、立ち寄ってみましょう。

2.北アルプスで真冬も投函できるポスト〈新穂高ロープウェイ〉

西穂高口駅(新穂高ロープウェイ)屋上展望台のポスト

1年を通して集配しているポストのなかでは、日本最高地点の標高2,156mに設置されているポスト。北アルプスの新穂高ロープウェイの西穂高口駅にあり、「山びこポスト」と呼ばれています。

郵便局はありませんが、売店で木製のオリジナルハガキなどを扱っていて、切手の購入も可能。売店はロープウェイの運行時間に対応して、始発から終発まで営業しています。ただし、夏に増発される早朝の臨時便では売店が開いていないので注意しましょう。

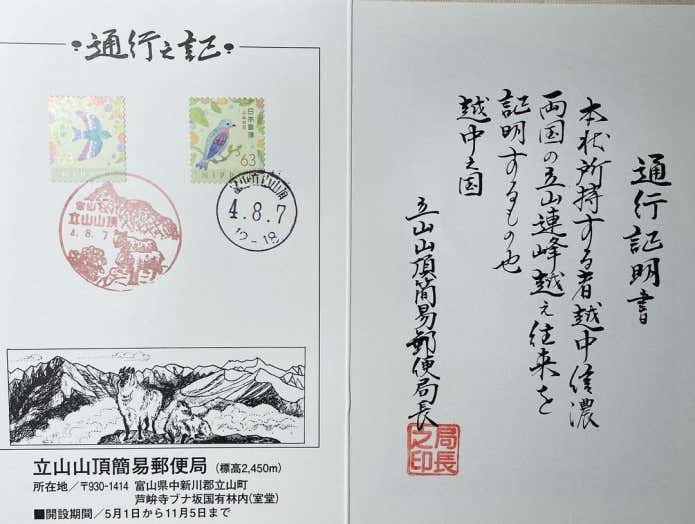

3.立山黒部アルペンルートにあるポスト〈立山室堂〉

立山山頂簡易郵便局とポスト

北アルプス北部の立山室堂の駅構内に、例年5月1日~11月5日に開設される期間限定の郵便局とポストがあります。窓口の営業時間は9時半~14時。期間中は無休。

ここでは窓口はもちろん、ポストに投函した郵便物にも、立山山頂やカモシカを模した日付入り風景印を押してもらえます!

4.人力で集配してくれるポスト〈白馬岳〉

白馬山頂簡易郵便局とポスト

北アルプス北部、白馬岳の山頂の山小屋に、7、8月限定で開設される郵便局とポストがあります。荒天時を除いて休みはなく、窓口の営業時間は5~21時。窓口はもちろん、ポストに投函した郵便物にも、白馬岳と杓子岳をイメージした風景印を押してもらえます!

白馬岳の山頂付近には2つ小屋がありますが、郵便局とポストがあるのは村営白馬岳頂上宿舎。ポストは白馬山荘のフロントにもあります。原則として期間中は毎日、地元ガイドさんたちがふもとの郵便局まで手紙を運んでくれています。

5.山小屋風の郵便局〈上高地〉

上高地郵便局と、周辺のポスト

上高地バスターミナルのそばに、4月27日~11月15日まで開設される期間限定の郵便局があります。夏のトップシーズンである7月15日~8月31日は無休で、それ以外の期間は水曜休み(祝休日を除く)。営業時間は9~17時。窓口で頼むと、大正池と穂高連峰をイメージした風景印を押してもらえます。

ポストは郵便局の前にあるほか、ビジターセンターや河童橋、周辺の宿泊施設にも設置されています。しかしポスト投函では風景印を押してもらえないので、風景印を頼むときは、郵便局へ!

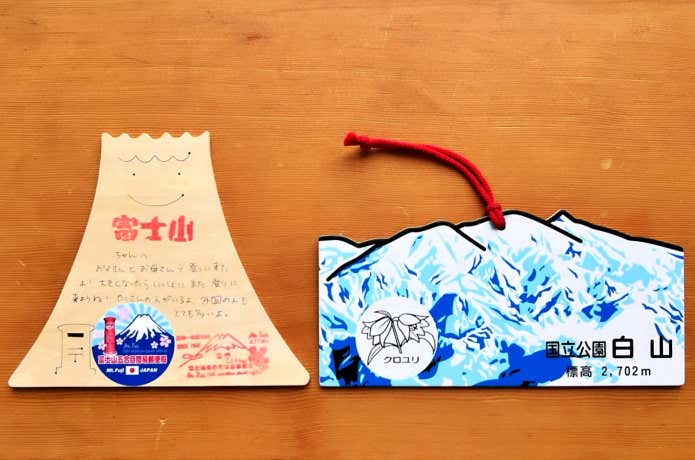

6.西日本エリアの高山のポスト〈白山室堂〉

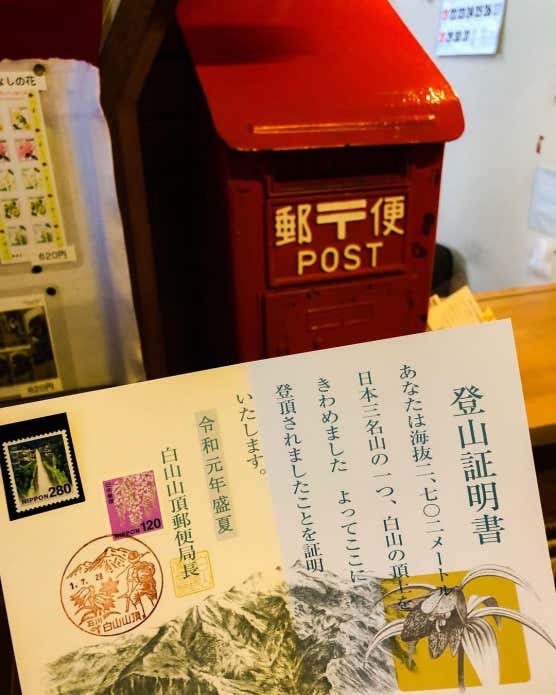

白山山頂郵便局とポスト

白山室堂ビジターセンター内に、7月15日~8月20日頃の期間限定で開設される郵便局とポストがあります。郵便局名には山頂とありますが、山頂からおよそ250m下った室堂平(標高2,450m)にあります。窓口の営業時間は10~18時。荒天を除き無休。日帰り登山でも利用しやすく、約40日の期間中に3,000人以上が利用するそうです!(全国郵便局長会HPより)

白馬岳と同様に人力で、荒天でない限り、毎日郵便物を山から下ろしてくれます。白山をイメージした切手や木製のオリジナルはがきなどが買えるほか、白山山頂郵便局長が認定する登山証明書も購入できます。クロユリなどが描かれた風景印にも対応しますが、窓口でお願いする必要があります。

7.独自ルールで風景印に応じるポスト〈尾瀬〉

群馬県と福島県にまたがって広がる尾瀬エリアには、山中に複数のポストがあります。今回は登山口も含め、登山者が利用しやすいポストを5つピックアップしました。

郵便局の管轄が異なるため、群馬県側と福島県側に分けて紹介します。

群馬県側の尾瀬のポストたち

群馬県側には2つのポストがあり、尾瀬ヶ原・山ノ鼻(尾瀬ロッジ)と、尾瀬沼の登山口となる大清水(大清水休憩所)にあります。

施設の営業期間に対応して運用される季節限定ポストで、山開きから閉山までの5月中旬~10月中旬に利用可能。担当する片品郵便局の局員さんが、休祝日も含めて毎日集荷に来てくれます。

鳩待峠(鳩待山荘)にも設置されていましたが、2023、2024年は建て替え工事のためポストの利用ができなくなる予定です。その後の存続は未定。

尾瀬ロッジのポスト

大清水休憩所のポスト

投函された郵便物は、平日であれば無条件で、集荷後に片品郵便局で風景印を押してもらえます!ミズバショウや尾瀬沼が描かれています。

土日祝日に回収された郵便物は、片品郵便局を中継して沼田の郵便局に送られるため、通常の消印となります。もし風景印を押してもらいたい場合は、付箋などで「風景印希望」と貼るなどして意思表示をすると、片品郵便局に留めて、営業日に押印してもらえます。

福島県側の尾瀬のポストたち

福島県側の登山道沿いには3つのポストがあり、燧ケ岳の登山口となる御池(山の駅・御池)、尾瀬沼(長蔵小屋)、尾瀬ヶ原の見晴(弥四郎小屋)にあります。

5月中旬~10月中旬の季節限定で利用可能。集荷は専任のスタッフが徒歩で、3つのポストを1泊2日かけて回ってくれています。そのため郵便物が回収されるのは1日おきで、時間帯や回収順は現地の事情で変わることもあるそうです。

山の駅・御池のポスト

長蔵小屋のポスト

桧枝岐村下田代 弥四郎小屋前のポスト

風景印にも対応しており、燧ケ岳やミズバショウなどが図案に取り込まれた檜枝岐郵便局のものを押してもらえます。ただし郵便物に付箋などで「風景印希望」と貼るなどして意思表示をすることが必須です。

付箋などがない場合は通常の消印となります。というのも、風景印に対応するには檜枝岐郵便局で一旦預かる必要があり、通常よりも配達に時間をかけてしまうからだそうです。

~檜枝岐郵便局のご担当者より~

付箋があれば必ず押印していますが、そうでなければ急いで送りたい郵便物かもしれないので、配達に回します。

こうした事情を知ってもらうため、檜枝岐郵便局では、局員さんが毎年ポストのある小屋に出かけて、小屋スタッフに登山者への周知を頼んでいるそうです。

8.石でできたポスト〈鋸山〉

鋸山山頂駅展望台 房州石ポスト

石切場として栄えた千葉県の鋸山(標高330m)の、鋸山ロープウェー山頂駅の展望台に、2012年に設置されためずらしいポストがあります。かつて鋸山から切り出されていた房州石を利用したポストで、見た目は石そのもの!

投函した郵便物はロープウェーで山麓の金谷郵便局に運ばれ、鋸山にゆかりのある風景印を押してもらえます。山頂の売店では切手とはがきも販売中です。

9.2020年に登場したポスト〈大和葛城山〉

葛城山頂のポスト

大阪府と奈良県の県境にある、標高959mの大和葛城山の山頂に、忽然と立つ赤い丸形ポスト。1年を通してこの山を楽しんでもらいたいという地元の願いがかなって、2020年に設置、運用開始されたものです。突然ポストが登場したことにビックリした登山者も多いのでは!?

郵便物は、山頂近くにある葛城高原ロッジによって集荷され、ロープウェイで運び下ろされます。さらに御所郵便局に運ばれ、葛城山ロープウェイや櫛羅(くじら)の滝などが描かれた風景印を押してもらえます!

ただし現地には、はがきや切手を売っている売店はありません。事前に準備するのをお忘れなく。

10.写真映えで名所となったポスト〈朝熊山〉

天空のポスト・朝熊山頂展望台のポスト

伊勢と鳥羽を結ぶ伊勢志摩スカイラインの最高地点、標高およそ555mの朝熊(あさま)山頂展望台の芝生広場にあるポスト。伊勢志摩地域でいちばん高い場所にあります。

山頂の売店ではポストカードや切手を販売しているので、持ち合わせがなくても投函できます! 風景印はありませんが伊勢の消印を押してもらえます。

11.登山者を歓迎する郵便局〈六甲山〉

六甲山郵便局とポスト

六甲山系の稜線上、標高800m近いところに、六甲山郵便局とポストがあります。郵便局は一般的なもので、窓口は平日のみ、9時~17時に開いています。

一風変わっているのは、登山シーズンになると利用者の約半数が登山者や観光客になること。外観には大きく「テラス、休憩所、トイレございます。どうぞお気軽にお立ち寄り下さいませ」とあり、中には野鳥など六甲山らしい写真が飾られています。

六甲山にはほかにも複数のポストがあり、六甲ケーブルの山上駅と、摩耶ロープウェーの山上にある星の駅にあるポストは注目!どちらの駅にもショップが併設され、自慢の夜景やケーブルカーなどが描かれたポストカード、切手が買え、その場で投函できます。

郵便局では風景印も押してもらえます。ポスト投函ではなく、六甲山郵便局の窓口で頼みましょう。

山のポストをどんどん活用してみよう

取材を進めるなかで、多くの山のポストが見つかり、工夫を知ることができました。興味のある山や、投函してみたいポストはありましたか?

「記念日に合わせて山から手紙を送りたい」「山の上のポストと一緒に写真を撮りたい」など、ポストがあるから登りに行くのも、立派な山登り。自分の大好きな山を家族や友人に知ってもらう手段として、山から手紙を届ける方法も素敵です。

運用中止になったポストや計画通りに設置できなかったポストもありました。スタッフの厚意で成り立っているサービスもあるかもしれません。郵便局やポストの利用を考慮した山行計画を立てるなどして、登山者も山のポストをどんどん活用してみませんか?

山から手紙を出すことが、YAMA HACK読者のあいだでブームになるかも!?