⑨桃太郎のルーツとされる伝説の地”鬼ノ城山”

標高:397m

総社市奥坂にある鬼ノ城山(きのじょうざん)は、397mのテーブル上の山です。吉備津彦命(きびつひこのみこと)がこの地を居城にしていた鬼を退治したという伝説が、桃太郎民話のルーツとも言われています。

■オススメの登山ルート

ビジターセンターに駐車して散策スタート。綺麗に整備された道を登っていくと、古代に建造された状態を復元した城門や、城壁や水門の遺跡が次々と現れます。歴史のロマンを随所に感じながらハイキングを楽しみましょう。また、眺望も素晴らしく岡山平野を一望し、さらに瀬戸内の島々まで見晴らすことができます。

鬼城山ビジターセンター(15分)→鬼城山(30分)→温羅遺跡(40分)→鬼城山ビジターセンター

【登山口】

鬼ノ城ビジターセンター

▼車の場合

山陽自動車道岡山JCT⇛岡山自動車道 高速岡山総社IC⇛国道180号線に入る⇛県道271号線に入り目的地へ向かう

<駐車場>

鬼ノ城ビジターセンター

⑩ピラミッドのような遺跡が見られる”熊山”

標高:507m

熊山(くまやま)は古くから霊峰として栄えた山で、山頂付近には熊山遺跡と呼ばれる仏教遺跡や樹齢1000年の天然杉があります。低山ながら、山頂からは瀬戸内海の島々や四国の山並みを望むことができる魅力的な山です。

■オススメの登山ルート

綺麗に整備された登山道を進むと、5合目を過ぎたあたりにカエル岩と呼ばれる大岩があります。山頂では熊山神社や遺跡だけでなく、展望台からの景色も楽しむのがオススメ。

熊山駅付近の駐車場(10分)→登山口(50分)→五合目展望台(50分)→熊山遺跡(30分)→五合目展望台(30分)→登山口(10分)→熊山駅付近の駐車場

【登山起点】

熊山駅周辺の無料駐車場

▼車の場合

山陽自動車道 和気IC⇛国道374号線⇛国道395号線⇛県道180号線に入り、熊山駅を目指す

<駐車場>

熊山駅周辺の無料駐車場

⑪人気のクライミングスポット”王子が岳”

標高:235m

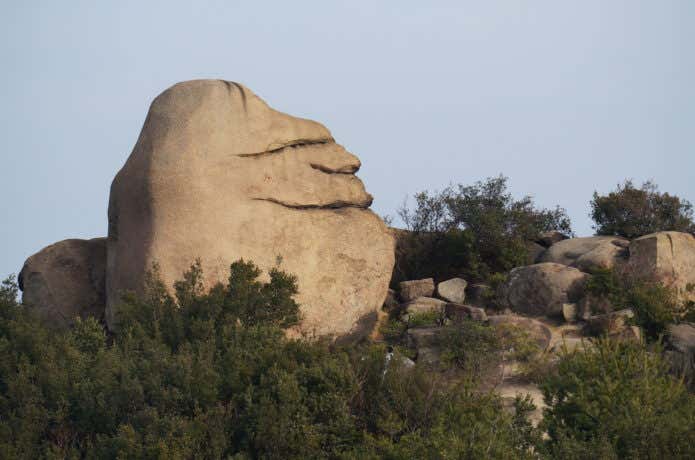

児島半島の南端に位置する王子が岳(おうじがたけ)は、巨岩や奇岩が向きだしたユニークな景観を持つ山です。「おじさん岩」「にこにこ岩」「ひつじ岩」名づけられた岩をめぐる遊歩道が整備されいます。ボルダリングやクラインミングが楽しめる場所としても人気です。

■オススメの登山ルート

瀬戸内海に隣接した王子が岳は、山の随所で瀬戸内海の島々や瀬戸大橋などのオーシャンビューを楽しむことができます。遊歩道はどこも綺麗に整備されており、しっかりとした登山の装備がなくても安心して歩けます。

渋川港登山道入口(80分)→新割山(50分)→渋川港登山道入口

【登山口】

渋川港無料駐車場に駐車

▼車の場合

山陽自動車道 水島IC⇛県道21号線⇛県道276号線⇛国道430号線を進み目的地を目指す

<駐車場>

渋川港無料駐車場に駐車

初心者が知っておきたい登山の服装について

登山に適した服装を選ぶことでより安全に登山を楽しむことができます。エリアによっては本格的な登山になるので、きちんと準備をしていきましょう。

Tシャツは乾きやすさが大切

登山は長い時間に渡り動いたり止まったりを繰り返すので、汗でシャツが濡れて体が冷えてしまう恐れがあります。快適に登山をするためにも、乾きやすい素材を用いたTシャツを選びましょう。

▼登山の服装に関して詳しくチェックしよう

登山パンツは動きやすいものを選ぼう

登山パンツに大切なのは動きやすいこと。丈夫さも大切ですがストレッチ性の高い生地を選ぶようにしましょう。

登山靴で快適に登山を楽しもう

登山靴では舗装されていない道を歩くことがほとんどなので、悪路でも滑りにくい靴が必要です。また、雨やぬかるみから浸水を防ぐ防水性を備えた靴を選びましょう。

レインウェアを持っていれば雨の日も安心

山の天候は変化しやすく急に雨が降ることもあります。雨に濡れて体が冷えないように、雨を防ぐレインウェアは必ず持っていきたいアイテムです。

意外と忘れがちなのが登山帽子

一般的に標高が1000m高くなると、紫外線量は10%アップすると言われています(*1)。帽子は紫外線から頭部を守ってくれる他、怪我の防止にもつながります。

魅力いっぱいの岡山の山に登ろう

県南と県北では大きく特徴のことなる岡山県の山々。ほとんどの山が日帰りで登ることが可能なので、ぜひ一度登ってみてください。

【登山時の注意点】

・登山にはしっかりとした装備と充分なトレーニングをしたうえで入山して下さい。(足首まである登山靴、厚手の靴下、雨具上下、防寒具、ヘッドランプ、帽子、ザック、速乾性の衣類、食料、水など。)

・登山路も複数あり分岐も多くあるので地図・コンパスも必携。

・もしものためにも登山届と山岳保険を忘れずに!

・紹介したコースは、登山経験や体力、天候などによって難易度が変わります。あくまでも参考とし、ご自身の体力に合わせた無理のない計画を立てて登山を楽しんで下さい。