アイキャッチ画像出典:PIXTA

楽しい登山が台なし……何とかしたい「ヒザの痛み」

出典:PIXTA

楽しい登山、でも、下りで段々ヒザが痛くなってつらい……。サポーターを使ったり、トレッキングポールを使ったり、いろいろ試してみても変わらず、「なんとか痛まずに登山を終えることはできないか……」と、ヒザの痛みに悩んでいる人が意外と多いようです。

そこで今回は、年間、何人もの登山者と共に山に登る登山ガイド・野中径隆(のなか みちたか)さんに監修いただき、ヒザの痛みの原因と対処方法を紹介します。

登山ガイド 野中 径隆

日本山岳ガイド協会・認定登山ガイド ステージ2

かながわ山岳ガイド協会所属

淑徳大学在学中に夏の集中授業で参加した「山岳活動」で南アルプスの甲斐駒ヶ岳・黒戸尾根ルートにテント泊登山をしたことがきっかけで山の魅力にハマる。

授業を担当していたガイドの戸高雅史に学びながら、単独登山を続け、30歳の時にNature Guide LISを立ち上げガイド活動を本格的に開始。

2020年「山の快適歩行術」、2022年「バテない登山技術」を山と溪谷社より出版。

好きな山域は北アルプスの黒部源流域。

最近ハマっているのは大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の影響で鎌倉・三浦エリアの古道や史跡をつないで歩く低山歩き。

疲れてヒザが痛くなるメカニズム

筋肉痛やハリと同時に現れるヒザ痛は、筋肉疲労の影響で痛みが出ています。

この疲労性のヒザ痛は登山者誰にでも起こり得るもので、登山者のヒザ痛の多くの割合を占めています。

そもそも、登山中、なぜヒザが痛くなるのでしょうか?

出典:PIXTA

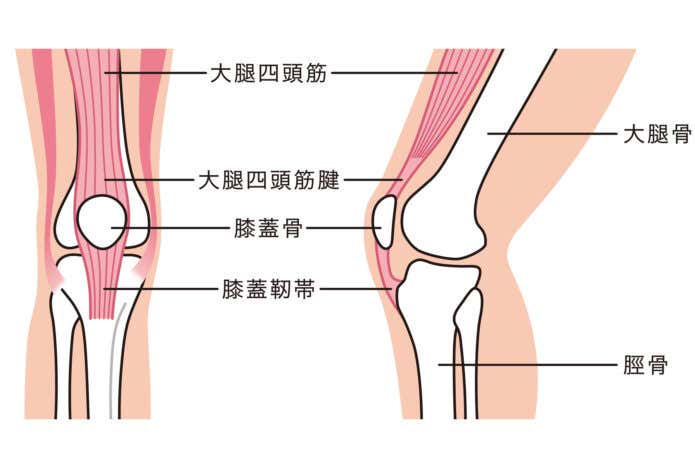

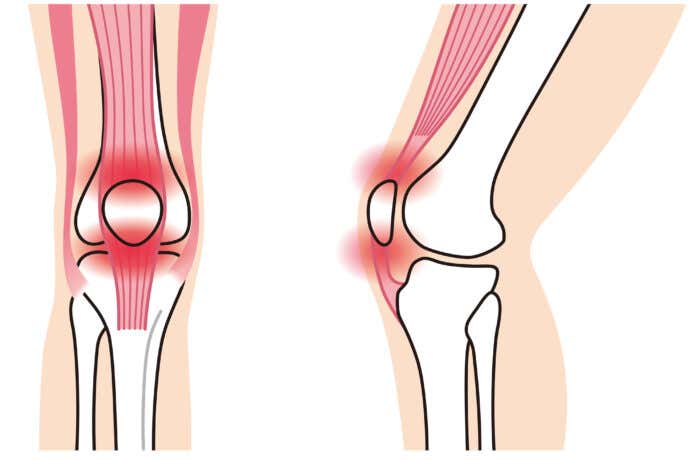

筋肉の中でも、太もも前部からヒザのお皿(膝蓋骨(しつがいこつ))前部を覆いヒザ下の膝蓋靭帯につながる、下半身で一番大きな大腿四頭筋は最も重要な筋肉。山を登り下りする場合、最も使う筋肉であり、疲れが一番溜まりやすいところです。

大腿四頭筋が疲れたり、過度に負担をかけると柔軟性がなくなり硬くなり、ヒザ周囲の筋肉や膝蓋靭帯が上に引っ張られて痛みが出てくる。これが”疲れてヒザが痛くなる”メカニズム。

出典:PIXTA

こうなるのは、「筋力不足」「歩き方」が原因であることがほとんどです。

なお、登山中や登山直後だけでなく、痛みが長引く場合は、主に関節内部(半月板、軟骨、靭帯)のトラブルの場合があります。このような時は整形外科を受診するようにしましょう。

疲れてヒザが痛くなるメカニズム まとめ

・大腿四頭筋の疲労がヒザ痛の引き金

・疲労原因の多くは「筋力不足」「歩き方」

・長引く場合は関節のトラブルの可能性。整形外科の受診をおすすめ

あなたのヒザの痛みは「筋力不足」?「歩き方」?

出典:PIXTA

では、あなたのヒザの痛みはは「筋力不足」なのか「歩き方」なのか?

実は日ごろの登山頻度で、ある程度は判断することができます。

たまにしか歩かない、または歩く間隔が空く人

出典:PIXTA

年に何回かしか登山しない人、長距離の歩行はしない人や、前回の登山から間隔が空く人は、登山に必要な筋肉が付いていない可能性が。まずは、登山で必要な基本的な筋肉を付けましょう。

「あまり登山してないけど、日頃筋トレしているから十分」と思っている人は意外と多いようですが、登山で必要な筋肉の持久力は筋トレで付けるのは困難です。したがって、「たまにしか歩かない人」とあまり変わらないと考えましょう。

月に2~3回登山している人

出典:PIXTA

月に2~3回以上登山している人の場合、登山するために必要な筋肉はすでに付いていると考えていいので、積極的なトレーニングは必要はありません。それでもヒザが痛くなるというのであれば、歩き方に問題がある可能性があります。

ヒザの痛みは「筋力不足」?「歩き方」? まとめ

・たまにしか歩かない、または歩く間隔があく人は筋力不足と判断

・筋トレだけでは登山で必要な持久力は付きにくいので筋力不足と判断

・月に2~3回登山している人は筋力は十分。歩き方の問題と判断

ヒザが痛くなる歩き方、2つのパターン

出典:PIXTA

登山で下山時にヒザが痛くなる歩き方の代表例としては、大きく2つのパターンがあります。

この2つのパターンについて、順番に解説していきます。

①着地の衝撃「ドスン着地」

②ヒザのねじれ|ニーインとニーアウト

※すぐに見たい人はパターン名をクリックしてください

着地の衝撃「ドスン着地」

下山時、前足に衝撃を与えて着地する、いわゆる「ドスン着地」を続けると、大きな衝撃を受け止めるために、大腿四頭筋を使ってブレーキをかけ続けることになります。そうすると大腿四頭筋の疲労が蓄積しヒザ痛に。これは容易に想像でき、だれでも避けようとするはずです。

しかし実際は「ドスン着地」で、脚やヒザに大きな負担を与えている人は意外に多いようです。

なぜ、こうなるのでしょうか?

①.前屈み姿勢

下山時は前に踏み出した脚に重心を移さず、後ろに残った支持脚に重心を残して下ることで着地衝撃の少ない歩行が可能です。特に段差の下りなど、段差の下に前足を延ばそうとした際に、上半身が屈んでしまうと上半身が倒れ込んだ影響で重心移動が起こり、衝撃の大きな着地になります。

胸を張り、顎を引いて頭が前方に倒れ過ぎないように足元を見る姿勢をキープすることが重要です。

②.段差で腰が引けてしまう

骨盤後傾(※1)の癖がある方や、足首の硬い方などは、段差を下る際に腰が引けてしまいがちです。

腰が引けるとその分、体がくの字に曲がることになり、前傾姿勢になった分だけ着地時に負担をかける歩き方になります。

また腰が引けると“かかと”着地になりやすく、かかと着地では歩行スピードを抑制出来ないため、足裏全体が接地した際に大きく踏ん張ることになり、大腿四頭筋への負担が大きくなります。

※1 骨盤後傾……骨盤がうしろに傾いて腰が丸くなってしまった状態

③.着地時にヒザを曲げて衝撃を緩和している

下りの段差を着地する際に、着地衝撃を緩和しようと、ヒザを曲げてクッションの役割を果たす歩き方、ヒザ関節を多用する着地方法です。

「特別大きな段差だけ」、など、このような着地を限定的に行う分には問題ありませんが、階段が連続する箇所で終始このヒザでクッションを効かせる下山をしていると、ヒザ関節の動きをコントロールしている大腿四頭筋に大きな負担をかけることになります。

このような歩き方は上半身に伝わる衝撃は少ないですが、ヒザから下への衝撃は和らげることができず、ヒザ痛を誘発します。また、これを続けると、筋力低下を招き、余計に踏ん張りがきかなくなり、ますます「ドスン」着地するようになります。

④.トレッキングポールを前に突いている

下山時の一般的なトレッキングポールの使い方は、「ポールを長くして、一段下を突いて腕の力で支えて下る」というものです。しかし、この時に一段下にポールを突こうと腕が前に出るため、腰が引けて前かがみの姿勢を誘発してしまう傾向があります。

このことで、前出の①や②で説明した状態が起こります。ポールを前方に突こうとすることで重心移動が起こりやすい姿勢を招き、結果的に着地衝撃の大きい歩き方になっている場合があるのです。

【解決方法】常に重心の位置を意識する

登山時は、前に踏み出した足に重心を乗せて、自分の体よりも谷側(下)にある足よりも山側(上)にある足を使うことで、効率よく移動できます。これにより、登山時の筋肉のオーバーワークを防ぎ、結果的に下山時に使う筋力を維持できることになります。

下山時は、後ろに残った足に重心をとどめて、自分の体よりも谷側(下)にある足よりも山側(上)にある足にしっかり体重を乗せ、足首をつかってしゃがむことで「ドスン」と着地しなくなります。

登りも下りも山側の足に上手に体重を乗せることで、ヒザの負担を減らし、膝痛を防ぐだけでなく体力の消耗を防ぐことができます。

「ドスン」着地の原因と解決方法 まとめ

原因①.前屈み姿勢になり、重心が前足に過度に移動してしまう

原因②.段差で腰が引けて、前傾姿勢や“かかと”着地になり、前足を過度に踏ん張り負担に

原因③.ヒザ曲げ着地で衝撃緩和すると、大腿四頭筋の負担が増し踏ん張ってさらに負担に

原因④.下山時トレッキングポールで前を付く姿勢をとると前屈みになり①や②の原因に

【解決方法】

登山時は谷側の足で蹴る力より、山側の足で立ち上がる力を多用することで、効率よく歩行できるため、オーバーワークを防ぐ。

下山時は谷側の足で着地衝撃を吸収しようとするのではなく、山側の足に重心を乗せてしゃがみこむことで、ソフトに着地する。

ヒザのねじれ|ニーインとニーアウト

足を踏み込んだ時のヒザのねじれが、ヒザ痛を誘発することもあります。

①.ニーイン|ヒザが内側にズレる

歩行時にヒザを曲げた時に、ヒザが内側に入る状態。ガニ股歩きのクセがある人、X脚の人はこの歩き方になる傾向です。

②.ニーアウト|ヒザが外側にズレる

ニーインとは反対に、ヒザが外側に出る状態。内股歩きのクセがある人、O脚の人はこの歩き方になる傾向です。

【解決方法】常につま先をまっすぐ前に向けるクセを

ヒザを曲げるときにつま先がまっすぐに前に向くように意識して歩きましょう。これによりヒザがねじれることが原因のヒザ痛が発生はしなくなります。

ヒザのねじれ原因と解決方法 まとめ

原因①.X脚の人はヒザが内側に入る“ニーイン”になりやすい。

原因②.O脚の人はヒザが外側に入る“ニーアウト”になりやすい。

【解決方法】

ヒザを曲げるときまっすぐ前を向くように意識し、ヒザがねじれないようにする。

アイテムでヒザ痛はカバーできる?

出典:PIXTA

ここまでで、トレーニングや歩き方が大切なのはよくわかってもらえたと思います。でも、一朝一夕には改善できないもの。

そこで気になるのが“ヒザ痛予防アイテム”。効果がある代表的なアイテムと注意点を紹介します。

トレッキングポール

登山時は、前への推進力サポートによる筋肉のオーバーワークを抑止できます。

下山時は「ドスン」着地予防に効果。ただし、前に付くと前傾姿勢になりがちなので、支持脚の横を支えるイメージで、支持脚の重心を下に下げるときのサポートとして使用します。左右のバランスをとるために、2本で使うことも大切です。

▼トレッキングポールの例

ブラックダイヤモンド トレイル

| サイズ | 100~140cm(収納時64cm) |

|---|---|

| 重量 | 486g(1ペア) |

| 素材 | 全段アルミシャフト |

ブラックダイヤモンドの定番「トレイルシリーズ」の中で最もスタンダードなモデル

▼おすすめのトレッキングポールをもっと見たい方はこちらの記事をチェック

インソール

足の裏のアーチを支える機能性インソールであれば、体重が足の一部に集中しにくくなったり、足首が傾きにくくなったりするなど、ヒザへの負担が少なくなるので、ヒザ痛予防が期待できます。

ただし、X脚やO脚などの場合や、すでに整形外科を受診している人は、医師に相談して使用するようにしましょう。

▼インソールの例

SIDAS マックスプロテクト・ウォーク

| サイズ | 【SS(XS)サイズ】22.0~23.0cm 【Sサイズ】23.5~24.5cm 【Mサイズ】25.0~26.5cm 【Lサイズ】27.0~28.0cm 【LL(XL)サイズ】28.5~29.5 |

|---|---|

| インソールの厚さ | 4mm |

日常生活の快適さを向上するよう設計されたフレックスサポート付きクッションインソール。

▼おすすめのインソールについてもっと見たい方はこちらの記事をチェック

ヒザサポーター

関節の動きを助けたり、無理な動きを防ぐことから、ヒザへの負担を軽減する効果が期待できます。

一方、頼りすぎると筋力低下を招く恐れがありますので、必要な時以外は外すなど、製品毎の取扱説明書に従うようにしてください。

▼サポーターの例

ザムスト EK-1 1 (ヒザ用サポーター 左右兼用)

| サイズ | S・M・L・LL |

|---|---|

| 重量 | (S)112g、(M)/112g、(L)114g、(LL)115g |

| 素材 | ナイロン、ポリウレタン、その他(繊維外) |

▼おすすめのサポーターについてもっと見たい知りたい方はこちらの記事をチェック

ヒザ痛対策アイテム まとめ

【トレッキングポール】

登山時のオーバーワーク防止に効果的。ただし、下山時は前傾姿勢にならないよう注意

【インソール】

足の裏のアーチを支える機能性インソールであればヒザへの負担軽減に貢献。ただし、すでに整形外科受診中であれば医師に相談を

【ヒザサポーター】

ヒザへの負担を軽減する効果あり。ただし、頼りすぎると筋力低下を招く恐れがある

正しくヒザ痛対策をして山歩きを楽しもう

出典:PIXTA

「登山中、またヒザが痛くなるんじゃ……」と考え出すと憂鬱になるもの。これから長く登山を楽しみたいならなおさら。今回、登山ガイドの野中径隆さん監修のもと、ヒザが痛くなる原因を歩き方を中心に紹介しました。ぜひ、参考にして、ヒザが痛くならない山歩きを楽しみましょう。

▼こちらの記事もおすすめ