アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

雲取山の魅力

東京都最高峰の日本百名山

東京都最高峰の雲取山は、都内唯一の日本百名山、同じく都内唯一の2000m峰でもあり東京都の最西端に位置しています。山頂付近は東京都奥多摩町・埼玉県秩父市・山梨県丹波山村にまたがっており、山梨百名山にも選定されている山です。

広々とした山頂や周辺の稜線からは富士山はもちろん、南アルプスや奥秩父の山並までを一望することができる展望峰でもあります。

東京都の水源林でもある森は植生も豊かで、春はまぶしい新緑やツツジなどの花々、秋は色鮮やかな紅葉を楽しむことが可能です。山頂直下にある雲取山荘と中腹にある七ツ石小屋が通年営業していることから、年間を通して多くの登山者が訪れます。

日帰りで行くのはコースタイムが長く難しい

SNSなどの山行記録では雲取山に日帰りで登頂しているものも多く見かけますが、実際にはどのコースも往復10時間ほどかかります。

疲労による行動不能や、先を急ぐことで注意力を欠いての滑落などの山岳遭難も多発しており、登山初心者や体力に自信のない人にとっては日帰りでは難しい山です。

体力やスピードによほどの自信と実績がある健脚者以外の登山者は、必ず1泊2日の余裕を持ったスケジュールで登山計画を立てましょう。

▼雲取山についてもっと知りたい方はこちら

雲取山 鴨沢登山口までのアクセス情報

公共交通機関利用の場合

公共交通機関利用の玄関口は、 JR青梅線の終点・奥多摩駅です。駅前のトイレはピカピカに清掃されており、快適な旅立ちを後押ししてくれます。

駅前からは西東京・京王バスの「鴨沢西行」か「丹波山村役場行」に乗車、約34分で到着する鴨沢バス停で下車します。

西東京・京王バス|奥多摩駅 時刻表

クルマ利用の場合

クルマ利用の場合は、鴨沢バス停から徒歩30分ほどの丹波山村村営駐車場までアクセス可能です。

*経路1:中央自動車道「上野原」ICー県道35号/県道520号ー国道20号ー県道33号ー県道18号ー国道139号ー国道411号ー丹波山村村営駐車場

*経路2:中央自動車道「大月」ICー国道20号ー県道512号ー国道139号ー県道505号ー国道139号ー丹波山村村営駐車場

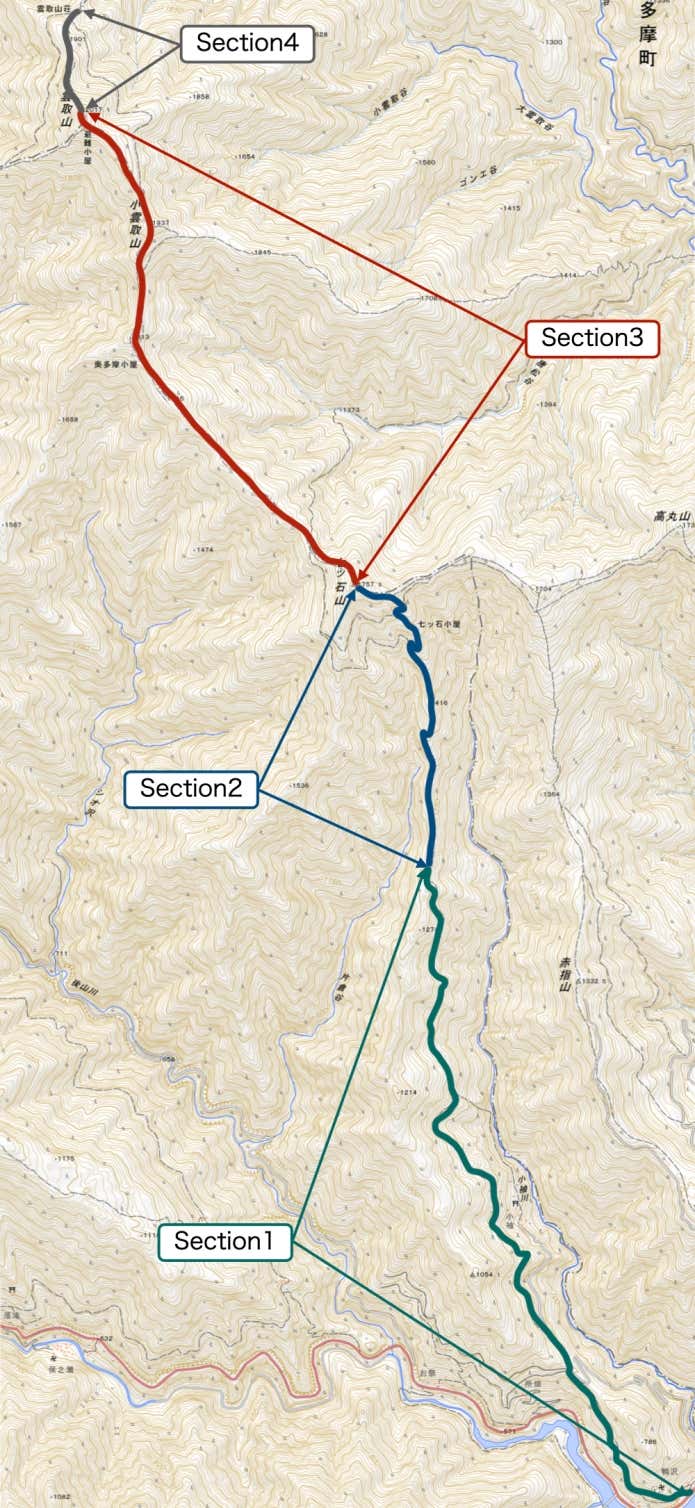

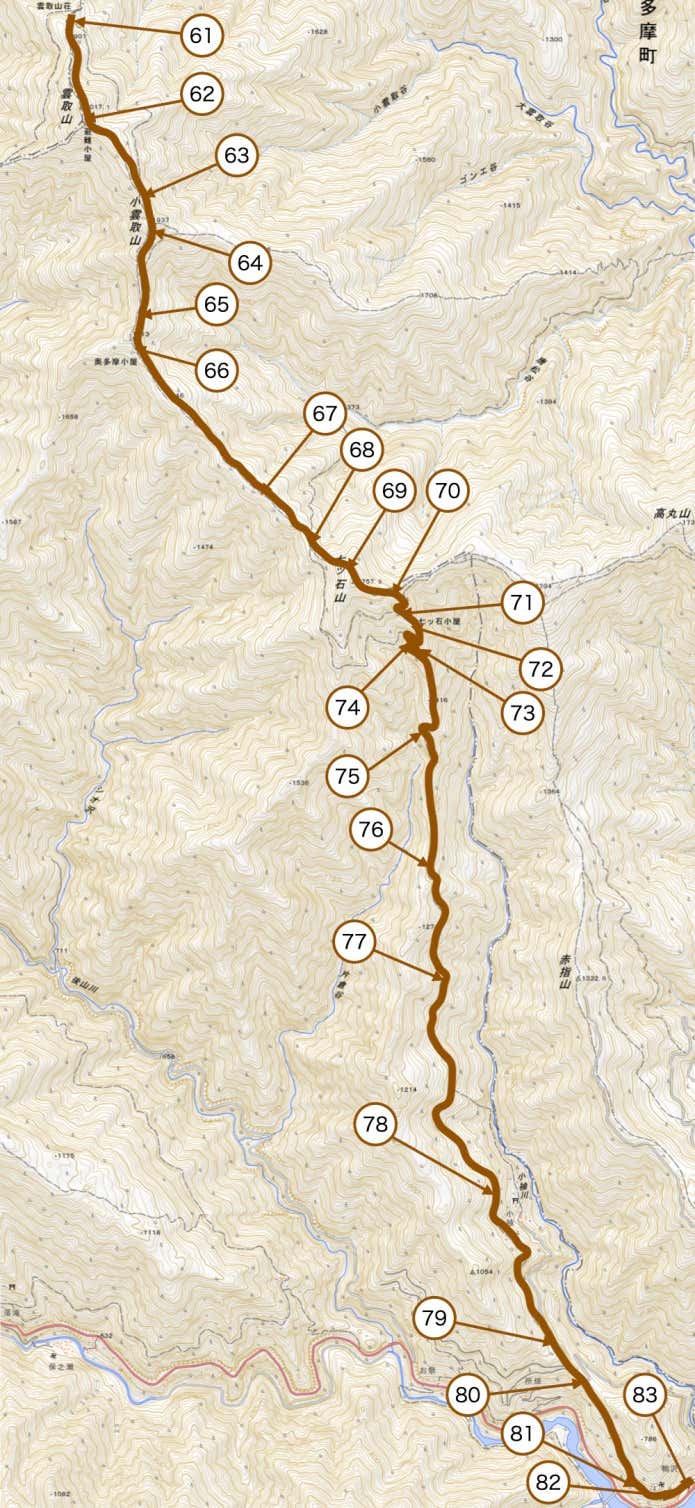

登山ルートの概要

最高点の標高: 1997 m

最低点の標高: 560 m

累積標高(上り): 2011 m

累積標高(下り): -2011 m

- 【体力レベル】★★★★☆

- 1泊2日

- コースタイム:10時間32分

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

このコースは、鴨沢バス停から七ツ石小屋経由で七ッ石山・小雲取山を越えて雲取山をめざします。山頂から少し下った雲取山荘に宿泊し、復路も同じコースを下山します。

ルート詳細ガイド

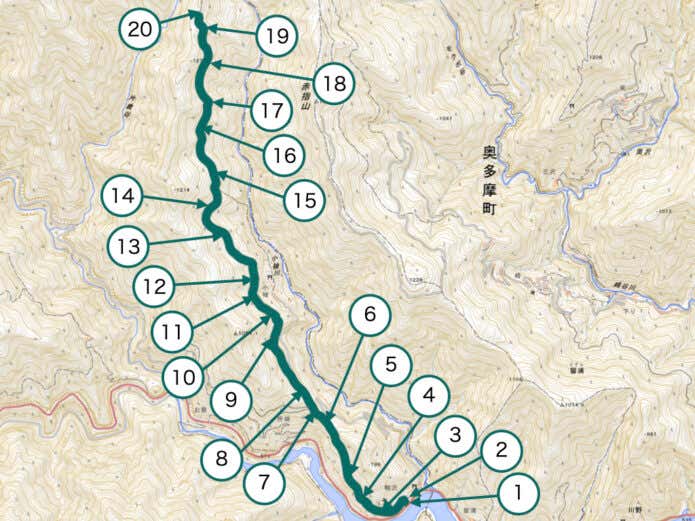

Section1:鴨沢〜堂所(2時間15分)

このセクションは最初は舗装された車道歩きです。途中で車道と分かれ登山道を進みますが、駐車場のある小袖乗越で再び合流。少しだけ車道を進むと、雲取山への登山道入口です。

堂所までは登り尾根と呼ばれる稜線の東側中腹をトラバース(横断)するように登っていきます。

スタート地点の鴨沢バス停。東屋とベンチがあり、隣にはきれいなトイレも設置されています。

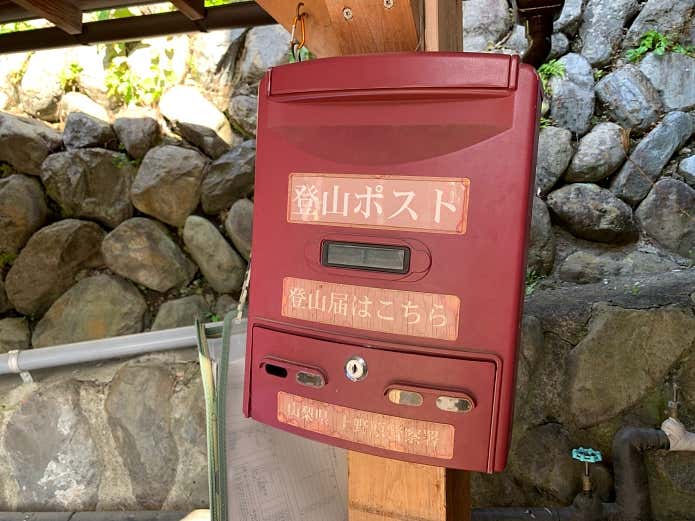

バス停には登山ポストも設置されています。事前に提出や電子申請していない場合は、こちらに投函しましょう。

バス停横の階段を登り舗装路を右に登っていくと「↖︎雲取山」の看板にしたがって、鋭角な曲がり角を左手へ進みます。

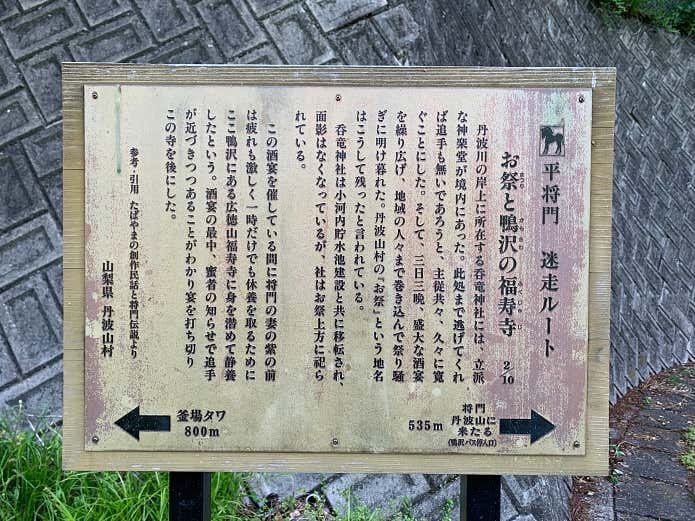

曲がり角にはこんな看板が。このコースは平安時代の豪族・平将門が、朝廷に反旗をひるがえす賊軍とされて関東各地を逃走する際に通った道でもあるのです。七ッ石山先のブナ坂まで、10の看板が設置されています。

しばらくは道幅の狭い林道を登っていきます。丹波山村村営駐車場を利用するクルマも通行するので、注意しましょう。

しばらく登ると、林道と分かれて左手に登山道の入口が見えてきます。

登山道入口にも平将門迷走ルートの看板が設置されています。

登山道は上ノ山という標高800mほどの山の西側をトラバースするように、樹林帯の中を登っていきます。

舗装された林道と合流した場所が小袖乗越、右手を振り返ると丹波山村村営駐車場が広がっています。

丹波山村村営駐車場にもきれいなトイレがあり、ここから登山を開始するクルマ利用の人向けの登山ポストも設置されています。整備協力金箱もあるので、協力をお願いします。

小袖乗越からしばらくは、舗装された林道を進みます。途中には平将門迷走ルート3・釜場タワの看板があります。

いよいよ本格的な登山道の入口です。林道と分かれ、左手の斜面を登っていきます。

堂所までは、このような樹林帯の中のトラバース道が続きます。

斜面の上に廃屋が見えてきます。その先には樹林が切り開かれた畑の跡もあり、人々の生活圏であったことがわかります。

随所にこのような道標が設置されており、わかりやすい登山道です。

小さな石祠がある場所が小袖、平将門迷走ルート4・小袖の看板も設置されています。

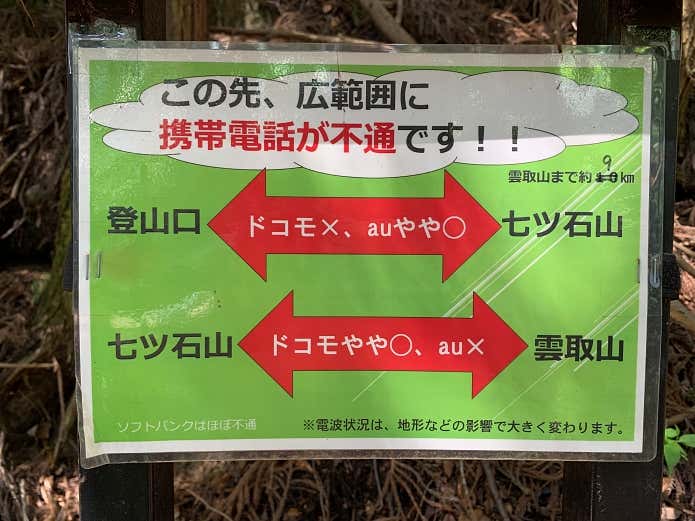

このルート上の携帯電話通話可能状況はご覧の通り。圏外エリアからは救助要請ができないのはもちろん、GPSアプリでの位置情報共有も行われません。しっかりとした登山計画と装備が重要な理由は、ここにもあります。

堂所まではひたすらこのようなトラバース道が続きます。ゆるやかな登りなのでペースを上げがちですが、次のセクションからは急登もあるので、あせらず進みましょう。

こんなところにも石垣が。やはり住居の跡と推測され、山と人との関わりを感じる風景です。

ところどころ、このように登山道に木の根が露出している場所があります。転倒には注意しましょう。

登山道の周囲は、杉などの針葉樹林とブナ・クヌギなどの広葉樹林が交互に現れます。堂所に近づくにつれて、植生は広葉樹林がメインに変わっていきます。

平将門たちがお茶を飲んで休憩したという茶煮場。現在でも休憩に好適な広場になっています。

登山道の周囲に大きな岩が目立つようになってくると風呂岩です。平将門たちが入浴した痕跡を追手にさとられないよう壊した風呂が、岩に化身したという伝説が残る場所です。

このあたりから、樹間にこれからめざす石尾根が見えてきます。

稜線と合流したら堂所です。鴨沢から標高差約700mを登ってきたことになります。

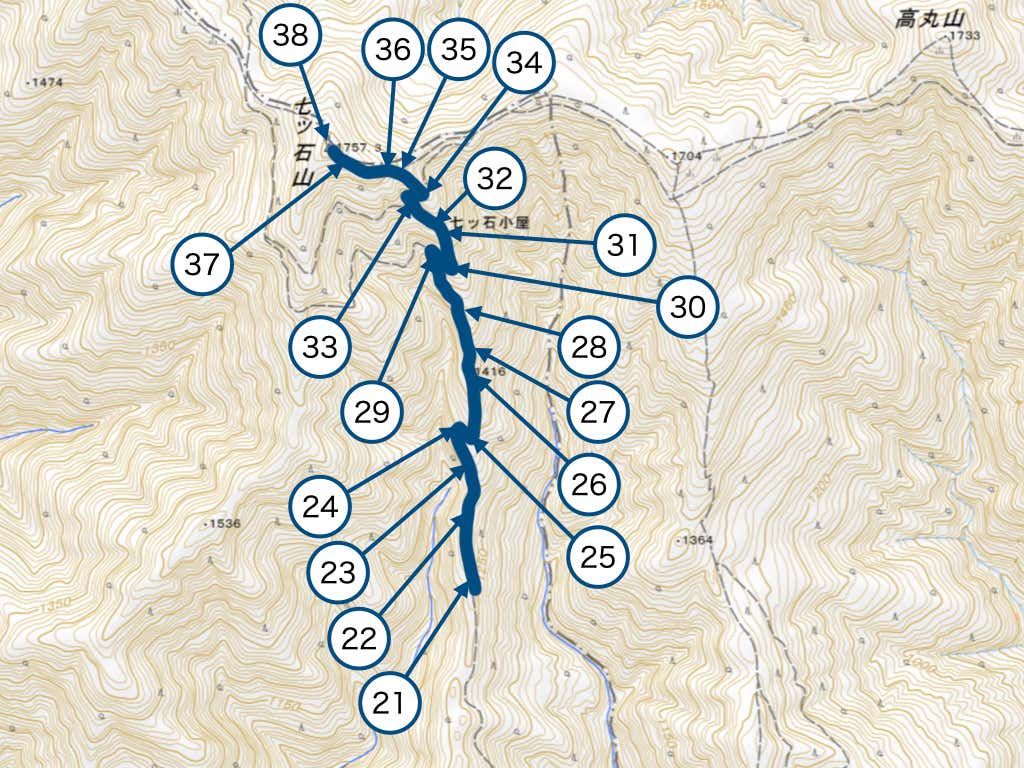

Section2:堂所〜七ッ石山(1時間42分)

このセクションでは、まず七ツ石小屋をめざします。ここからはやや急な登りとなり、雲取山へ続く石尾根の稜線に出れば、ひと登りで七ッ石山に到着です。

稜線と合流して200mほどゆるやかな尾根を登ると、平将門迷走ルート7・堂所の看板がある広場に到着。ここも休憩に最適です。

平将門迷走ルート8・紫久保の看板を過ぎると、登山道は稜線の東側をトラバースするように進んでいきます。

やがて登山道は、稜線の西側をトラバースするように変わります。

富士見ターンと呼ばれるヘアピンカーブを右に曲がります。

その名の通り、樹間からは富士山を眺望することができます。

少し登り返して、次のヘアピンカーブを左に曲がります。

地形図やGPSアプリに・1416と記されている稜線の直下を、トラバース気味に登っていきます。

巨岩が連なるマムシ岩に到着です。この周辺も広場になっており休憩に好適です。

ふたたび稜線の西側をトラバース気味に登っていきます。この付近からも富士山を眺望することができます。

七ツ石小屋下分岐に着いたら、右手に進みます。ちなみに左手に進むと七ッ石山に登らない巻道で、ブナ坂へと合流します。

分岐からゆるやかに登り返すと、地図にはないマムシ岩からの直登コースが合流します。

七ツ石小屋の直下は、やや急なジグザグの登りとなります。

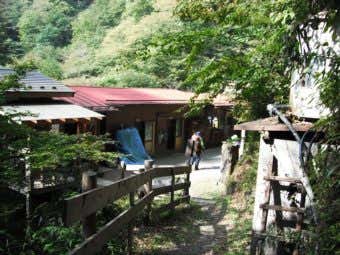

七ツ石小屋に到着です。通年営業で「山の相談所」も開設しているので、ルートや行動時間などを気軽に相談できます。

宿泊やテント泊もできる七ツ石小屋では、軽食やドリンクメニューも充実。水場もあり無料で補給することができます。

水質保全に配慮したバイオ式トイレは、協力金を支払って利用してください。この先は雲取山頂までトイレはありません。

小屋裏手のベンチがある広場からは、さえぎるもののない富士山の絶景を望むことができます。

水場がある七ツ石小屋上分岐を右手に進みます。こちらも左手に進むと七ッ石山に登らない巻道で、ブナ坂へと合流します。

鷹ノ巣山へと向かう巻道との分岐。ここは左手に進み、やや急な尾根を登っていきます。

いよいよ雲取山へと続く石尾根と合流、尾根に出たら左へと進みます。

明るい雰囲気の石尾根をゆるやかに登っていきます。

巨大な岩が背後にそびえる七ッ石神社。近くには平将門迷走ルート9・七ッ石神社と七ッ石山の看板も設置されています。

いよいよ雲取山と同じデザインの山名標識と三角点が設置された七ッ石山山頂です。

七ッ石山山頂からは、めざす雲取山へと続く稜線を一望することができます。

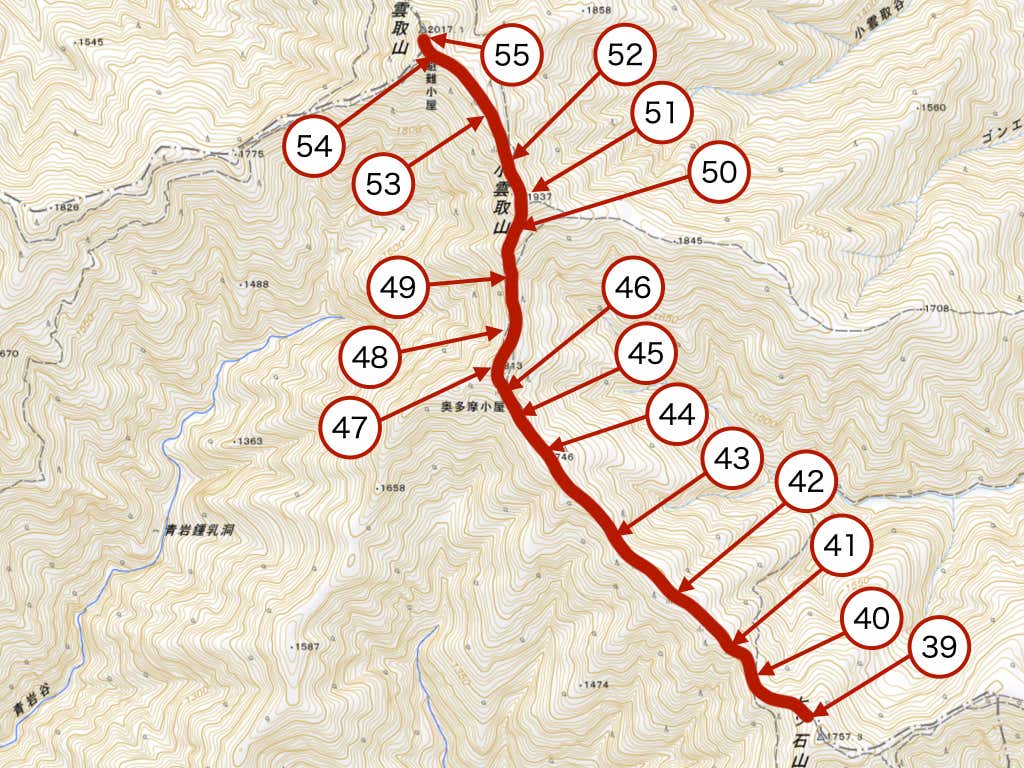

Section3:七ッ石山〜雲取山(1時間48分)

このセクションは、石尾根に点在するピークのアップダウンが続きます。山頂を経由しない巻道もありますが、今回はすべての山頂に登って雲取山をめざします。

七ッ石山からは、ザレ場をジグザグに下っていきます。

下りきった場所がブナ坂(ブナダワ)、七ッ石山の巻道とバリエーションルートである唐松谷林道が合流します。平将門迷走ルート10・大血川の悲劇とエピローグの看板が立っています。

石尾根は山火事の延焼を止める防火帯として稜線上の樹木が伐採されており、見晴らしのよい道です。登山道沿いのカラマツは大正時代末期から昭和時代初期に植林されたもので、秋には金色に色づきます。

石尾根のシンボルとして人気のダンシングツリー。なぜこのような幹や枝の形になったのか、不思議ですね。

地形図やGPSアプリに・1746と記載されているピークへ、ゆるやかに登り返します。

登り切ると大きな広場が。ここは東京消防庁・雲取山ヘリポートになっており、緊急時に使用されます。

ヘリポートから下ると奥多摩小屋跡です。2019年3月末で閉鎖になり、今は建物も残っていません。

地形図やGPSアプリに・1813と記載されているピーク(ヨモギノ頭)と巻道の分岐です。今回は左側の稜線沿いに登り返します。

標高差50mほどのザレ場の急斜面を登り返すと、ヨモギノ頭の山頂です。振り返ると、正面に富士山を望むことができます。

ヨモギノ頭から笹原の中を下ると、巻道と合流します。

野陣(のじん)尾根を日原林道へと下る富田新道との分岐、こちらも左側の稜線沿いに登り返します。

小雲取山への登りは、雲取山への登りよりもハードです。標高差100mほどを、一気に登り返します。

小雲取山の山頂です。山名標識は、道標裏手の小高い森の樹木にひっそりと掛けられています。

雲取山に登らずに雲取山荘へ直行する巻道の分岐、こちらも左側の稜線沿いに登り返します。

いよいよ雲取山が近づきます。ゆるやかに登り返していくと、雲取山頂避難小屋の赤い屋根が見えてきます。

雲取山頂避難小屋に到着、ここで登りはほぼ終了です。

広々として清潔感ある避難小屋の内部。万が一の時に安心ですね。

避難小屋の右手にはトイレが設置されています。

雲取山頂避難小屋の上で、三条の湯からの登山道が合流します。

この場所には、山梨県の山頂標識が設置されています。

雲取山頂避難小屋を右下に見ながら少し進むと、いよいよ山頂に到着です。

展望案内板が設置された山頂からは、富士山をはじめとする大パノラマが広がります。

雲取山の山頂には複数の三角点が設置されています。ひとつが2017.1mを示す一等三角点・雲取山。その傍らに1886年に設置された原三角点とその記念碑があります。

Section4:雲取山〜雲取山荘(20分)

このセクションは山頂から埼玉県側へ下り、雲取山荘に向かいます。あたりは苔むした原生林に変わり、植生の変化に驚くでしょう。

山頂からすぐにやや急な下りとなります。眼下には埼玉県側の登山口である三峯神社や、そこから連なる白岩山などの展望が広がります。

ロープで仕切られた原生林の中を下っていきます。木の根や林床は苔むしており、幻想的な森の風景が広がります。

小さなピークを、笹原の中を通って登り返します。

さらに下っていくと、雲取山の巻道と合流します。

階段を下ると、雲取山荘に到着です。

ここからは、雲取山荘の施設や周辺を紹介します。

雲取山荘の前にはベンチ・テーブルが設置されており、これを挟んで山荘の反対側に水場があります。

トイレは山荘の建物内にはなく、向側の別棟となります。夜間に利用する際はヘッドランプがあると安心です。

トイレは登山靴やサンダルを脱いで専用のスリッパに履き替えて利用します。標高1830m、東京で一番高いところにある水洗トイレですが、とてもきれいに保たれています。

雲取山荘から雲取山方面に登り返した場所には、小さな祠や雲取山荘の初代管理人を務めた富田治三郎氏のレリーフがあります。

山荘に入ったら受付を済ませ、登山靴を下足袋に入れて館内はスリッパで移動します。受付には売店が併設されており、アルコール・軽食・お土産などを販売しています。

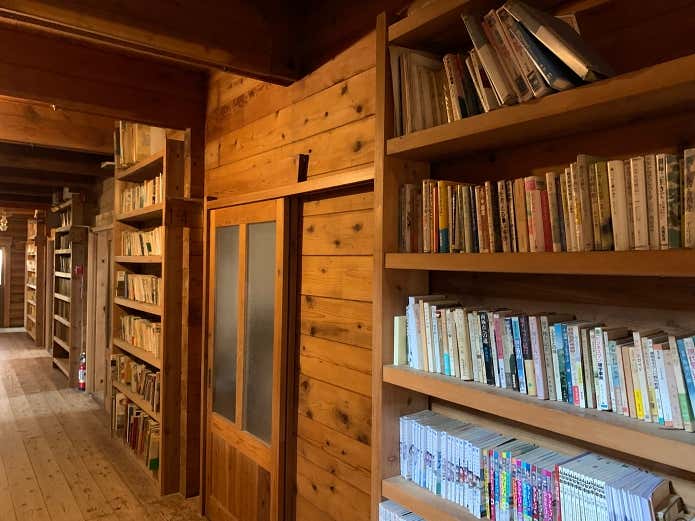

山荘は2階建てになっており、1階の廊下には奥の方まで所狭しと本棚が並んでいます。

客室は1階と2階の両方にあり、相部屋には写真のように間仕切りが設置されています。1人で宿泊する場合は相部屋利用となります。

3名以上で宿泊する場合は、こちらの個室利用になります。2名で宿泊する場合は、予約時に相部屋希望か個室希望かを伝えます。

お待ちかねの夕食。ご飯はお代わり自由です。食堂は建物西側に面しており、窓からは夕日を望むことができます。

奥秩父の山並をシルエットにした美しい夕焼け。夜になったら玄関を出て山荘東側を見てみましょう。東京方面のきらめく夜景が広がっていますよ。

翌朝、夜景が見えたのと同じ東方向からは日の出を観賞することができます。

朝食時に食堂に水筒を持参すれば、お湯をもらうことができます。

Section5:雲取山荘〜鴨沢(4時間27分)

2日目は往路を引き返します。ここでは分岐や景観に特徴のある場所に絞って、ポイントを紹介します。

雲取山荘を出発すると、すぐに雲取山の巻道分岐です。山頂からの景色は前日に十分堪能したという場合は巻道を利用しても良いですが、今回は山頂に登り返します。

雲取山頂を過ぎたら、雲取山頂避難小屋の左側に続く登山道を下っていきます。

雲取山の巻道と合流して、小雲取山へゆるやかに登り返します。

小雲取山の山頂です。「石尾根縦走路」の道標にしたがって、正面に下ります。

ヨモギノ頭の巻道分岐、今回はヨモギノ頭に登り返します。

ヨモギノ頭からの下りはザレ場の急斜面となります。浮石に乗らないよう、注意しましょう。

奥多摩小屋跡やヘリポートを過ぎて、ダンシングツリーまで戻ってきました。奥にそびえているのは七ッ石山です。

ブナ坂(ブナダワ)に到着です。右手には七ッ石山の巻道がありますが、今回は七ッ石山へ登り返します。

七ッ石山へはやや急なジグザグのザレ場を登り返します。山頂近くで振り返れば、雲取山が見送ってくれます。

七ッ石山から下り、この場所で石尾根とはお別れです。右手の尾根を下り、七ツ石小屋をめざします。

七ツ石小屋上分岐で巻道と合流します。橋は渡らずに、左へ下ります。

七ツ石小屋まで戻ってきました。休憩してトイレを済ませたり、グッズなどお土産を購入してもよいでしょう。

直進するとマムシ岩にまっすぐ下れますが、ヘアピンカーブを右に曲がって往路と同じ道を下ります。

七ツ石小屋下分岐で巻道と合流します。こちらも左へ下ります。

富士見ターンまで下ってきました。左に曲がり、トラバース気味に尾根を下っていきます。

堂所で尾根とはお別れ、斜面東側のトラバース道を下っていきます。斜面の中腹に道を切りひらいたトラバースは、常に谷側(この場合は左側)への滑落の危険性があります。疲労もたまり始めているタイミングなので、慎重に歩みを進めてください。

茶煮場まで下ってきました。奥の広場で休憩して、靴ひものゆるみなどを確認するのもおすすめです。

往路でも通った小さな祠が見えてくれば、小袖に到着。登山口まであと少し、気をゆるめずに下りましょう。

登山口まで下ったら、しばらく舗装された林道を進みます。

丹波山村村営駐車場がある小袖乗越。左奥に続く登山道を下っていきます。

小袖乗越からの林道と合流、ここからは全て舗装路歩きとなります。

眼下に奥多摩湖の水面が見えてくれば、ゴールは目前です。

鴨沢バス停に下山、お疲れ様でした!

テント泊で行きたい場合は?

テント泊の場合は、テント場情報を確認して自分にあった山行計画を

今回宿泊した雲取山荘でもテント泊が可能です。ただしテント場が稜線上の細長いスペースのため、到着が遅くなるとトイレや水場から遠い場所にテントを設営せざるを得ません。

とはいえテント泊装備を背負っての行動は、今回紹介したコースタイム以上の時間がかかることもあります。

無理にこのコースと同じ計画を立てず、例えば雲取山の山懐にある三条の湯など他のテント場の利用も視野に入れて、自分に合った山行計画を立てることがおすすめです。

▼三条の湯のテント泊情報はこちら

雲取山の地図と天気をチェック

雲取山への山行計画を立てるにあたり、地図を用意して自分が登るルートのアップダウンやコースタイムを調べておきましょう。標高2000mを超える山でもあり、登山前には天気のチェックも必須です。

雲取山のふもと(丹波山村)の10日間天気

| 日付 | 02月27日 (金) |

02月28日 (土) |

03月01日 (日) |

03月02日 (月) |

03月03日 (火) |

03月04日 (水) |

03月05日 (木) |

03月06日 (金) |

03月07日 (土) |

03月08日 (日) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  曇 |

曇のち晴 |

晴時々曇 |

晴のち曇 |

雨時々曇 |

曇時々晴 |

晴時々曇 |

曇 |

曇時々雪か雨 |

晴時々曇 |

| 気温 (℃) |

13 3 |

15 5 |

15 0 |

12 2 |

4 2 |

8 -2 |

9 -2 |

7 -2 |

8 -1 |

6 -5 |

| 降水 確率 |

30% | 30% | 20% | 40% | 90% | 40% | 30% | 40% | 90% | 40% |

データ提供元:日本気象協会

雲取山の登山指数

| 日付 | 02月28日 (土) |

03月01日 (日) |

03月02日 (月) |

03月03日 (火) |

03月04日 (水) |

|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

雲取山の周辺の山と高原地図

昭文社 山と高原地図 雲取山・両神山