アイキャッチ画像撮影:筆者

なんとなく防水シューズを選んでない?

出典:PIXTA

「水に濡れて足元がビショビショに……」想像するだけで嫌なシチュエーションですよね。

そこで多くの登山者から選ばれてきたのが、ゴアテックスなどの防水透湿性素材を採用した「防水シューズ」です。悪路や急な雨でも安心なため、最初の一足としてたくさんの支持を集めてきました。

ただその防水シューズ、なんとなく選んでいませんか?

防水シューズも完璧ではなく、「通気性が低い」という弱点があります。熱が逃げないためムレやすく、さらには一度内側まで濡れてしまうとなかなか乾きづらいというデメリットも。

間違いなく優れた靴ではありますが、すべての環境にベストな靴ではないんです。

実は登山で「非防水シューズ」を履いている人も多い!?

出典:PIXTA

防水シューズとは反対に、高い「通気性」と「速乾性」を備えているのが「非防水シューズ」です。

暑い日でもムレにくく、もし濡れても行動しているうちに乾いてしまうことも。さらには軽量で歩きやすいシューズも多いことから、登山で履く人も増えてきました。

これまでは防水シューズが登山の定番でしたが、天気や環境に合わせて非防水を選択するのも確かにアリ。とはいえ、外からの濡れを考えるとやっぱり不安……。非防水シューズがどのくらいで乾くものなのか、気になるところです。

そこで今回は、非防水シューズの「乾きやすさ」について、防水シューズと比較しながら検証してみました!

【検証】 防水と非防水、「乾きやすさ」はどれくらい違う?

撮影:筆者

同モデルの防水タイプと非防水タイプのシューズを用意。シューズをしょびしょに濡らしたうえで、片足に防水タイプを、もう一方の足に非防水タイプを着用し、登山道を5時間ほど歩いて、乾くスピードを調査してみました。あわせて、足の濡れ具合による不快度もチェック!

検証方法

撮影:筆者

①非防水シューズ、防水シューズ、靴下を完全に濡らす

②片足に非防水シューズを、もう一方の足に防水シューズを履き、登山道を約5時間ハイキング

③1時間ごとに靴と靴下の重さを計り、重量の変化で乾き具合を評価。あわせて、快適さを10段階の「不快指数」で評価

※靴下はウール素材

※もともと防水シューズのほうが16g重かった、スタートの時点から若干の重さの差あり

※本検証は安全確保のため、同伴者ありの状況のもと替えの靴と靴下を用意して行っています

<検証環境>

・検証場所:丹沢 鍋割山

・天気:晴れ

・気温:10~17℃

・風:微風

【結果】 やっぱり高かった、非防水シューズの速乾性!

予想通り非防水シューズのほうが「速乾性」「快適性」ともに高い結果になりました!グラフで詳しく見ていきます。

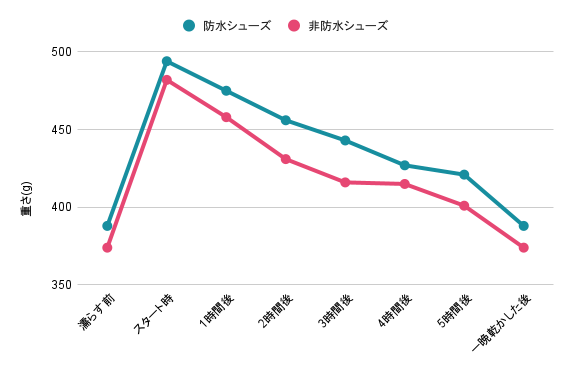

▲時間経過による重量の変化

| 評価項目 | 防水シューズ | 非防水シューズ | ||

|---|---|---|---|---|

| 単位 | シューズ+靴下の重さ(g) | 不快指数 (1-10) | シューズ+靴下の重さ(g) | 不快指数 (1-10) |

| 濡らす前 | 388 | – | 374 | – |

| 濡らした後 | 496 | 10 | 482 | 10 |

| 1時間後 | 475 | 9 | 458 | 9 |

| 2時間後 | 456 | 8 | 431 | 6 |

| 3時間後 | 443 | 6 | 416 | 4 |

| 4時間後 | 427 | 4 | 415 | 3 |

| 5時間後 | 421 | 3 | 401 | 2 |

| 一晩乾かした後 | 388 | 1 | 374 | 1 |

「速乾性」は非防水シューズが勝利

スタート時と5時間後の重量の差は、防水が75g、非防水が81g。5時間の間に、非防水のほうがより多くの水分が蒸発したことが分かります。

とくに1時間を過ぎた後、ピンク線の非防水シューズの乾き方が加速。4時間後にはややその差が埋まることもありましたが、最終的にも非防水シューズのほうがもとの重量に近づくスピードが速く、乾きやすかったと言えます。

「快適性」も非防水シューズに軍配

防水シューズは、2時間経過しても濡れた感覚が強く、かなりの不快感がありました。3時間後、ようやく不快感は薄れ、5時間後には内側がやや湿っている程度まで乾きましたが、足が若干ふやけた感じに。やはり一度濡れると乾きにくいことを実感しました。

非防水シューズは最初の1時間は防水シューズと同様に不快でしたが、その後は乾燥スピードが加速。4時間後にはほとんど気にならなくなりました。5時間後にはほぼ完全に乾いており、足がふやけることもありませんでした。

「防風性」では防水シューズのほうが優秀

山頂での休憩中、非防水シューズは通気性が高いぶん風が当たっている感覚があり、足が冷えてくることも。

一方で防水シューズは、防水のために生地目がふさがれているので防風性が高く、風で濡れた足が冷えるのを防いでくれました。

結果まとめ

・非防水シューズのほうが防水シューズより乾きが早く、不快感からもより早く解放される

・最初の1時間はそれほど差はないが、その後少しずつ乾くスピードに差が出てくる

・5時間後、防水シューズではやや足がふやけ、非防水シューズではふやけなし

・防風性が高い防水シューズとは反対に、非防水シューズは風をシャットアウトできず、濡れた足が冷えやすい

こう履き分ける!防水・非防水シューズのメリットを再整理

撮影:筆者

検証を行うなかで、防水シューズと非防水シューズのメリットとデメリットが見えてきました。

| 特性 | 防水シューズ | 非防水シューズ |

| 速乾・通気性 | △ | ◎ |

| 防水性 | ◎ | ✕ |

| 防風性 | ◯ | △ |

| 軽量性 | ◯ | ◎ |

| メリット | バランスの良さ ・悪路や悪天候を気にしなくて良い「防水性」 ・防水性からくる「防風性」 ・「軽量性」を重視したタイプもある | 優れた通気性と軽量性 ・濡れてもすぐ乾く「速乾性」 ・熱がこもらない「通気性」 ・軽快に歩ける「軽量性」 |

| デメリット | ムレ感と浸水時の乾きにくさ ・暑いと中がムレやすい ・中まで濡れると乾きづらい | 浸水のしやすさと冷えやすさ ・水が染み込みやすい ・濡れると風などで冷えを感じやすい |

以上を踏まえて、それぞれのシューズの履き分け方をまとめてみます。ただし、山の環境や天候によって状況は変わるため、一つの例として考えてみてください。

非防水シューズのおすすめ利用シーン

出典:PIXTA

①川辺・水辺を頻繁に歩くとき

何度も沢を渡るシーンがあるなど、内部まで浸水する可能性が高い場合は、乾きが速い非防水シューズのほうが相性がよいでしょう。非防水シューズの速乾性が活躍します。

②気温の高い低山

暑い山の中で足がムレるとかなりのストレス。そんなときは非防水シューズを選択しましょう。低山であれば気温が大きく下がるシーンは少ないため、足が冷えるという心配もそれほどありません。気温の高い夏にピッタリのシューズです。

③日帰り登山やファストハイク

濡れたとしてもその日のうちに下山できる日帰り登山なら、濡れをそこまで気にする必要がないため非防水シューズもおすすめです。たとえ濡れても晴れていれば乾いてしまう可能性もあります。また、ファストハイクのように運動量が多くなりがちな登山スタイルでは、ムレにくさや軽量さによる快適性が大きな推進力に。

防水シューズのおすすめ利用シーン

出典:PIXTA

①長期縦走

さまざまな天候に見舞われる可能性の高い長期縦走では、防水シューズのほうが安心です。突然の雨にも対応でき、防風性も高いため冷えの心配も軽減されます。長期縦走で非防水シューズを利用する人はいますが、環境に対応できるだけの知識と経験が必要な上級者向けの選択と考えるようにしましょう。

②悪天候が予想されるとき

悪天候が予想される場合は防水シューズのほうが良いといえます。内部まで浸透してしまうほどの大雨の際は別ですが(そもそも中止などを検討)、通常の雨程度であれば防水シューズのほうが快適なことがほとんどです。

③寒冷地

防水シューズのほうが防風性に優れているため、寒冷地での使用に適しています。風や地面からの冷気から足先が冷えるのを、より防ぐことができます。

シューズの履き分けで、一歩すすんだ快適登山を!

撮影:筆者

以上、非防水と防水シューズのそれぞれの履き分け方をご紹介しました。なんとなく防水シューズを履いてしまいがちですが、場合によっては非防水シューズのほうがより快適になることが今回改めてわかりました。

もちろん無理に履き分ける必要はありませんが、余裕があったら試して見る価値はありです。ご自身の登山スタイルや環境に合わせて、ベストな選択をしてみてください!

……と、締めたいところですが、乾きやすさの検証を通して、ひとつ疑問に思ったことがあります。

それは靴下の素材。先の検証で非防水シューズのほうが乾きが良いことはわかりましたが、靴下は吸湿性の高さゆえに乾きにくいと言われるウール製を着用していました。速乾性の高い靴下ならもっと乾きやすくなるのでは?

気になるので、追加で検証してみることにしました!

【検証】 ウールと速乾靴下、「乾きやすさ」はどれくらい違う?

撮影:筆者

片足にウールの靴下を、もう一方の足に速乾靴下を履き、非防水シューズを着用して検証を行いました。

検証方法

撮影:筆者

①非防水シューズ、靴下を完全に濡らす

②片足にウール靴下を、もう一方の足に速乾靴下を履き、登山道を約5時間ハイキング

③1時間ごとに靴と靴下の重さを測り、重量の変化で乾き具合を評価。あわせて、快適さを10段階の「不快指数」で評価

<テスト環境>

・検証場所:丹沢 鍋割山

・天気:晴れ

・気温:8~14℃

・風:微風

【結果】 速乾性靴下の“速乾力”を実感!

仮説通り、速乾靴下のほうが速く乾き、足元の快適さの回復スピードも速い結果に。グラフで詳しく見ていきます。

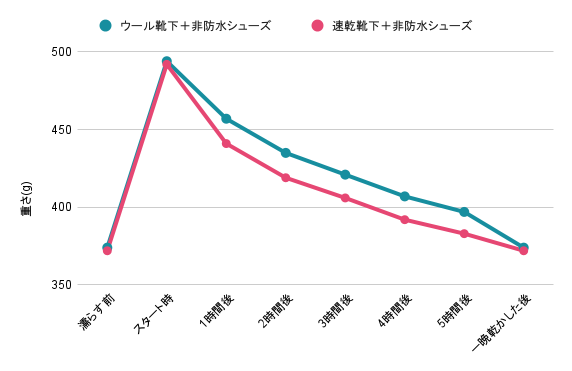

▲時間経過による重量の変化

| 評価項目 | ウール靴下 | 速乾靴下 | ||

|---|---|---|---|---|

| 単位 | シューズ+靴下の重さ(g) | 不快指数 (1-10) | シューズ+靴下の重さ(g) | 不快指数 (1-10) |

| 濡らす前 | 374 | – | 372 | – |

| 濡らした後 | 494 | 10 | 492 | 10 |

| 1時間後 | 457 | 9 | 441 | 8 |

| 2時間後 | 435 | 7 | 419 | 6 |

| 3時間後 | 421 | 5 | 406 | 4 |

| 4時間後 | 407 | 4 | 392 | 3 |

| 5時間後 | 397 | 2 | 383 | 1 |

| 一晩乾かした後 | 374 | 1 | 374 | 1 |

「速乾性」では、非防水シューズ✕速乾靴下の組み合わせが最強

スタート1時間後で早くも速乾靴下のほうが乾燥スピードが早い傾向が見られました。その後も5時間後まで同様の傾向が継続。終了時はウール靴下は若干湿っていたものの、速乾靴下はほぼ乾いていました。

速乾性の高い「非防水シューズ」に加えて、「速乾靴下」を取り入れることで、さらに乾きやすくなると言えそうです。

「快適性」は速乾靴下が、「保温力」はウールが優秀

快適性の観点でも速乾靴下に軍配。水が素早くシューズに移っていく感覚があり、濡れによるストレスが少なくて済みました。

ただ若干気になったのが、速乾靴下の冷たさです。ウールは濡れても冷たさはほぼ感じなかった一方で、速乾靴下は化学繊維であるためか、やや足にひんやりとした感触が。移動中は気になりませんでしたが、停滞中はより冷たさを感じることがありました。

結果まとめ

・速乾靴下のほうがウール靴下より乾きが速く、不快感からもより早く解放される

・乾燥スピードをより速めるなら、非防水シューズと速乾靴下の組み合わせが最適

・濡れた状態の速乾靴下は、やや冷たさを感じる。冷えを感じるときは保温力の高いウールもあり

濡れが気になる方は「防水ソックス」もあり

「非防水シューズが気になるけど、やっぱり足が濡れるのは嫌……」という方は防水ソックスを検討するのもあり。水を通しにくいソックスで、靴が浸水しても地肌が濡れることを防いでくれるんです。

行動中は普通の靴下を履きつつ、雨が降り始めたときに履き替えられるようザックに入れておくのがおすすめです。

シューズの防水性能の有無やソックスの素材など、組み合わせ次第で足元の選択肢が広がります。登山スタイルにあわせて、快適に楽しめる最適解を見つけてみてください。

制作協力:アメアスポーツジャパン株式会社 サロモン