アイキャッチ画像撮影:三宅雅也

こんな企画があったのを覚えてますか?

以前、YAMA HACK編集部員により、「果たして山頂でアイスクリームは食べられるのか?」という実験が行なわれました。

「やっとの思いで辿り着いた山頂で、美しい景色を眺めながら食べたいものはアイスクリーム」というアイスクリームラバーの編集O。 いくつものアイスと保冷剤から溶けにくいものを選定、包装も数パターン工夫し臨んだ熱きチャレンジ!

しかし残念ながら、結果はいずれも惜しくも失敗……。

この時、筆者がいつも担ぐ「500缶ビール保冷方法なら可能なのでは…」とこの夏、リベンジに名乗りを上げたのでした!

▼以前の熱きチャレンジはこちら

現実的、かつ最強の保冷方法とは!?

その方法がこれ。 定番のISKAのコンパクトクーラーに冷凍PET×2本、その間にチョコモナカジャンボを挟み、更に保冷剤を上からかぶせ蓋を閉めるというもの。

缶ビールの場合は、冷凍PET×1本とビール×1本、保冷剤で持ち運びますが、テント泊時、2日目の昼でもまだキンキンなのです。

イスカ コンパクトクーラーバッグ S

| 平均重量 | 100g |

|---|---|

| サイズ | 16×22×8cm |

| カラー | ダークネイビー・タン・グレー |

今回はISKAのコンパクトクーラーを100均の保冷バッグで更に包み、ザックに入れ持ち運びます。 チャレンジ当日AM5時、最強と自負する筆者式パッキングにて梱包完了!

この方法の良いところは、持参した冷凍PETは用を終えたあとも冷たい飲み物として楽しめること。 正直、自信満々です!

「山頂DEアイス」、レッツトライ!

夏真っ盛りの8月盆、行き先は、標高が高過ぎず低過ぎない2,000m級の「根子岳-四阿山」。 途中のコンビニでAM5時にアイス類を購入しパッキングしました。

登山口である菅平牧場の標高は1,600m弱でとても涼しく気温17℃。

パッキングからすでに1時間半が経過したAM6時半、ハイクスタートです!

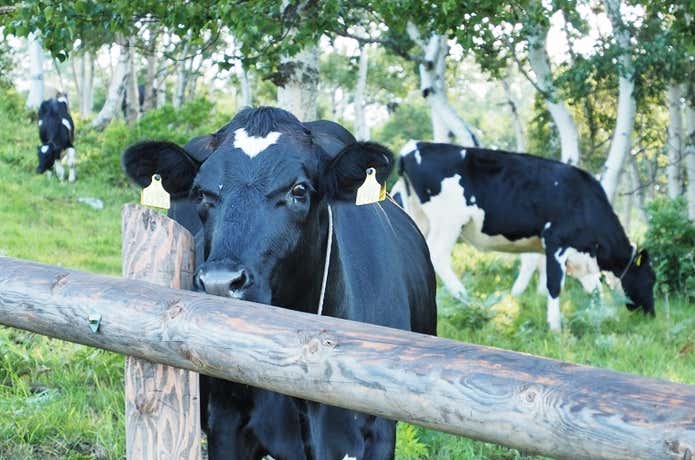

牛に話しかけるほど自信しかない筆者

登山道沿いの牧草地では牛たちが朝食中。「牛クン、今日は山頂でチョコモナカジャンボを食べるんだよ、良いでしょ」などと話し掛け余裕の筆者。 それはもう自信しかありませんから!

余裕なので三角点まで行っちゃお〜っと

その後、根子岳山頂を経由して、目的地である四阿山にAM9:30ごろ到着。 パッキングから4時間半、時間的に開封にピッタリ。 が、繰り返しますが自信満々の筆者。 奥の三角点まで往復し、加えて昼ごはんを食べた後のスイーツにしようと更に時間を稼ぎます。

お昼を食べて…いざ!開封の儀

AM10:30、パッキングから5時間半が経過したところで開けてみると…やはり保冷剤はカッチカチ、冷凍PETもまったく溶けていない状態で、早くも勝利の笑みがこぼれる筆者。 山頂気温は20℃か…少し涼し過ぎて読者の皆さまに申し訳ないな、と恐縮しながらいざ開封。

!!!!?

がしかし!! と、溶けている…!

そんなまさか…なぜなんだ…。 そうだ、念のため割って中身を見てみよう。

まさかのドロドロ…。

自信満々だっただけに動揺の色を隠せない筆者。 やはり5時間半は長過ぎたのか? 4時間ならイケたのか?

完全敗北で失意の下山に…。

最強の助っ人登場 ~事前検証~

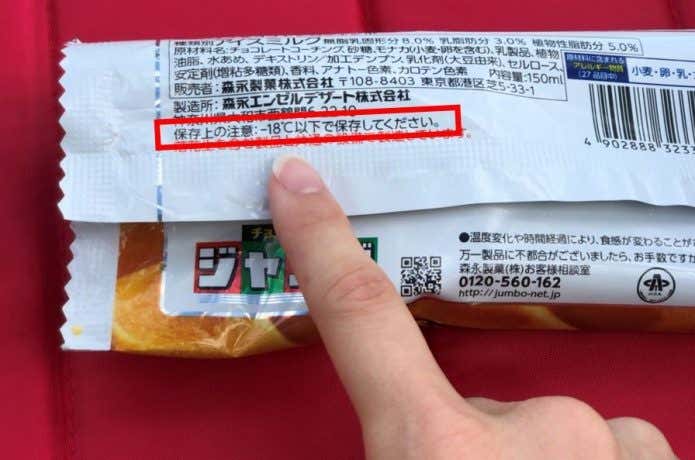

改めて「-18℃以下保存」の壁を考えてみる。 この環境を登山中に作るのはまず不可能。 アイスクリームは何℃から溶けるのだろう、例えば -10℃だとアイスはどうなるのだろう…。 疑問ばかりが湧き上がる。 やはりこれは最強の助っ人、森永製菓さんへ問い合わせるしかない!

ちなみに筆者は、根っからのチョコモナカジャンボファン。 当該企画に関係なく、アイスと言えばチョコモナカジャンボ (以下ジャンボ) のため、熱き想いを広報担当者さんに伝えると、なんと研究員さんの協力を仰げることに!

森永研究員さんの後ろ盾をもらえれば鬼に金棒です!

研究員

1kg板のドライアイスを新聞紙で覆い、ジャンボを2枚のドライアイスで挟み込み、できるだけ小さな発泡スチロールの容器で運んでください。 そうすれば、5時間はまず問題ないかと思います。

研究員

ドライアイスはネットや氷屋などで購入することが出来ますが、お手軽さという点でやはり採用は見送り。 となると、現在の保冷方法で「何時間までならジャンボを楽しめるのか」を知る必要があります。

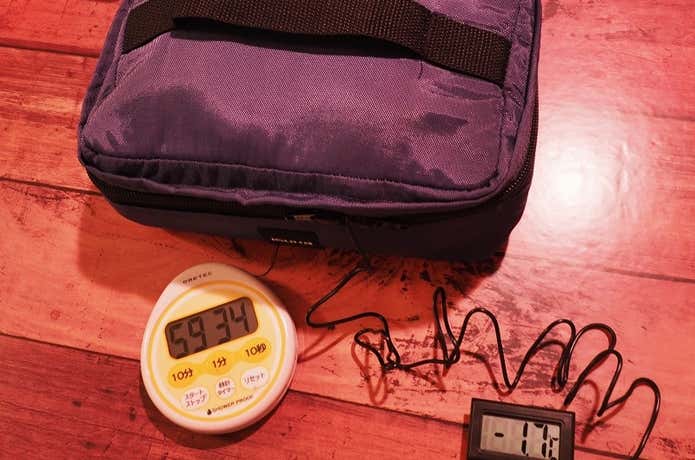

そこで導入したのは、コードセンサー付き温度計。まずは冷凍庫内の温度を測定すると、やはり-19℃ほどとかなり低いことがわかりました。 そして、保冷方法は前回と同じISKAのコンパクトクーラーに100均保冷バッグ、冷凍PET×2本、保冷剤×1個です。

-1.7℃で実験開始!

センサーを内部に挿入、ジャンボの環境温度をモニターします。 森永製菓研究員さんのアドバイスでは、-3℃前後がアイスの融点とのことのため、今回 「-4℃を限界点」と決め、何時間持つのかを確認することにしました。 (室温=約25℃)

開始から2時間後には-5℃に

開始からおよそ6分半、ジャンボ環境温度は -12.3℃まで下がりました(意外に下がるものなんですね! )。その後、30分後に-10℃、1時間後に-7.8℃、1.5時間後に-6.2℃、2時間後に-5.0℃と温度が上昇していきます。 もうこのあたりが限界か?!

そして2時間半後に-4.3℃となり、開始から2時間44分後、ついに-4℃を超え-3.9℃に到達! ここが限界とジャンボの状態を確認してみることに。

当然ですが、保冷剤も冷凍PETもカッチカチで一切溶けていません。 ここまでは前回と同じ。

さて、果たしてチョコモナカジャンボはどうなっているのか?!

横から見るとまったく溶けていません!

前回は溶け出したアイスが漏れ出していました。 しかし早合点はいけません、念のため 割って中身を見てみましょう。

割る際、押し潰してしまいましたが、課題のアイスミルク部分は溶けていません! 食べてみると、少しだけやわらかめではありますが充分な美味しさ。 やはり森永研究員さんのアドバイスに従い、-4℃を限界点としたのが良かったようです。 また、室温25℃の環境下ではおよそ2時間45分でしたが、ハイク時の目安としては「2時間~2時間半」と設定すれば良さそうです。

さぁ、これでリベンジの条件は揃いました。 次こそは達成できそうです!

しかしこの時、予想外のハプニングに見舞われることを知る由もない筆者だった…

いざリベンジへ!が、まさかのハプニング発生!

残暑厳しい9月初旬、同じく根子岳ー四阿山にて気温22℃でのスタート。 ジャンボ喫食可能時間を2~2.5時間と設定したため、スピードハイクで行けば、ちょうど根子岳を経由し四阿山に到着する時間です。 念のため、今回はコード式センサーを挿入し、温度をモニターしながら登ります。