絶景の山頂をめざす縦走コース

景信山と並んで奥高尾縦走路で人気の山が、陣馬山(855m)。

JR中央線・藤野駅からや陣馬高原下バス停からも様々な登山コースが延びていますが、景信山からの縦走も可能。適度なアップダウンが続く、気持ちの良い稜線歩きを楽しむことが可能です。

陣馬山の魅力は何と言ってもその眺望。草原状の山頂からは、富士山はもちろん丹沢山塊や奥多摩三山まで続く絶景が広がります。今回はそんな絶景をめざして、景信山〜堂所山〜陣馬山への縦走コースを歩いてみましょう。

コース概要

最高点の標高: 840 m

最低点の標高: 341 m

累積標高(上り): 418 m

累積標高(下り): -786 m

- 【体力レベル】★★☆☆☆

- 日帰り

- コースタイム:約3時間15分(景信山山頂から)

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

▼景信山までの登山コースについては、こちらをチェック!

コース詳細ガイド

さあ、それでは堂所山・陣馬山へ向けてスタートです。

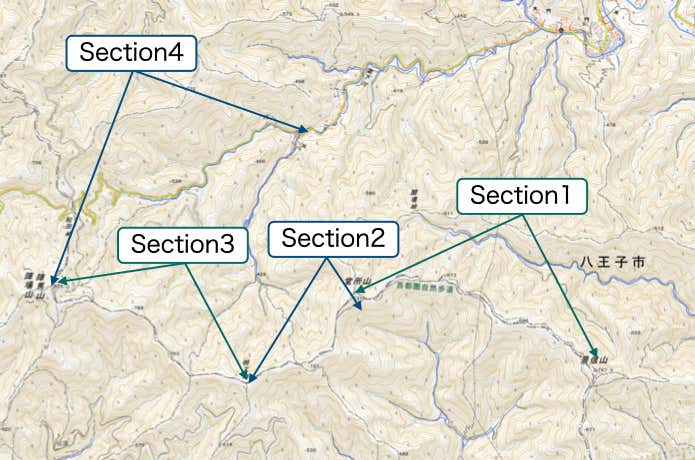

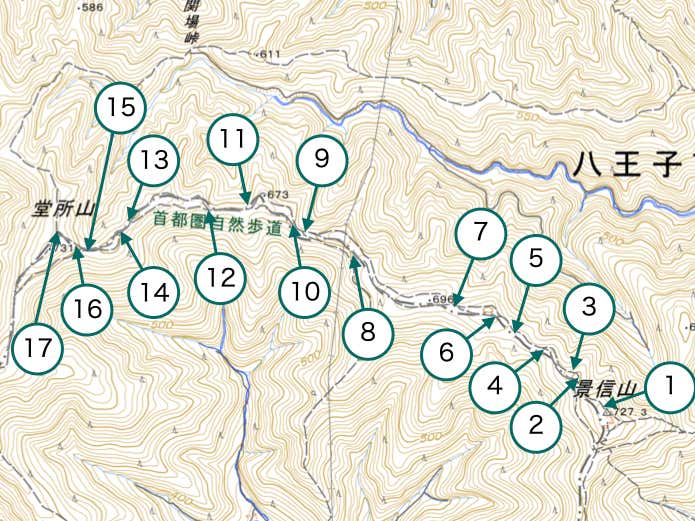

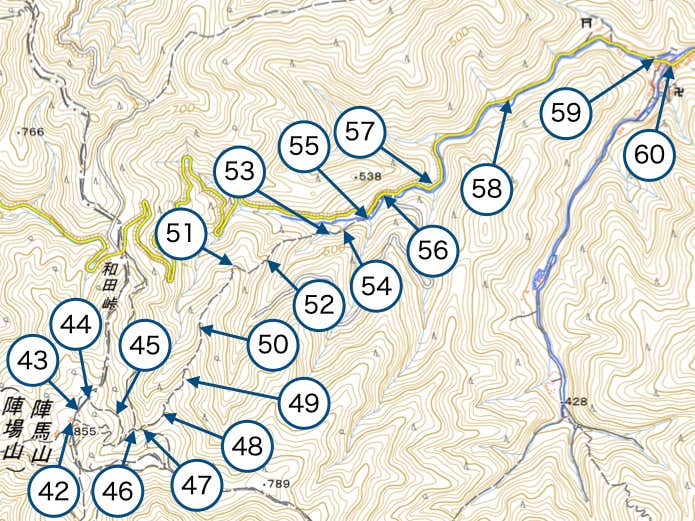

Section1:景信山〜堂所山(約55分)

景信山から堂所山の間には、明確なものだけで7つの小ピークがあります。すべてを越えて稜線上を進むこともできますが、うち6つには南側をトラバース(横断)する巻道がつけられています。

陣馬山へ向けての体力・時間を考慮すると、巻道の利用がおすすめのセクションです。

まずはこの道標に従って、階段を下っていきます。

最初の小ピークは、ゆるやかに登り返しながら越えます。

再び階段が現れ、これを下っていきます。

景信山の南側を通ってきた巻道と合流します。

登山道を進んでいくと、前方に次の小ピークが見えてきます。

稜線上を歩く右手の階段は登らず、左手の巻道を進みます。

地形図やGPSアプリで「・696」と記されている小ピークへは右手へ登りますが、ここも左手の巻道を進みましょう。

送電線の真下にある小ピーク。こちらも左手の巻道を進みます。

国道20号線沿いの底沢バス停へ下る分岐。巻道と間違えて進まないよう、道標が設置されています。

地形図やGPSアプリで「・673」と記されている小ピークへは右手へ登り返しますが、ここも左手の巻道を進みましょう。

小ピーク「・673」を越えてきた登山道と合流します。

次に現れる小ピーク。ここも稜線上を歩く右手の階段は登らず、左手の巻道を進みましょう。

どの巻道も完全に平坦ではなく、わずかなアップダウンはあります。とはいえ小ピークを越えるよりは体力的にも時間的にもおすすめ。

ここも小ピークを越えてきた登山道と合流します。

景信山〜堂所山間の最後の小ピークへは右手へ登り返しますが、ここも左手の巻道を進みましょう。

この看板の通り堂所山も南側を巻くことは可能ですが、せっかくなので立ち寄ってみましょう。

木の根が露出した急斜面を登り返します。これまで進んできた小ピークの巻道がいかにありがたい存在であったかを、実感させられます。

急斜面を登り切ると、分岐が現れます。右手に進み100mほど登れば、堂所山山頂です。

ひっそりとした堂所山山頂。ちなみにここから八王子城山(八王子城址)へ至る北高尾山稜は、標高差50m前後の巻道がないピークが連続する、奥高尾界隈ではもっともハードな縦走路です。

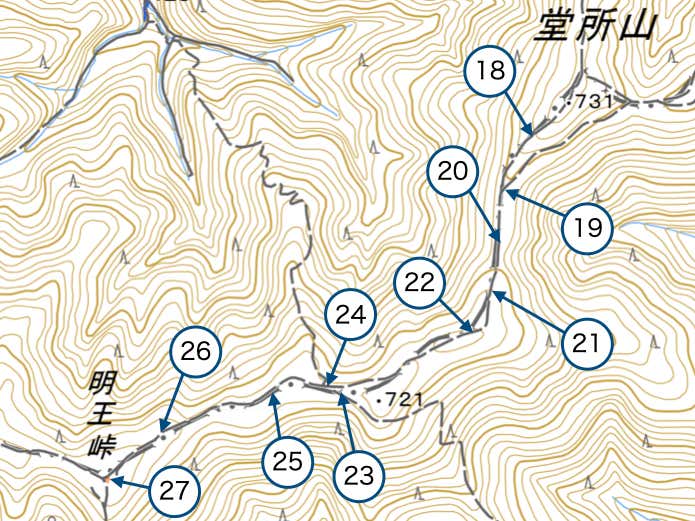

Section2:堂所山〜明王峠(約30分)

このセクションには巻道はありません。地形図やGPSアプリで「・721」と記されているピーク(赤岩山)周辺は、防火帯(山火事の延焼防止のため樹木が伐採された稜線)で見晴らしの良い場所。

2つの分岐がある底沢峠へ下り、登り返すと明王峠です。

17.の分岐まで戻り、陣馬山・底沢峠方面へ階段を下ります。

堂所山の巻道と合流した場所には、小さなベンチが設置されています。

防火帯の稜線を、赤岩山に向けて登り返します。

振り返ると、左端の堂所山と巻道で通過してきた小ピークが連なる稜線がよく見えます。

赤岩山の山頂付近まで、防火帯が続きます。ここから樹林の中を少し下ると、底沢峠です。

底沢峠で最初に現れるのが、南方向へ進む登山道の分岐です。こちらへ下ると、国道20号線沿いの底沢バス停に下山して、JR中央線・相模湖駅へ行くことができます。

少しだけ進むと、北方向へ進む登山道の分岐が現れます。こちらへ下ると、今回のコースのゴール・陣馬高原下バス停にショートカットして下山することができます。

ベンチが設置された広場を通って、明王峠へ向けてゆるやかに登り返します。

やがて登山道は階段に変わりますが、明王峠は目前です。

樹林が開けてくると、明王峠に到着です。

明王峠周辺は樹林が開けて明るく、複数のベンチが設置されており休憩にはぴったりです。

建物のみ残っている茶屋は営業していませんが、分岐を相模湖駅方面に少し下った場所にあるトイレは利用可能です。

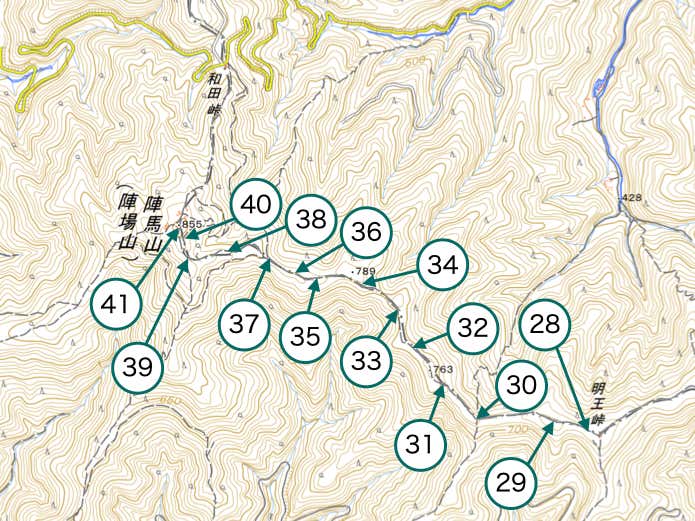

Section3:明王峠〜陣馬山(約50分)

明王峠から陣馬山へは、基本的には登りとなります。奈良子峠を過ぎて、3つの小ピークを経由しながら進むと、巻道や藤野駅からのコースの分岐を経て陣馬山山頂に到着します。

明王峠を後にしたら、あと少しだけ登ります。

登りきった小ピークには、丸太のベンチが設置されています。ここから奈良子峠までは、ゆるやかな下りとなります。

奈良子峠に到着。南側へ下るJR中央線・藤野駅への奈良子尾根コースは通行可能ですが、北側へ下る陣馬高原下バス停へのコースは通行止めです。

地形図やGPSアプリで「・763」と記されているピークは巻道がないので登り返します。標高差は30m程度の、ゆるやかな登りです。

小ピーク「・763」からの下りは、さらになだらかな道です。

次のピーク(富士小屋山)は、西側の巻道で通過します。

地形図やGPSアプリで「・789」と記されているピーク(南郷山)も、南側の巻道で通過します。

この石碑が埋められているあたりまで来ると右手の北斜面が広葉樹に変わり、明るい雰囲気の登山道になります。

前方には、めざす陣馬山が見えてきます。

陣馬山に登らず進む巻道との分岐。ここは直進しましょう。

分岐から登っていくと、陣馬山がさらに近づいてきます。

JR中央線・藤野駅からのもうひとつの登山道・栃谷尾根コースと合流。右手に進みましょう。

山頂直下にも巻道がありますが、道標裏手の階段を登って行きます。

階段を登り詰めると、緑色のテラスが目印の陣馬山頂 富士見茶屋の奥に、山頂のシンボル・白馬の像が見えてきます。

山頂からは富士山はもちろん、奥多摩の山々や丹沢山塊・道志山塊など360°のパノラマが広がります。

山頂から西に下ると、陣馬山頂 清水茶屋があります。背後には陣馬山と同じく関東百名山の一座・生藤山(しょうとうさん・990m)がそびえています。

北側に下った広場には陣馬山頂 信玄茶屋があり、登山道を挟んで右側にトイレと休憩所も設置されています。

解放感のある草原が広がる陣馬山頂ですが、テントの設営や火器使用は禁止されているので注意しましょう。

Section4:陣馬山〜陣馬高原下バス停(約60分)

陣馬山からはひたすら下りの登山道。最初は分岐が多く注意が必要ですが、針葉樹林の中の稜線に入ると一本道です。

陣馬街道に出たら、陣馬高原下バス停までは車道歩きとなります。

下り登山道はトイレの左奥から始まります。この看板の「100m先右折れ」をしっかり覚えておきましょう。

草原の中の階段を北方向へ下っていきます。

ちょうど100m下った場所です。道標通りに直進すると遠回りになるので、階段と別れて道標の奥を右へ進むのが「新ハイキングコース」と山頂看板に掲載されていたコースです。

山頂北側をトラバースするように下っていきます。山頂直下の巻道が右手から合流するT時路を左折し、さらに下ります。

先ほどの階段を下りきった和田峠への巻道分岐。直進せずに右折して谷をまたぎ、右奥へ続く道へ進んでいきます。

高尾山・景信山と表示されているのは、明王峠〜陣馬山のセクションで最初に通過した巻道へのコースで斜面を登り返すように続いています。気にせず、道なりに進めばOKです。

ここまで来れば、針葉樹林の中を下っていくだけです。木の幹に黄色いペンキマークが続いています。

一見するとどこでも歩けそうな森ですが、両側が低くなっている「尾根」を進むことだけを念頭に、まっすぐ下りましょう。

やがて下り傾斜がなだらかになり、左手(西側)が広葉樹林となって明るく視界が開けます。

この道標通りに右折して、北東方向に伸びる尾根に進みます。

先ほどよりも尾根の幅が狭くなります。下っていくにつれて、沢のせせらぎが聞こえるようになってきます。

せせらぎの音が次第に大きくなってくると、下りきって沢と合流します。登山道は一気にゆるやかになり、沢に沿って進んでいきます。

この橋を渡って、沢の右岸を進みます。登山道はほぼ平坦になってきます。

今度は左岸に渡る橋。頭上には陣馬街道が迫っており、車が通行する音も聞こえてきます。

陣馬街道と合流して登山道は終わり。ここからは車道歩きとなります。

小型車や二輪車しか通行できない狭い1車線道路を歩きます。左手の法面につけられている番号表示が、進むにつれて31・30・29と小さくなっていきます。

左側に見えるのが上案下配水所、ゴールまではあと600mほどです。

ここまで来ればゴールは目前、前方の橋を渡ると集落に入ります。

ついにゴール!陣馬そば 山下屋の左隣が、陣馬高原下バス停です。

陣馬高原下バス停にはトイレと靴洗い場が設置されています。自動販売機は陣馬そば 山下屋前のものを利用しましょう。下山後に嬉しい缶ビールも売っていますよ。

ここから高尾駅北口行きのバスは、原則1時間に1本のみの運行。陣馬山からゆとりを持って下山できるよう、予めダイヤを調べておくのがおすすめです。

エスケープルートも要チェック!

比較的歩行距離・時間の長いこの縦走コース。特に最後のセクションは樹林帯の中の下りとなるので、日照時間が短い時期はかなり早い時間から暗くなります。

陣馬山へ向かう途中で時間的にコース通り進むのは厳しいと感じたら、豊富なエスケープルートを使って明るいうちに安全な場所まで下山してください。

関連記事

▼景信山 他のコースもチェック!