茶屋グルメも楽しい縦走コース

景信山・城山にはそれぞれ2軒ずつの茶屋があり、それぞれに趣向を凝らしたグルメを提供しています。特になめこ汁は茶屋ごとに味付けが異なり、塩分補給も兼ねた食べ歩きも楽しみのひとつです。

営業は週末・休日のみが原則ですが、茶屋巡りを楽しめるのも、この縦走路の魅力。

またコースの途中には、桜・紅葉などを楽しむことができるポイントが点在し、四季折々の風景を楽しみながらの縦走登山が可能。今回は茶屋グルメも楽しみながら、景信山〜城山〜高尾山への縦走コースを歩いてみましょう。

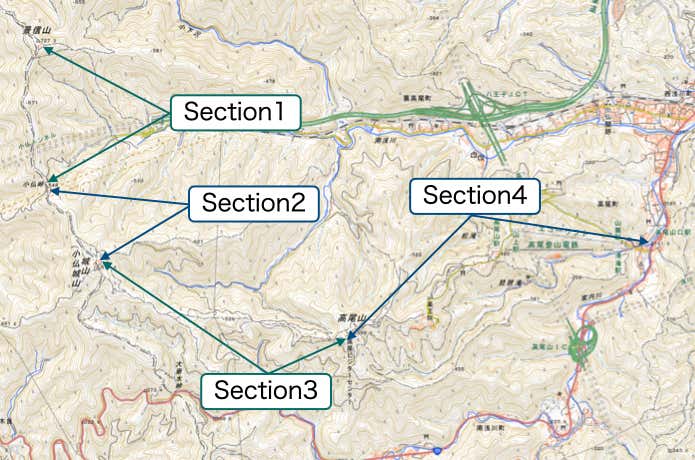

コース概要

最高点の標高: 717 m

最低点の標高: 196 m

累積標高(上り): 299 m

累積標高(下り): -811 m

- 【体力レベル】★★☆☆☆

- 日帰り

- コースタイム:約3時間15分(景信山山頂から)

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

▼景信山までの登山コースについては、こちらをチェック!

※高尾山からの下りは稲荷山コースで紹介していますが、2023/1/10〜3月末まで改修工事のため通行止となっています。3月末までは他のコースにて下山してください。

コース詳細ガイド

さあ、それでは城山・高尾山へ向けてスタートです。

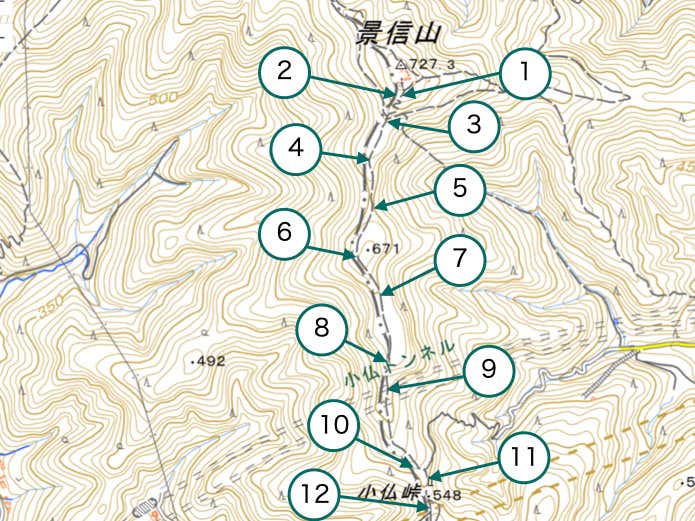

Section1:景信山〜小仏峠(約30分)

最初のセクションは途中1箇所だけ登り返しがありますが、基本は小仏峠に向けて下っていく区間です。登り返す手前の鞍部周辺からは、東側(左手)方向に東京都心の眺望が広がる場所もあります。

スタート地点は景信山山頂の南側にある景信茶屋 青木の先。ベンチ・テーブルが設置された広場の右端から、階段が続いています。

山頂直下は草原状になっている景信山。八王子市街〜東京都心の展望を見ながら下ります。

景信山頂を経由しない巻道との合流地点。ここは直進します。

さらに下っていくと、東側(左手)方向の樹林が途切れて、東京都心方面の眺望が見事です。

地形図やGPSアプリで「・671」と記されている小さなピークの西側を巻くように、少しだけ登り返します。

登り切ったポイントには“関東ふれあいの道”の石碑が設置されています。ここからは緩やかに下ります。

中央自動車道・小仏トンネルの真上に向かって、平坦な登山道が続きます。

小仏トンネルの真上に差しかかる手前で、少しだけジグザグの区間があります。

小仏トンネルの真上を越えると、再びなだらかな尾根道になります。

次のジグザグの下りも短い区間、小仏峠が見えてきます。

下りきると小仏峠の北側広場です。この植え込みの裏には……

3体のタヌキ像が設置されており、広場にはベンチ・テーブルもあります。

さらに進むと廃屋を隔てて、小仏峠の南側広場です。こちらにもベンチ・テーブルが設置されています。

こちらの広場には、明治天皇が1880年に小仏峠を越えて巡行した際の「明治天皇小仏峠御休所趾碑」が設置されています。

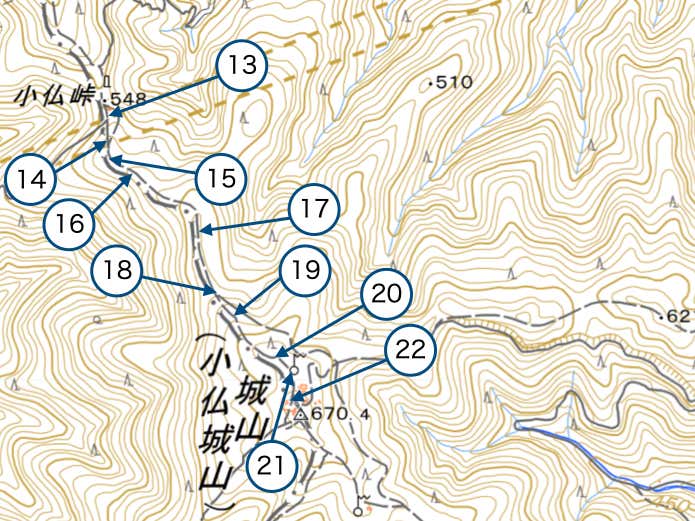

Section2:小仏峠〜城山(約25分)

このセクションは城山への登り。階段も多く比較的急な区間ですが、歩行距離・時間ともに短いので、あせらず進みましょう。

小仏峠からは、いきなり階段の登りから始まります。

階段が終わっても、ロープで仕切られた登りが少しだけ続きます。

尾根に出ると広場があり、ベンチも設置されています。

ここからしばらくは、なだらかな尾根歩きが続きます。

やや進むと、再び階段が現れます。針葉樹林の中を登っていきます。

城山北斜面の巻道(2022現在閉鎖中)との分岐を直進して、階段を登っていきます。

両側をロープで仕切られた登山道は、階段と木の根が露出した急斜面が交互に現れ、頑張りどころです。

両側にベンチが設置された広場に出ると一気になだらかになり、城山山頂は目前です。

城山山頂に設置された、電波塔が見えてきました。

山頂には北側(左手)に春美茶屋、南側(右手)に城山茶屋と2軒の茶屋があります。こちらも桜・紅葉シーズンなどを除いて営業は週末・休日のみです。

城山のシンボルでもある巨大な天狗の木像は、春美茶屋の前に鎮座。鼻の指す方向を振り返ると、少し下った広場にトイレが設置されています。

城山の道標と三角点は、山頂広場の北東端にあります。めざす高尾山を前景に、東京都心の眺望が広がるポイントです。

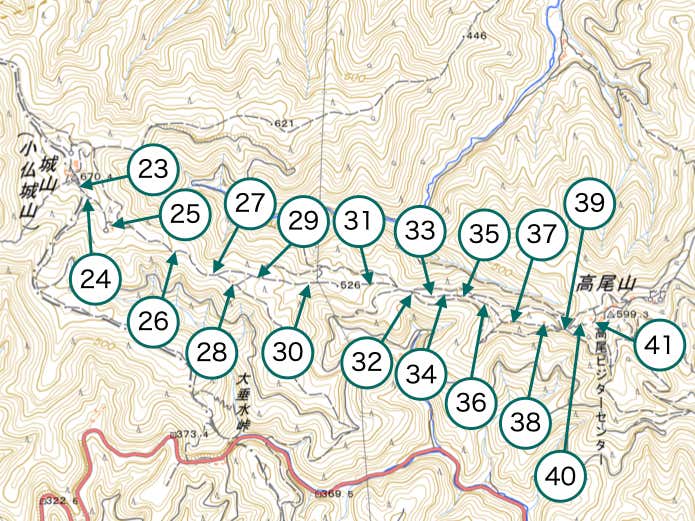

Section3:城山〜高尾山(約60分)

城山から高尾山へのセクションは、基本的には木道や木製階段が敷設された歩きやすい道。巻道もありますが、今回はすべて稜線沿いを歩いています。

山頂からの最初の下り。ここから、整備された木製階段が始まります。

下り始めるとすぐに、右手に大垂水峠への分岐が現れます。ここは直進します。

両側が笹に覆われた斜面を下っていきます。見上げると、電波塔がもうひとつ建っています。

さらに下っていくと前方の視界が開け、めざす高尾山が姿を見せてくれます。

一丁平手前の分岐。左手の巻道は、例年4月中旬に桜並木の中を歩くことが可能です。今回は右手の稜線沿いを登り返します。

一丁平には休憩所と展望デッキがあります。デッキからは丹沢山塊や富士山を望むことができる絶景スポットです。

ここにも左手に大垂水峠への分岐がありますが、直進して下ります。

下りきった場所にはトイレがあります。登山道を挟んで反対側が一丁平園地で大きな広場が。ここで休憩する人も多いスポットです。

さらに下っていくと送電線をくぐります。ちなみにこの送電線の始点は、景信山の登山口のひとつである小仏バス停の隣にある東日本旅客鉄道株式会社・高尾変電所です。

前方の高尾山がだんだん大きく近づいてきます。登り返しを考えると「まだ下るのか……」と思いがちですが、下り道はあと少しです。

もみじ台の巻道との分岐。右手の稜線沿いに続く階段を見てしまうと、左手の平坦な巻道を選びたくなるポイントです。とはいえ巻道も結局は高尾山へ向けての登り返しがあるので、今回は稜線沿いを進みます。

いきなり始まる階段ですが、斜度はきつくないので、一歩一歩着実に進みましょう。

最初の階段を登り切ると、平坦な区間が現れます。ただしその先には、また階段が続いています。

連続する階段の途中にはベンチも設置されており、ひと息つけるようになっています。

ベンチの先に続く階段は、斜度がややきつくなります。もみじ台への最後の登り、もうひと踏ん張りです。

階段を登り切ると、トイレが設置されています。高尾山頂の混雑が予想される場合は、こちらでトイレを済ませても良いでしょう。向かいにはベンチも設置されています。

もみじ台には茶屋・細田屋があります。地名の通り紅葉が美しく、茶屋前の広場からは富士山を望むこともできます。

もみじ台から少し下ると、巻道との合流ポイント。さらに高尾山頂周辺を一周する、自然研究路5号路も合流します。高尾山頂へは、奥の石段を進みます。

短い区間ながらも急な石段。これを登り切れば、高尾山頂です。

この東屋を過ぎると、高尾山頂の一角にある大見晴園地に出ます。

大見晴園地からは丹沢山塊の山並や富士山を一望することができます。例年冬至の日前後は、富士山頂に日が沈む「ダイヤモンド富士」を鑑賞する人で賑わいます。

大見晴園地から振り返って広場を登ると高尾山の山頂。三角点は写真奥の石垣で囲まれた台に設置されています。

Section4:高尾山〜高尾山口駅(約80分)

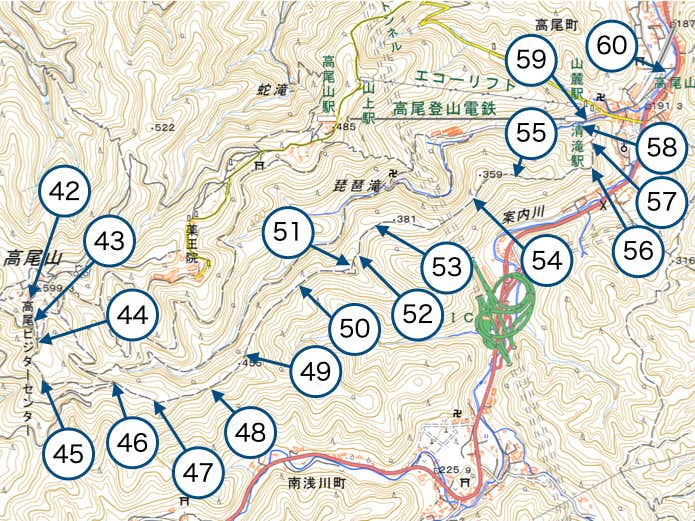

最後のセクションは、高尾山の稲荷山コースを下ります。稲荷山展望台を経由して細かいアップダウンを繰り返し、旭稲荷がある広場に出れば、高尾登山電鉄(ケーブルカー)山麓の清滝駅は間近です。

※稲荷山コースは登山道改修のため2023年1月5日~3月末の間、46.〜58.の区間が通行止めになります。

大見晴園地の端から、稲荷山コースへと下ります。

山頂直下は以前は急な石段でしたが、2022年のリニューアル工事で木製階段に変わりました。

再び自然研究路5号路と合流、ここは直進します。

この先の区間は以前はわだちが多く歩きにくい登山道でしたが、リニューアル工事で歩きやすい木道や木製階段が整備されました。

ベンチが設置された広場で、6号路からの登山道・大平林道からの登山道と合流。ここから木製階段を登り返します。

木製階段で小さなピークを越え、下った先の広場にもベンチが設置されています。

いくつもの小ピークが連なる稲荷山コース。小ピークの間の鞍部(コル)は土砂の流失を防ぐために、丸太で補強されています。雨の後などは水が溜まりやすい場所ですが、内側を歩きましょう。

地形図やGPSアプリで「・455」と記されているポイントの先に、やや急な階段が設置されています。

こちらの鞍部(コル)は、石垣で補強されています。

巻道との分岐を直進して、稲荷山展望台へ。以前は東屋やトイレがありましたが、老朽化のため現在はベンチのみ残されています。

稲荷山展望台から下り巻道と合流すると、急な階段の下りとなります。道幅も狭いので、すれ違いなどの際は注意しましょう。

地形図やGPSアプリで「・381」と記されているピークへ、少しだけ登り返します。ここから下ると、眼下に圏央道・高尾山ICが見えてきます。

地形図やGPSアプリで「・359」と記されているピークへの登り返し。ここが最後の登りになります。

後は下るだけですが、登山道の路面は岩が露出しています。スリップや転倒に注意して、慎重に下ります。

稜線を離れて右側に手すりがついたトラバース(横断)に入ると、木々の間から山麓の町や京王線・高尾山口駅が見えてきます。

丸太の階段を下ると、旭稲荷の祠がある広場に出ます。ケーブルカーの発着アナウンスも聞こえ、山麓が間近であることを実感します。

旭稲荷から階段を左回り・右回りの順に下り、橋を渡ると高尾登山電鉄(ケーブルカー)山麓の清滝駅に到着です。

ケーブルカー・リフト乗り場にはトイレや自動販売機もあります。周辺にはそば屋や土産物店が立ち並んでいるので、下山後の時間を楽しみましょう。

屋根から柿の木が生えたそば屋・高橋家の脇を川沿いに進むと高尾山口駅に到着。隣接する京王高尾山温泉・極楽湯で汗を流しても良いでしょう。

季節の変化が豊かな縦走路

城山と高尾山の間にある一丁平の北斜面は、例年4月中旬になると一面の桜で彩られます。

例年11月中旬には、一丁平をはじめ景信山・城山・高尾山の山頂やもみじ台の紅葉も鮮やかに色づきます。

また例年12月中旬〜1月頃にかけて縦走路の至るところで、シモバシラという植物の茎についた氷の華を見つけることができます。

このように四季折々の魅力にあふれた縦走路。季節を変えて、何度でも歩きたいコースです。