日が短いことによる、登山のリスクを検証してみた

撮影:筆者(この時期の日の出は5:50頃、日没は17:15頃でした)

10月上旬、北アルプスでのテント泊や低山登山のなかで、日の出前や日没後の登山でどんな危険があるのかを体感してみました。

その中でわかったポイントは4つ。

- 日没30分後にはヘッドライト必須

- 急激に気温が下がる

- 焦りから判断が鈍る

- 場所によって明るさも違う

それぞれ詳しくみていきましょう。

①ヘッドライトなしは20〜30分がリミット!

まずは日没後にどれくらいまでライトなしで歩けるのか試してみました。

<日没直後>

撮影:筆者

若干の薄暗さはありますが、まだヘッドライトがなくてもあまり支障を感じません。

<日没15分後>

撮影:筆者

空はまだ鮮やかな夕焼け色ですが、山中はかなり暗くなってきました。かろうじて登山道も見えていますが、すでにヘッドライトを点けてもいいかなと感じます。

<日没25分後>

撮影:筆者(体感的にはこの写真よりも暗く感じました)

まだかろうじて見えないこともないのですが、登山道がはっきりわからず、石や木などでつまずく危険を感じたため、日没後25分でヘッドライトを点灯しました。

<日の出1時間前>

撮影:筆者(日の出の1時間ほど前から空は明るくなってくるが……)

ちなみに、日の出前もヘッドライトなしで歩けるようになったのはご来光の30分前ほど。日の出前、日の入後ともに20〜30分がヘッドライトの有無のポイントとなってきそうです。

②夕暮れとともに急激に気温が低下

日没が近づくにつれて気温が急に下がることも覚えておきたいポイントです。気温の変化をチェックしてみました。

<日没30分前>

撮影:筆者

時計の温度計で13.9℃が測定されていましたが……

<日没直後>

撮影:筆者(日が沈みはじめた頃、空気が冷たく変わる感覚がありました)

気温はガクッと下がって10.8℃に。

<日没30分後>

撮影:筆者

それから30分後には10.1℃にまで気温が低下。たった1時間の間に4℃近い気温の変化がありました。

今回は晴れた日に調査したこともあり、気温の落差が激しかったように感じます。曇りや雨などの日はもう少し緩やかに気温が下がっていくことが考えられます。

③夕暮れが近づくと、焦る

撮影:筆者

周辺が暗くなってくると「早く安心できる場所へ帰りたい……」 「このままだとマズイ……」というような、焦り・不安が生まれてくるのを感じました。

撮影:筆者

そのような状況下では、正常な判断ができなくなってしまう可能性も。分岐点での間違い、道迷いなど、焦り・不安から判断を怠り、遭難に発展する危険性も充分に考えられます。

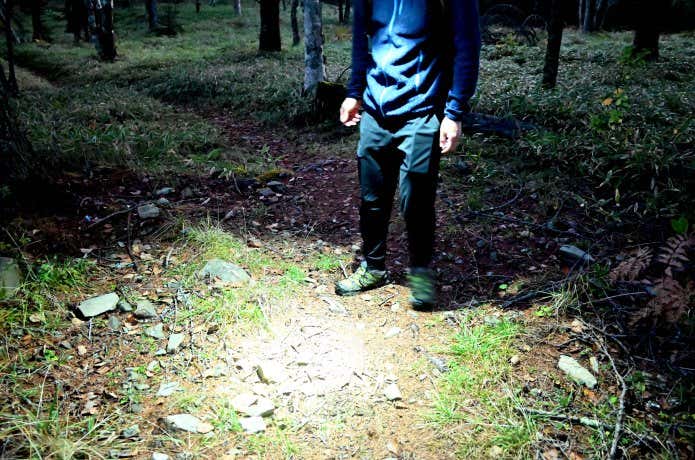

撮影:筆者

また、暗いなかでの歩行は足元にも注意。暗闇では日中と歩いている感覚が異なります。もし日没を過ぎてしまっても、まずは落ち着いて行動することが大切です。

④場所によって明るさは違う

撮影:筆者(左:樹林帯、右:視界がひらけた高山帯)

上の2枚の写真はどちらも同時期の日没直後に撮影したもの。ここから同じ時間帯や天気であっても、樹林帯にいるか、稜線などの視界が開けた場所にいるかどうかで、明るさが異なることがわかります。

「樹林帯にいるから、早めに暗くなりそうだな」など、環境による明るさの違いも頭に入れておくと良さそうです。

短い日照時間を攻略せよ!秋冬の山を楽しむ4つのポイント

最後に、今回調査してわかった《秋冬の山を楽しむ4つのポイント》をご紹介します。

1.そもそもの計画見直しを

出典:PIXTA

登山は早出早着が基本と言われるように、到着予定時刻が15時を過ぎてしまう場合は、計画そのものを見直した方がよいでしょう。

過去に「夏山で17時着でも問題なかった」という経験があっても、秋冬で同じような行動計画はとても危険です。

撮影:筆者

逆を言えば、ゴールが遅くなるくらいならスタートを早めた方が正解です。理由はあらかじめ「暗いかもしれない」とわかっているのであれば、焦りや不安も少なく、備えができるからです。とはいえ、暗いなかでの行動になることもあるので、道間違いや転倒などに注意しましょう。

2.ヘッドライトは必携!200ルーメン以上のものを

出典:PIXTA

ヘッドライトは日帰り登山でも必携のアイテムですが、光量の単位「ルーメン」が低いものは早朝や夜間登山では使い物にならないこともあります。

多少価格は上がってきますが、150ルーメン〜200ルーメン程度のヘッドライトを用意しておきましょう。また遠くまで状況を確認できるという点で、照射距離が長く、スポットビームモードのあるものがおすすめです。

今では500ルーメン以上の高出力モデルも登場していますが、そこまでの光量はほとんど必要ないのが正直なところ。電池の消耗が激しいデメリットもあるので注意が必要です。

3.最低気温を想定した防寒着を

撮影:筆者(晩秋の穂高岳。あまりの寒さに本来NGだがダウンパーカーを着用して行動)

気温が低く風が冷たい秋冬の山において、保温着(サーマルレイヤー)は超マストアイテム。防寒を怠ると「低体温症」などの危険も高まります。

秋冬の登山では、通常のレイヤリングのほか、アウターレイヤーの上からでも羽織れるダウンや中綿のウエアなどの保温性の高いアイテムを用意しておきましょう。また、もしものために、エマージェンシーシートやツェルトなども携帯できると◎!

4.スマホ用マップをダウンロードしておこう

撮影:筆者

暗い場所では紙の地図は見にくく、焦りや不安などで正常な判断ができない場合もあります。そんな時に役立つのがスマホ用の登山マップ。一目で現在地が把握できるので、道迷いの防止や不安の軽減にもつながります。

登山前はマップのダウンロード忘れに注意。登山口に着いてからでは、圏外でダウンロードできないこともあります。

日照時間の違いによるリスクを知り、秋冬の登山を楽しもう!

出典:PIXTA

秋冬は静かで心地よい山登りを楽しめますが、日照時間や低気温・環境などを鑑みると、夏よりもハードルが高い季節と言えます。

ただ、そこにあるリスクを把握し対策することで、安全に楽しむことは充分に可能です。今回は日照時間に絞った内容でしたが、秋冬登山のリスクを知り、安全登山に役立てていただければと思います。

秋冬の山には、夏とはまた一味違う、たくさんの魅力が溢れていますよ。