携帯トイレの使用はいまやマナー。事前のシミュレーションが大事

登山中、いつも山小屋や休憩所などのトイレが使えるとは限りません。それどころか、コース中に一切トイレがない山も多く、いざというときに困ってしまいます。一方で、登山者の数は増え、環境への負荷の問題がますます大きくなってきました。

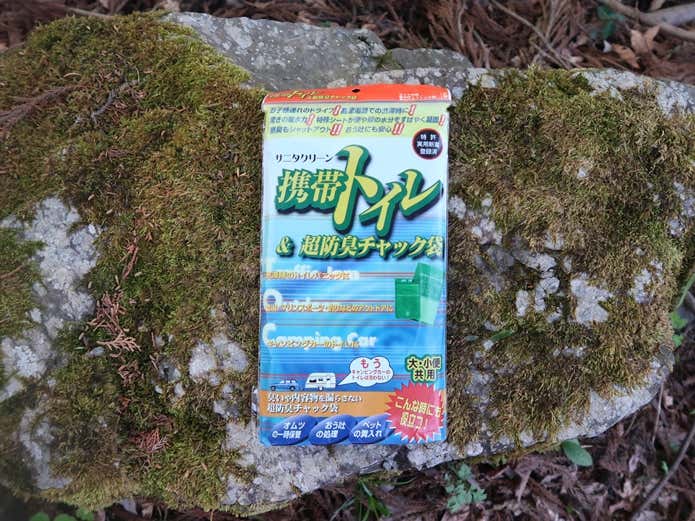

そんなこともあり、近年広まってきたのが、“携帯トイレ”。自分がしたものを自分で持ち帰るために、事後に密閉して臭いや水分が漏れないように工夫されています。

見たくない! 山中に散らばる汚物とペーパー

ただ、今でも携帯トイレを使うことに抵抗をもつ人が多いのも事実。まあ、自分が出したものを持ち運ばねばならないのですから、気持ちはわかりますが……。でも、だからといって、山を汚してもいいことにはなりません。

現在でも登山道のすぐ横に汚物やトイレットペーパーが散乱していることは珍しくなく、せっかくの楽しい気持ちが薄れてしまいます。

山で携帯トイレを使うことは、いまやマナーと考えたほうがいいでしょう。

そこで今回は、携帯トイレの基本的な使い方と、使用時の注意点、さらにあると便利なグッズを紹介してきます。用意するだけでなく、使い方までシミュレーションできているといざという時に安心ですよ。

いざという時のために!覚えておきたい携帯トイレの使い方

携帯トイレ の使い方は、とくに難しいわけではありません。しかし山中で急に催してしまったときに初めて開封するようでは、使い方がわからなくてまごついてしまい、間に合わなくて“大惨事”になってしまうかもしれません。まずはひとつ手に入れて中身をチェックし、使う練習をしておきましょう。

携帯トイレには各種ありますが、基本的な構成は、用を足すための「便袋」、便をかためる「吸水凝固剤」、汚物が入った便袋を収納する「防臭袋」というセット。

これら3点は、メーカーによってそれぞれ工夫されていますが、使い方はほぼ同じです。では、その使用方法を流れで追って見ていきましょう。

〈1〉まずは広げて、地面に置く

開封後、はじめに便袋を広げて、地面に置きます。袋の周囲を巻くように折っておくと、形状が安定します。

〈2〉用を足し、凝固剤でかためる

あとは、この上に用を足すのみ! 失敗してはみ出すと、この後の処理が面倒になるので、注意してください。

ここで使った「携帯トイレ&超防水チャック袋」の吸水凝固シートは大判ということもあり、ゲル状にかためられる水分量は相当なもの。

一般的に水分量が少ない“大”はもちろんのこと、ほぼ水分といってよい“小”であっても、相当な量の水分が凝固します。

凝固剤と便袋が別になっているタイプであれば、汚物の上に凝固剤を振りかけて、水分をかためます。

〈3〉防臭袋に入れ、密閉して持ち帰る

終了後、まずは便袋の口をきっちりと結び、中身が漏れないようにします。そして、便袋ごと防臭袋にイン!

このとき、防臭袋の中に無用な空気が入っていると、何かの拍子に圧力がかかったとき、内側から破裂するように開いてしまいます。これは危険!必ず空気を抜いたうえで、しっかりと封をしておきましょう。

もしも凝固剤でかためきれないほどの水分量になっていたら? と心配する人もいるかもしれません。ただ心配無用です!

「防臭=空気が漏れない」袋は、「防水=水分が漏れない」袋でもあるということ。安心して持ち帰りましょう。

携帯トイレブースの便座と組み合わせて

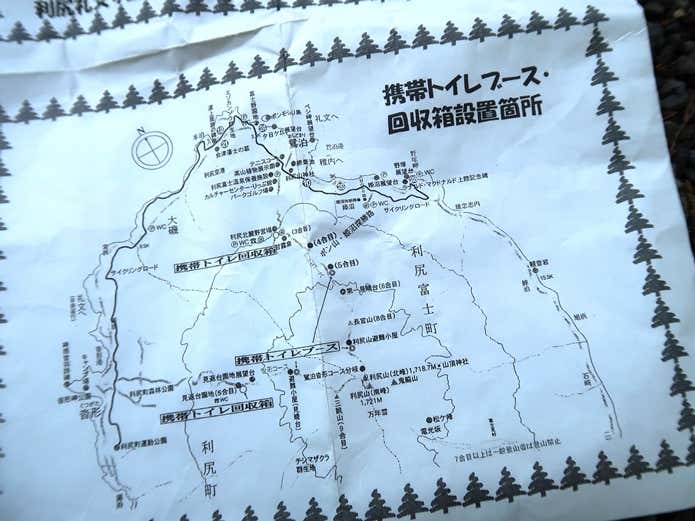

山中に「携帯トイレブース」が設置されている山域も増えてきました。小屋やテントなどいろいろな形状があり、どれも用を足している姿を他人から見られることなく携帯トイレを使えるのが嬉しいポイント。カギもついているので、安心ですよ。

じつは、ここで使用方法の例で紹介した「携帯トイレ&超防水チャック袋」はかなり大型。その理由は携帯トイレブースに置かれた便座と組み合わせやすい形状であるためです。

便座が置かれている携帯トイレブースであれば、腰かけて携帯トイレを使用でき、とても便利です。きれいに使うように心がけましょう。

マナーが悪い一部の登山者には、使用後の携帯トイレを放置して出て行ってしまう人が今も少数いるようです。これは、必ず自分で持ち帰るように!下山口に回収ボックスが設置されていることもあります。

ハイマウント 携帯トイレ(便袋1枚/高密閉チャック袋1枚)

| サイズ | ECOサニタクリーン便袋:約幅65×高さ55cm 高密閉チャック袋:約幅24×高さ38cm |

|---|---|

| 重量 | ECOサニタクリーン便袋:約65g (1枚あたり) 高密閉チャック袋:約19g (1枚あたり) |

| 材質 | ECOサニタクリーン便袋:ポリエチレン(バイオマスポリエチレン30%) 高速吸水凝固シート:紙パルプ、高吸水性樹脂ポリマー、不織布 高密閉チャック袋:ナイロン、ポリエチレン |

| セット内容 | ECOサニタクリーン便袋(高速吸水凝固シート)×1枚、高密閉チャック袋×1枚、水溶性ポケットティッシュ×1枚 |

登山コースに応じて、携帯トイレの種類を検討する

自分が行く山に、携帯トイレブースがあるとわかっているのなら、少々重くても大きめのほうが応用度は高くなります。しかし携帯トイレブースがない山であれば、もっと軽量でコンパクトなタイプのほうが持ち歩きには便利です。

いうまでもなく、軽量でコンパクトなもののほうが処理できる量は少なくなります。しかし、大きめの携帯トイレが必要な場合はあまり多くはないものです。

携帯トイレブースの便座に合わせて使うことが想定されるならの大きめ、そうでなければ小さめのものを複数持つなど、状況に応じて使いわけましょう

モンベル O.D.トイレキット

| サイズ | 便袋:65×50cm(開口部周囲130cm) パッケージ:6×20×1cm |

|---|---|

| 重量 | 43g |

| 材質 | 防臭袋:ナイロン+ポリエチレン 便袋:ポリエチレン 吸水材:アクリル系ポリマー |

| セット内容 | 便袋1、吸水ポリマー1回分、防臭袋1 |

▼携帯トイレの種類をもっと見たい人はこちら

身を隠せる場所がないときに、どうするか?

山中に携帯トイレブースがあったり、体をしっかりと隠せる木立や大きな岩などがあったりすれば、自分の姿を隠して携帯トイレを使えます。しかし、広々とした草原や稜線では、完全に身を隠せる場所がないことも。そんなときはどうすればいいのでしょう?

そこで、ぜひ持っていってほしいのが、ツエルトまたはポンチョです。

どちらもいざというときには、テント やタープ のように活用できる簡易的なビバーク装備やウェアの一種で、体を隠すことに一役買います。山中での安全性を高めることにもつながりますので、もしも携帯トイレを使わなかったとしてもムダな装備ではありません。

大木や大岩がなくて自分の姿を隠しきれない場所でも、このような準備をしておけば、万が一のときでもなんとかなります。

とはいえ、ツエルト やポンチョ を使ったとしても、丸見えでは恥ずかしいですし、周囲の人も不審に思うかもしれません。岩やヤブである程度は身を隠せる場所を選びましょう。

また、大事なのが「足元」の状態。滑落の恐れがある急斜面やガレ場は選ばず、繊細な植生を傷めるような場所も避けるようにしてください。

他の人の邪魔にならないように登山道から少し離れたいですが、外れすぎると道を失って遭難する可能性も。なんとかよい場所を見つけましょう。

アライテント ビバークツェルト ソロ 1人用

| 重量 | 105g |

|---|---|

| サイズ | 設営時:間口80×奥行70×高さ90cm 収納時:9×7(幅4)cm |

| 素材 | 15dnリップストップナイロンPUコーティング |

▼ツエルトやポンチョの種類を見たい人はこちらの記事をチェック

携帯トイレといっしょに使う便利グッズ

最後に、より衛生的に用を済ませるため、携帯トイレと組み合わせて使いたい用具もご紹介しておきましょう。

普段、温水洗浄便座を使っている人には、“携帯シャワー” がオススメ。陰部を水で流すことで、たとえ長期の登山の際でも清潔に過ごせます。

またはトイレットペーパーだけでなく、ウェットタイプのシートを活用するのもオススメですよ。ただし、ウェットタイプはとくに分解されにくいので、確実に持ち帰ってください。

ファルコン 携帯シャワー ファルウォッシュ・ミニ WI-01 (防災用品/ウォシュレット)

ネピア おしりセレブ WET

ペーパーの防水対策も!持ち運び方に一工夫

トイレットペーパーの持ち方も考えたいものです。もともとトイレに流せるように作られた水溶性の紙なので、水濡れに弱く、地面に置いているだけで水分を吸収して使い物にならなくなることも。

そこで、ロールごと外側からガムテープで巻いて防水し、ペーパーは内側から使っていけば、水から守れます。このとき、底部の一端もガムテープで封をしてしまえば、濡れた地面の上にも置くことが可能。

山をきれいにするために、積極的な活用を!

繰り返しますが、携帯トイレを持参することは、もはやマナー。購入して保有しているだけではなく、開封して使い方を学んでおきましょう。山中に携帯トイレブースや回収ボックスがあったときは、実物を見て確認しておけば、いざというときも焦りません。

山の環境を守るためにも、携帯トイレをどんどん使っていきましょう!