映える夜景写真は、機材スペックにあらず

山ならではの美しい景色。思い出だけでなく写真に残したい!と多くの人が思いますよね。

スマホで手軽にキレイな写真を撮影できるようになってきましたが、とくに難しいのが夜景写真。

夜景モードにしても、実際の感動を伝えきれない残念な感じになってしまうことがあります。写真初心者にとってこれ以上もうどうにもできない!ここがスマホの限界か……と撮影は早々に諦める始末。

やはりキレイな写真を撮るためには、高級な一眼レフや専用のレンズなど、機材スペックをあげる必要があるのでしょうか。山岳写真撮影講座も開催するカメラマンの加藤幸光さんに、直撃で聞いてみました。

とくに夜景の場合は、光と影を組み合わせて、立体感を生み出すことが大事です。これさえ意識すれば、どんなカメラでも映える夜景写真を撮影できるようになります。

景色を切り取る写真は、実は機材スペックに頼らずともクオリティをあげることができるとのこと!

前回もスマホでの撮影術を教えてくださった、山岳写真撮影講座も開催するカメラマンの加藤幸光さん。

(公社)日本山岳ガイド協会認定登山ガイド

▼スマホでの簡単撮影テクニック

今回は、夜景写真ならではの「構図決め」と「明るさの調整」のテクニックを教えていただきました!スマホに限らずどんなカメラにも汎用できますよ。

さらにブレやすい夜景撮影だからこそ使いたいオススメ2アイテムもチェック。

宿泊登山を楽しむ人や夜景がキレイな山へ登る予定がある人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

芸術的な夜景写真が撮れる!5つの基本構図を覚えよう

夜景に限らずですが、写真は“光と影”を駆使して立体感を生み出すことが大切。被写体である「夜景」だけに目を奪われず、周囲の「影」を意識する構図によって、より印象的な写真になります。

ここでは基本的な5つの構図をご紹介。覚えておくだけで、同じエリアの夜景写真でもいろんな景色の切り取り方が可能です。バリエーション豊かな撮影ができるようになりますよ!

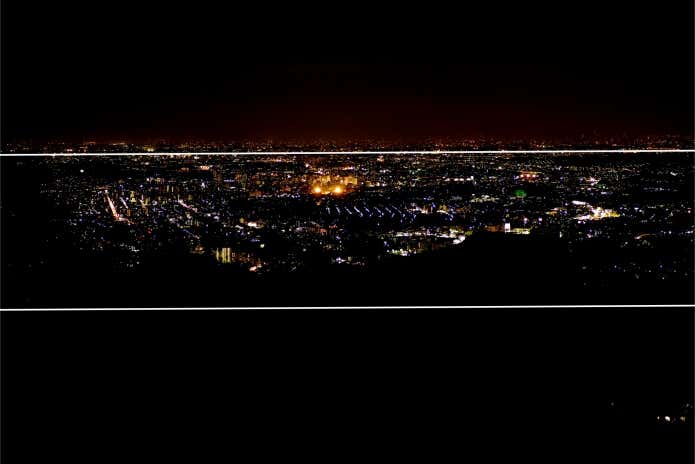

横3分割構図|画面に奥行きを出そう

夜景と夜空が半分ずつの横2分割構図だと、写真の印象が単調になりがち。

そんな時は手前の影も加えて、夜景・夜空と横3分割の構図にしてみましょう。写真にぐっと奥行きが出てきますよ。

縦3分割構図|奥行きと同時にストーリー性も演出

夜景に限らず、風景の中に登山者の姿を入れた山岳写真にも使えるのが縦3分割構図。

この作例では右3分の1のライン上に登山者のシルエットを配置。そうすることで夜景に奥行きを持たせると同時に、「この夜景を見ながらたたずむ登山者」と写真を見た人の空想を広げさせます。

フィッシュアイ効果|躍動感あふれる写真に

水平線が湾曲して見えるフィッシュアイ(魚眼)効果は、写真を躍動的にしてくれます。魚眼レンズやスマホ用の魚眼効果を出すクリップレンズなどもありますが、実は通常の広角レンズでも十分。

水平線を構図の中のなるべく下に配置することで、フィッシュアイ効果を得られますよ。

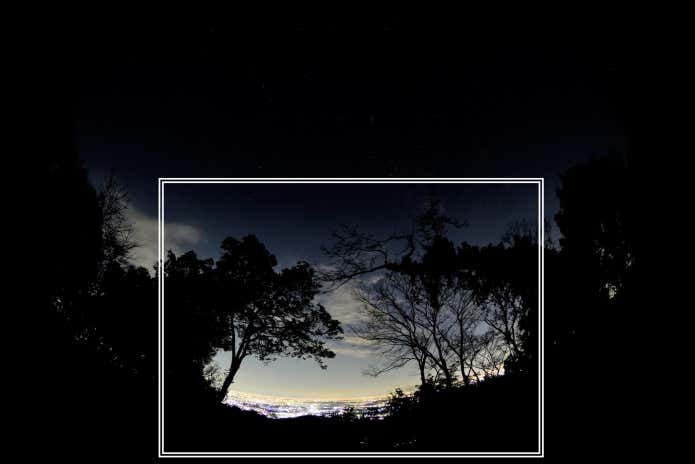

額縁構図|ただの夜景ではなく“山から見た夜景”を強調

綺麗な夜景を目の当たりにすると、ついつい夜景自体をフォーカスしたくなりますよね。けれども出来上がった写真は「ただの夜景」になりがち。

手前の樹木や道標などを額縁代わりにして夜景を囲うことで、写真に奥行きが出るばかりでなく“山から見た”という印象も強まりますよ。

三角形構図|鑑賞者の視線を夜景に誘導しよう

際立たせたい被写体である夜景、構図を工夫することで中心に大きく写っていなくても見る人の目を引きつけることは可能。右から左へ高さが低くなっていく3本の樹木を前景に配置することで、三角形構図となり自然に左下の夜景へ視線を誘導できるのです。

この作例では鳥居を使って前項の額縁効果も採り入れ、奥行き感も演出していますね。

仕上がりがグンと変わる!明るさの調整って?

撮影機材によって、明るさ調整の設定方法はさまざま。そのため、ここでは調整する時のポイントを紹介していきます。

明るかったり暗かったりと、写真を撮る時に取り込まれる光の量を露出といいます。露出を補正することにより、それぞれ写真にどんな効果を与えられるのかみていきましょう。

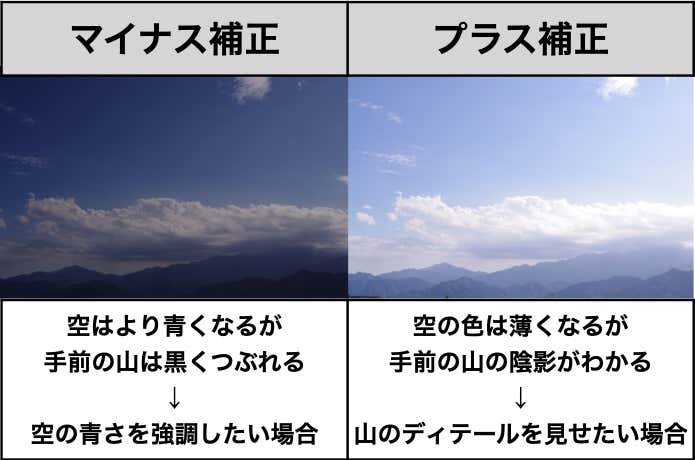

露出補正の基本を抑えよう

明るくすることをプラス補正、暗くすることをマイナス補正。それぞれ、写真の際立たせたいポイントが異なります。わかりやすく昼間の写真で見比べてみましょう。

明るさの違いにより、受け取る印象が異なるのが分かりますね。

夜景写真の場合は、影の部分を際立たせると立体的になりやすいので、マイナス補正をすることが多いです。

夜景バージョンで補正の違いを見比べてみると、

マイナス補正をした方が、街明かりが際立つので立体的に見えますね。補正の違いを意識しながら、目立たせたいポイントを決めて調整しましょう。

また撮影時だけでなく、後から写真を加工する際にも、シャドウ部分をマイナスにすれば同様の効果を得ることができますよ。

明るさにも旬が!ベストタイミングをチェック

当然のことながら桜や紅葉のライトアップなどは開花時期などの見頃も大切ですが、街灯りにも「旬」があります。

同じ場所なら夏よりも冬、同じ季節ならより標高の高い場所、というように空気の澄んだコンディションがベストタイミング。撮影テクニックや画像加工である程度の補正は可能ですが、被写体自体の「鮮明さ」も重要なポイントです。

ブレやすい夜景撮影に!あると便利なアイテムはコレ

周囲の暗さによりシャッタースピードが遅くなる夜景写真の撮影は、ブレやすいのが難点。そこでブレ防止のためには、いかにカメラを固定させるかが重要です。

かといって本格的な三脚は重く持ち運びも大変ですよね。そこで加藤さんにブレないようにするプチテクニックを伺いました。

それがこちらの2つ。

・立木やベンチなどにもたれかかったり、しゃがむことで身体がブレるのを防ぐ

・シャッターボタンを押す時の振動を防ぐため、カメラを保持したままセルフタイマーやリモコンでシャッターを切る

またカメラ本体を支える道具があるとよりブレにくいとのこと!そこで今回は、登山時にも持ち運びしやすいミニ三脚やグリップハンドなど、オススメアイテムも教えていただきました。

どれもスマホやデジカメでも利用できるので、手持ちのカメラに合わせて用意してみてくださいね。

Ulanzi U-Grip Pro gopro 手持ちスタビライザー Gopro低い位置の撮影 DVビデオ 超軽量 ミニ 手振れ防止ハンドルグリップ

HAKUBA ハクバ H-EP3-PW(パールホワイト) ミニ三脚 eポッド3

安全に、綺麗な夜景を撮影するために

夜景撮影の際に忘れてはいけないのが「周囲は暗い」状況であるということ。山小屋やテント場に宿泊して撮影する際には、日没前の明るいうちに段差やつまずきやすい石などがないか、確認しておくことも大切です。

日帰り撮影の場合、暗い登山道を下山すること自体にもリスクが。ガイドさんと一緒に行くなど、1人で行くことはないようにしましょう。

高尾山や丹沢・大山は季節によって、ケーブルカーの運転時間が日没後まで延長されるタイミングがあります。そこを狙って撮影しにいくのもオススメですよ。

安全に、楽しく、山から見た夜景の感動を素敵な作品にしてみてくださいね。