現代のテント、とくに山岳用のテントは、風や雨への対応をしっかりと考えて設計されており、「正しい」テントの張り方を行なっていれば、台風のような相当な悪天候にも耐えられます。

風でテントが壊れたり、雨水が浸水してきたりといったトラブルはよく見聞きしますが、テントをしっかりと設営できていれば防げたものが多く、少なくても被害を格段に軽減することができるのです。

山岳ライターで、テント泊の方法や山道具についての本も書いている筆者は、職業柄、山中のテント場で登山者がどのような方法でテントを設営しているかいつもチェックしていますが、ざっと見た感じでは半数以上が適切な方法で設営できていません。

それでも晴れていて風が弱いときは問題にはならないのですが……。

そのあたりのことについては、以前書いた記事でも触れていますので、ぜひご一読ください。

「雨」も嫌だけど、とくに「強風」には注意!

さて、これから説明するのは、「正しい設営方法」を理解したうえでの”応用編”。“悪天候時にどのようにテントを設営するのか”という話です。

山中での悪天候とは、すなわち「風」と「雨」。とくに「強風」です。

「雨」でテントが濡れれば非常に不快ではありますが、多くの場合は不快なだけで、一晩くらい我慢すればなんとかなります。しかし「強風」の際はそれどころではありません。

テントが破壊されたり、吹き飛んでしまったりするのですから!

設営時に天気がよければ、説明書通りの「正しい」設営を行なえばいいでしょう。しかし難しいのはすでに設営しようとしたときに悪天候になっていたとき。強風が吹き、雨が降り注いている状態では、セオリー通りの設営は難しく、そもそもその方法では立てられないこともあります。

そんなときはどうすればいいのでしょう?

ところで大前提として、現代の山岳用テントは多様な種類があり、いくつかの分類方法があります。

そのなかで、とくに「設営」という面で重要なのは、ポールをインナーテントの細長い袋状の部分(スリーブ)に通すことで立体化させる「スリーブ式」なのか、ポールにフックでインナーテントをつるして立体化する「吊り下げ式」なのかということ。

また、それらもモデルごとに設営方法が大きく異なります。

そんなわけで、以下で説明していくことは、サンプルに使ったテントでの一例でしかありません。紹介する方法やアイデアは、みなさんがお持ちのテントに合わせて応用してください。

では、はじめに「スリーブ式」テント。「吊り下げ式」は改めて別の記事としてご紹介しますが、この「スリーブ式」の方法も参考になるはずなので、併せてお読みください。

重要ポイントを把握!「スリーブ式テント」設営の一例

最初に風向きを確認します。テントというものは大半が上から見ると長方形です。

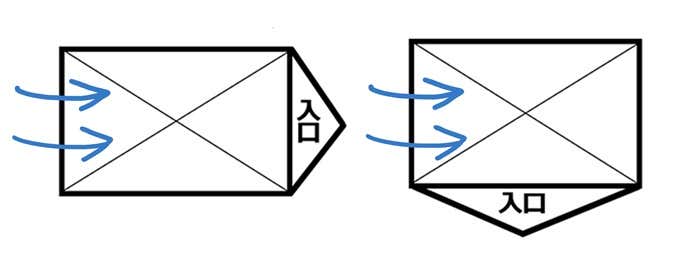

つまり、短辺と長辺があり、そのうち風を受けるのが短辺になるように設営位置を考えます。少しでも風の圧力がかかる面積を減らすためです。

テントの長辺ではなく、「短辺を風上」に!

出入口が短辺にあるテントならば、出入り口は風下に。風上にすると風が内部に吹き込み、いくらしっかりと設営できても、テントが簡単に吹き飛んで危険です。

出入口が長辺にあるテントであれば、風が出入り口に対して横向きに吹くので、出入り口が短辺にあるテントほどは危険ではありません。

ただし、フライシートを開く側が風下になるようにしましょう。風上を開いて使うように設営すると、風圧でフライシートが引きはがされやすくなるからです。

風上に樹木などがあれば、風の圧力が抑えられ、さらに設営しやすくなります。

ここからは順を追って見ていきましょう。

【1】風上に立ち、風に背を向けてインナーテントを広げます。

【2】膝で体重をかけてインナーテントを押さえながら、ペグを打ちます。

吹き飛ばされないように、はじめに「風上」をペグで固定

風上の2か所にペグを打ってしまえば、少なくてもインナーテントが吹き飛ばされる可能性は少なくなりますが、急に風向きが変わるとペグからテントが外れてしまいます。

必ずテントのどこかを手で持っているか、膝などで体重をかけたりして、設営作業を進めていきます。

【3】風上側のペグを2本とも打った状態。これでもうインナーテントが吹き飛ばされる可能性は格段に減りました。

このときは、まだ風下側のペグは打つ必要がありません。

【4】つぶれたままのインナーテントの上にフライシートをかけてしまえば、これで設営中にインナーテントが雨で濡れることをかなり防ぐことができます。

先ほどと同じように膝で押さえながら、フライシートとインナーテントをバックルで連結。これも風上側のみにしておきます。

重要!手順だけでなく、細かいことも忘れない

設営に夢中になっていると、忘れがちなことがあります。例えば、テントやポールを出した後のスタッフバッグ。

雨で濡れるくらいならいいのですが、風で飛ばされて紛失すると大ごとです。

中身を出したスタッフバッグは、ウェアのポケットへ。まだ設営前のテントの内部へ放り込んでおいてもいいでしょう。

また、雨天時は設営中のバックパックにはカバーをかけたままにして、カバー側を雨が降ってくる空に向けておきます。背面パッドができるだけ濡れないようにしておくと、テント内に収容したときに内部をあまり濡らさずにすみます。