赤テープは正規ルートにあらず!樹林帯での「思わぬ落とし穴」

樹林帯の登山道を歩いていて、よく見かけるのが赤やピンクのビニールテープ。登山道の目印として目で追いかけているという人も多いのではないでしょうか。

けれども、これらは登山道の目印とは限らないのです。林業・狩猟・測量・送電線管理・林道整備など、さまざまな「登山以外」の目的で巻かれていることもあります。そのため、これを目印に進んでしまうと登山道から外れ、道に迷ってしまうことも。

赤テープを辿って道迷いに。多くの参加者が集う大会で発生した、コースロスト

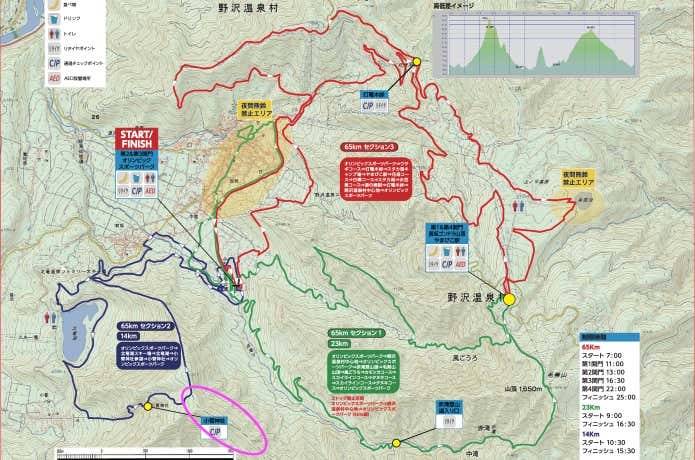

『The 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉』は、長野県野沢温泉村と飯山市にまたがる山間部を、3つのセクションに分けて走るトレイルレースです。

2021年7月16日に開催された大会では多くの人が参加していましたが、そんな中で赤テープを辿っていってしまったことによるコースロスト事象が発生。

道から外れてしまったKさんは、今回は幸運にも

・スマートフォンの通信圏内だった

・大会がココヘリの携帯を義務付けていた

上記2点によって早期に発見され、無事救助されました。

ただ電波が入らないエリアだったり、ココヘリがなかったりと状況が少しでも違えば、もしものことが起きていたかもしれません。

今回はなぜ道を間違えてしまったのか、当時の状況をKさんと捜索者の手記から検証。登山者が気をつけるべき点や備えておくべきことを事例とともに紹介していきます。

何故コースロストしたのか?Kさんの証言

今回のコースロストから、以下の点がとても大切であるということがわかりました。

〈1〉分岐、地形が変わる場所では必ず方向確認をすること

〈2〉電子機器の充電を行い、バッテリー切れを起こさないようにすること

登山者であれば、上記は意識している点かもしれませんが、実際の事例とともに「なぜ必要なのか」をそれぞれ深掘りしていきましょう。

〈1〉分岐、地形が変わる場所では必ず方向確認をすること

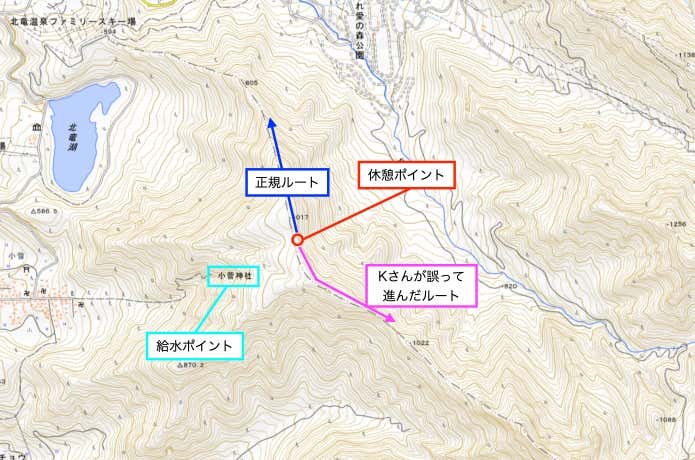

Kさんが分岐を間違えてしまった時、ランナーがバラけて単独走になった状態だったとのこと。水色で示した給水ポイントである小菅神社で飲料水を補給して、赤丸で示した稜線上のコル(鞍部)で休憩した後に、方向や周囲の状況確認を怠ったってしまったことからルートを間違えてしまいました。

青色で示した北西方向の正規ルートとは真逆のピンク色で示した南東方向の尾根へ。Kさんは木に巻かれた赤いテープを頼りに進んでしまったのです。これは登山道の目印ではなく、国有林の境界線のため、森林管理署が境界を示す為に付けたものでした。

*Kさんの手記*

赤いマークが付いている木を目印に前に進んで行きましたがやがて木が折れて、薮が多くなってくるなどどんどん厳しいコースになり不安になりました。

初めてトレイルランニングの大会に参加したこともあって、こんなものなのかな?と思い1km程進みましたが やはり何か違う気がして、周りにランナーさん居ますか?と叫びましたが応答もなく、ジオグラフィカ(GPSアプリ)を立ち上げるとやっぱりルートから外れていると感じました。

地形や景観があまり変わらない稜線(尾根)では、休憩で座り込んだ際に「これから進む道」の方向を誤ってしまう遭難事例が、これまでも複数発生しています。

展望のある場所であれば山の形や位置、樹林帯であれば木が作り出す影の方向など、休憩後は広い視野で周囲を確認、さらに地図やコンパスで方向を確認してから行動を開始するようにしましょう。

〈2〉電子機器の充電を行い、バッテリー切れを起こさないようにすること

コースロストが発覚したのは、同じ大会に出場していた友人にKさんから「コースロスト(ルート外れ)したかも知れない」と連絡があったため。

友人や救助の方と連絡をとることができた、スマートフォンの存在がKさんにとって心の支えだったそうです。

*Kさんの手記*

一緒に大会に参加しているラン友のグループLINE にジオグラフィカに出ている現在地と木にくくり付けてある赤いリボンと赤い矢印の写真を撮り、合っているか確認してもらいましたがどうやらコースロストしているようでした。

仲間のアドバイスとして一人で動くなと言われて、水分量の確認と上着を着てその場で待機することにしました。

走行中は機内モードにしていた為、充電も充分で待機中は友達と連絡も取れたので、不安は無かったですが、これが圏外地域だったり、携帯の充電が無かったり、夜間だと私はどうなっていたのか?我に帰ると不安になりました。

電波の不安定な山岳地域では、通話モードのままだとスマートフォンが電波を探そうと普段以上にバッテリーを消費してしまいます。沢地形の場所など電波が弱くなりがちな場所や圏外では、いざという時のために、行動中はKさんのように機内モードにしておき、バッテリーの消耗をおさえることが大切ですね。

またそもそも圏外エリアで道迷いしてしまった場合、連絡をとれません。遭難前に家族や知人にあなたが送った写真・メール・通話の内容などが、警察による捜索活動の手がかりになる場合もあります。登山前には自身のキャリアがルートのどの箇所で通話可能なのかをチェックしておくのもいいでしょう。

NTTドコモ|携帯電話がご利用いただける登山道au|携帯電話がご利用いただける登山道SoftBank|登山道マップ