撮影:筆者

なんと3人に1人が登山中に「捻挫」を経験!

登山中の捻挫は行動不能になり得る危険なケガ。しかし、山登りを続けていると「足首を捻挫しちゃった……」なんて話をよく耳にします。

事実、YAMA HACKのインスタグラムで「山で捻挫をしたことがあるか」というアンケートを実施したところ、3,205人の回答のうち、

・ある/1,028人(全体の32%)

・ない/2,177人(全体の68%)

と、およそ3人に1人は捻挫を経験したことがあるという結果に。これは他人事ではないですね。

そこで今回は、東京都山岳連盟主催の講習会でテーピング実習の講師をしている医療マッサージ研究所の岡田智一さんに、登山中に起こる捻挫の要因や予防に役立つトレーニング方法について伺いました。

「私は大丈夫」がいちばん危険!

登山では、とくに下山中に足首にある靭帯を損傷する捻挫が多いといわれています。それは、登山道が不整地であるといった環境だけなく、岡田先生曰く、私たち登山者の意識も大きく関わっているのだとか。

山登りの経験が豊富、もしくは体力に自信がある人の中には、「私は山歩きに慣れているから大丈夫!」と考えている方がいるかもしれません。しかし、捻挫は誰にでも起こり得るケガ。「私は捻挫しない」と過信している状況こそ気をつけるべきで、先ほど説明した「捻挫しやすい状況」のひとつに当てはまると岡田先生は忠告します。

では、どうして足首の捻挫は誰にでも起こり得るケガといえるのでしょうか。危険な捻挫を回避するためにも、足首をひねる仕組みと要因を見ていきましょう。

仕組みでわかる。だから下山中に捻挫が多い

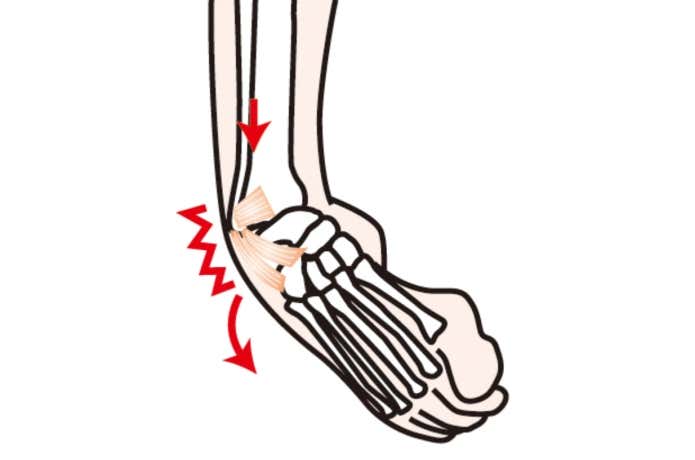

登山で圧倒的に多いといわれているのが、写真のように足首が外側に倒れる「内反し捻挫」です。「内反し捻挫」が起きる動きを分解すると、以下の3ステップにわかれます。

①底屈

②内転

③回外

①〜③の状態を詳しく見ていきましょう。

①底屈(ていくつ)

まず「底屈(ていくつ)」といって、内反し捻挫が起こる前は、足先が下がってつま先から地面に接地する動きになります。足首がもっとも不安定になる状態で、内反し捻挫の起点です。

行動中は足を上げたときに自然とつま先が下がった状態になり、下り坂になると嫌でもつま先着地になります。そのため、上り坂や平地よりも下山中は足首を捻りやすいといえます。

②内転(ないてん)

底屈の状態で足に荷重がかかると、以下の理由から、多くの場合に足首は外側に倒れます。

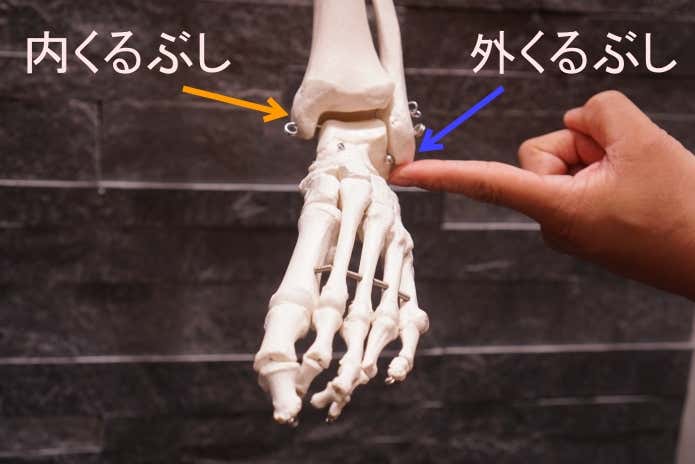

・内くるぶしの骨の方が外くるぶしの骨よりも短い

・外側にある靭帯の張力が強い

・外側の筋力が内側の筋力と比べると弱い

この足裏が内側を向いた状態が「内転(ないてん)」です。

③回外(かいがい)

内転から、さらに前方向へ力が加わると、足首を中心に足全体が反時計回りに回転します。これが「回外(かいがい)」と呼ばれており、いわゆる足首をひねった状態。この時点で靭帯が損傷して内反し捻挫が発生します。

注意したい捻挫につながる4つの要因

仕組みがわかったら、今度は捻挫を引き起こす4つの要因を確認しましょう。

これらの要因を知れば、意識次第で捻挫を回避することも可能になります。ここでは、それぞれの対策も一緒に考えます。

①環境要因=登山道は足元が不安定

整備されていない登山道はそもそも不安定な路面状況。そのため、街中を歩くよりもはるかに足首をひねって捻挫しやすい状況にあるといえます。

【対策】

足元の路面状況を確認しながら歩く

②意識要因=疲労や景色で意識レベルが低下

下山時は気が緩み、さらに疲労がピークに達しているため集中力が低下しがち。また、周りの景色に目を奪われて足元への注意が散漫になっていた、というケースも捻挫しやすい状況です。

【対策】

疲労や景色に気を取られず、足元に意識を集中させて歩く

③個体要因=身体的特徴や体調不良、体力・筋力不足

骨の形状、関節の構造、筋肉の割合といった身体的な特徴、当日の寝不足や熱中症、高山病といった体調不良、体力以上の長距離コースを計画する、筋力以上の荷物を背負うといった状況も捻挫に繋がる可能性があります。

【対策】

体力と筋力に見合った計画を立てて、万全の状態で当日を迎える

④絶対要因=背負う荷物でバランスを崩しやすい

登山では荷物を背負うため、空身の状態よりバランスを崩しやすい状況といえます。また、先ほど説明したように、山を下るときは必然的につま先着地になるので、内返り捻挫の起点となる「底屈(ていくつ)」の状態になりやすいです。

【対策】

絶対要因ではあるものの、日頃からバランスを崩しにくい体を作るためのトレーニングを行うことで改善できる

捻挫は、注意、計画、トレーニングで予防可能

捻挫の仕組みや要因を知ると「捻挫は誰にでも起こりうるケガ」ということがわかります。そのため、「私は山歩きに慣れているから大丈夫!」と考えるのではなく、つねに注意しながら行動し、無理のない計画を立てて、トレーニングを行なうことが、捻挫を予防するうえで大切です。

捻挫の予防法がわかったら、次の項目では、日頃からできる具体的なトレーニング方法を紹介していきます。