アイキャッチ画像撮影:RIE

登山時の睡眠不足問題

「日の出を見たい!」

「明るいうちに活動したい!」

登山では、いつもの生活リズムと違う形で活動することが多くなりがちですよね。そんな中で抱える「睡眠」の問題といえば……

- 早朝出発で寝不足

- 車中泊でぐっすり眠れない

- 前夜に遅くまで準備をしていて就寝時間が遅くなってしまう

- 翌朝早いからと、いつもより早めに布団に入ったのに、寝付けない

など、普段と違う活動リズムによる寝不足問題があります。また他にも、

- 寒い、かたい、隣が気になる、など、いつもと違う睡眠環境で眠れない

- 疲れすぎて、体が興奮状態でうまく眠れない

など……いつもと違う環境によって、「眠りたいのに、眠れない!」そんな悩みを抱えている方も多いようです。

高地では、睡眠の質が下がる

標高の高い場所では酸素濃度が低く、睡眠の質が下がる

1週間程度高地に滞在すれば、低酸素に体が順応することがわかっていますが、ほとんどの場合、登山日数はそれより短いと思います。体が事前に順応するまでの日数を考えると、山で普段通り熟睡するのはなかなか至難のワザ。

そのため、たとえ寝不足でも……少しくらい疲れていても……ついつい頑張ってしまうという人が多いのではないでしょうか。

しかし、安全面・事故やケガ防止の観点からみて、睡眠不足の登山はリスクが高くなります。

眠気だけじゃない!なぜ眠らないとダメ?

そもそも睡眠の役割は『脳と体の疲労回復』です。特に、脳の疲労を回復させるのは睡眠だけ。

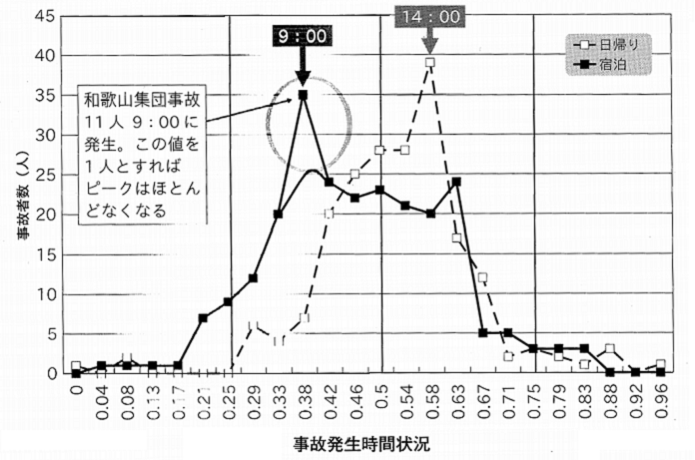

上のグラフを見ると、日帰り登山の事故のピークは「午後2時」。この時間は、実は体内時計のリズム的もに眠気が起きやすい時間なのです。

そして眠くなる最大の原因は「睡眠不足」。結果的に睡眠不足は、おのずと事故に繋がりやすくなります。

また、自動車の運転の事故率は、7時間以上の睡眠をとっている人と比べて、それ以下の方が事故率が上がるというデータもあります。

6~7時間睡眠:1.3倍

5~6時間の睡眠:1.9倍

4~5時間:4.3倍

4時間未満:11.5倍

これは睡眠不足による集中力・判断力の低下が招いた事故といえます。眠たい時は、体に力が入らない、体の反応が遅いなど、ケガのリスクも上がることに。

仮に眠気を感じていなくても、睡眠不足の状態は、いつもより判断ミスやふらつきが起きやすくなっていることを頭に入れて活動しましょう。