山で遭遇する危険生物たち

登山をする上で気をつけたいことのひとつに、様々な危険生物との遭遇があります。もし攻撃されてしまった場合には、時に命につながることにも。

また、登山中に事故にあった場合、下山して病院に行くまでかなりの時間がかかるので、その場でできる限りの“応急処置”をすることが重要です。

そこで今回は、山の中で遭遇する代表的な危険生物を系統別に分類し、どんな応急処置をすればいいのか紹介していきたいと思います。

※この記事でお伝えできるのはあくまでも代表例です。種により、対応が多少異なる場合もありますのでご注意ください。

今回教えていただくのはこの方

まずは危険生物を系統ごとに分別

大型生物のクマなどを除いた、山で遭遇しやすい代表的な「有毒危険生物」としては、主に「6系統」に分けられます。毒の毛や体液など、生き物ごとに毒の使い方が異なります。それぞれの系統に属する主な生物名と、攻撃方法などを表にまとめました。

【危険生物系統別分類表】

| 系 統 | 種 類 | 危険部位

など |

症 状 |

|---|---|---|---|

| 1 毛虫系 |

イラガ、チャドクガ、マツカレハなど | 毒針毛

毒棘 |

痛み、腫れ、かゆみ |

| 2 体液系 |

マメハンミョウ

アオカミキリモドキ ツチハンミョウ アオバアリガタハネカクシ |

毒の体液 | 痛み、水ぶくれ |

| 3 ムカデ系 |

トビズムカデ、アオズムカデ

アカズムカデなど |

毒牙 | 痛み、腫れ

めまい等の全身症状の場合も |

| 4 ブユ・アブ系 |

ブユ、ウシアブ、ヒトスジシマカなど | 吸血 | 痛み、腫れ、かゆみ |

| 5 マダニ系 |

マダニ | 吸血 | 腫れ、かゆみ、感染症 |

| 6 ヒル系 |

ヤマビル | 吸血 | 腫れ、かゆみ |

*6系統以外の危険生物にハチとヘビが数えられますが、症状が重くなる傾向が高いことから応急処置のパターンが異なります。ハチとヘビの応急処置については、個別にまとめた記事がありますのでそちらを参考にしてください。

山中でもすぐ対応できる応急処置の候補

次に紹介するのは、危険生物による事故が発生した際に「山の中でもできる応急処置」の例。応急処置候補として、主に以下のA〜Hの8つがあげられます。

いずれの処置もできるだけすみやかに行うことで、症状を抑える効果が期待できます。

応急処置候補

出典:PIXTA

| 応急処置の方法 | 概 要 | |

|---|---|---|

| A | 粘着テープで

除去 |

ガムテープやテーピング用テープを利用して、毛虫の毒棘や毒針毛を取る。 |

| B | 薬などで除去 | ヤマビルに吸血された際に、虫よけスプレーなどを使用して肌からはがす。 |

| C | ピンセットや毛抜き

などで除去 |

ピンセットや毛抜きなどを使って、皮膚に咬みついているマダニなどを除去する。 |

| D | 水洗い | 患部の毒液を洗い流したり、患部を冷やすことで腫れやかゆみを抑える。 |

| E | お湯洗い | ムカデに刺された時は、43〜46℃くらいのお湯で洗うことで、症状が緩和されると考えられている。 |

| F | 経過観察 | 主に全身症状(アナフィラキシーショック)がでる様子がないかをチェック。 |

| G | 止血 | ヒルなどに咬まれた時、出血が多い場合はガーゼや絆創膏で止血する。 |

| H | 抗ヒスタミン軟膏 | 腫れやかゆみを抑えるために塗る。 |

「系統別の応急処置手順」を知ろう!

ここまで「代表的な危険生物」、「代表的な応急処置」を紹介してきました。

ここからはいよいよ、危険生物の系統別ごとの簡単な応急処置の方法を紹介していきます。

事前に応急処置の手順を知っておけば、いざという時に的確な対処をすることが可能です。また、とっさのパニックを回避するために、応急処置グッズと一緒にメモ書きして携帯しておくのも良いかもしれませんね。

※ 応急処置後、全身症状が起こるような場合や、重い症状がでるときは速かに病院を受診しましょう。

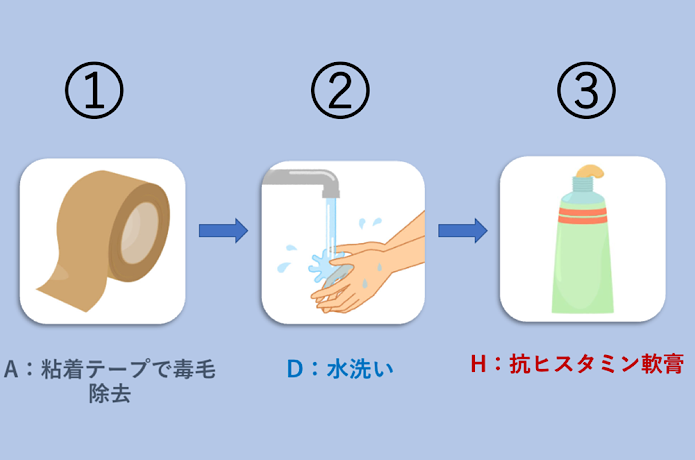

1、毛虫系にはA、D、H

毛虫たちは、本来人間を攻撃するためではなく、天敵の鳥などから身を守るために毒針毛をまとっています。その毛に触れてしまったり、細かな毒針毛が風で飛んでくることによって被害に遭うことが。

毛虫がいそうなところを、不用意に触れないこともひとつの予防策。症状としては痛みや腫れ、かゆみ、発疹があります。

【応急処置】

まずは、粘着性のあるガムテープやテーピング用テープを使って、皮膚に付着した毒針毛を取り除きます。その上で患部を流水で洗って患部を清潔にし、抗ヒスタミン軟膏を塗ることで炎症やかゆみに対処しましょう。

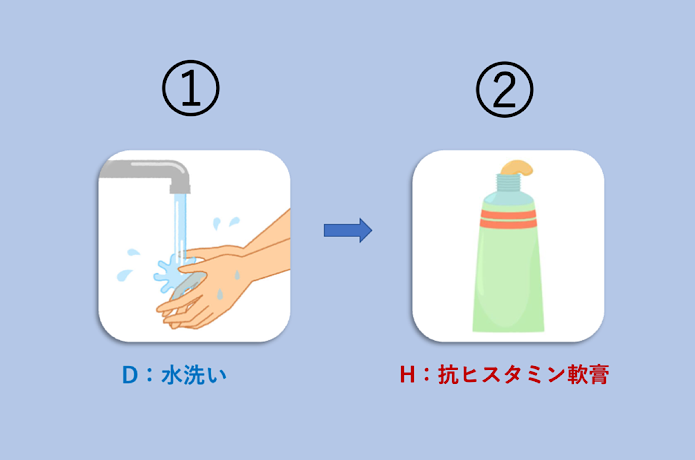

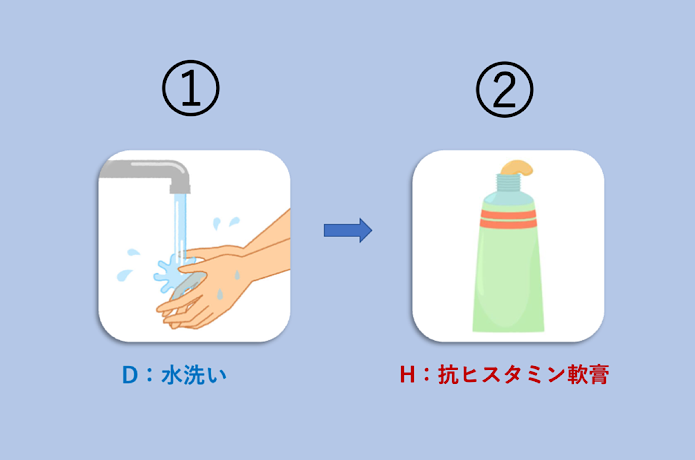

2、体液系にはD、H

体液に毒を含む虫は、不意に触ってしまったり興味本位でちょっかいを出すと毒液を放出。毒の体液に触れると、患部は赤くただれヒリヒリしたり、水ぶくれができ火傷のような皮膚炎症状を起こします。

向こうから襲ってくることはないので、もし身体にとまったらそっと潰さないように払いましょう。

【応急処置】

毒液を含んだ体液が、痛みや炎症症状を引き起こします。そのためすぐ水で、体液をよく洗い流してください。洗い流したら、抗ヒスタミン軟膏を患部に塗りましょう。

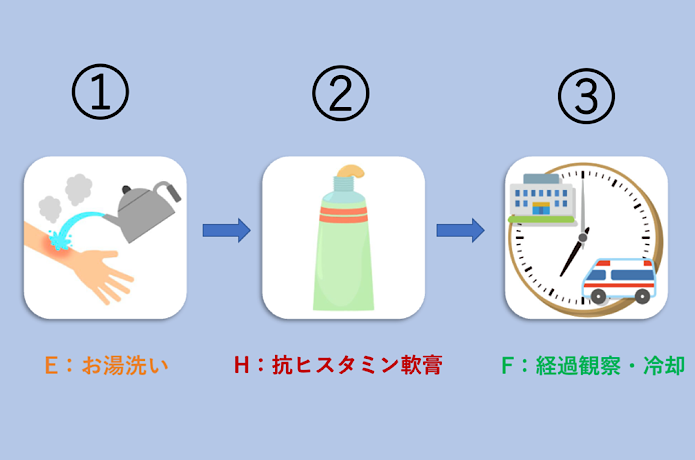

3、ムカデ系にはE、H、F

自分から襲ってくることはないムカデですが、不意に触れてしまったタイミングで咬まれることがあります。咬まれた時には、激しい痛みを感じて赤く腫れあがります。

毒に対するアレルギー反応で、蕁麻疹や呼吸困難などの全身症状につながる場合もあるので、経過観察が必要。

【応急処置】

ムカデに関しての応急処置ですが、いまだにはっきりしていないのが現状。

43〜46℃のお湯で、患部を洗うことによって症状が軽快した報告もありますが、お湯が用意できない時は水洗いでも可。その後抗ヒスタミン軟膏を塗布し、全身症状がでないか容体の経過観察をしましょう。

4、ブユ・アブ系にはD、H

人間の血を吸いにやってくるブユやアブに対しては、あらかじめ虫よけスプレーをしておくと効果的です。もし寄ってきたら、刺されないように振り払いましょう。

刺された際の痛みや腫れは、体質によって個人差が大きくでます。

【応急処置】

ブユやアブに刺された場合は、なるべく早く患部を流水で洗いましょう。水で洗うことで、アレルギーの原因となる唾液を洗い流すことが期待できます。

また、水で患部を冷却すると腫れやかゆみを抑える効果が期待できます。その後、傷口には抗ヒスタミン軟膏を塗っておきましょう。

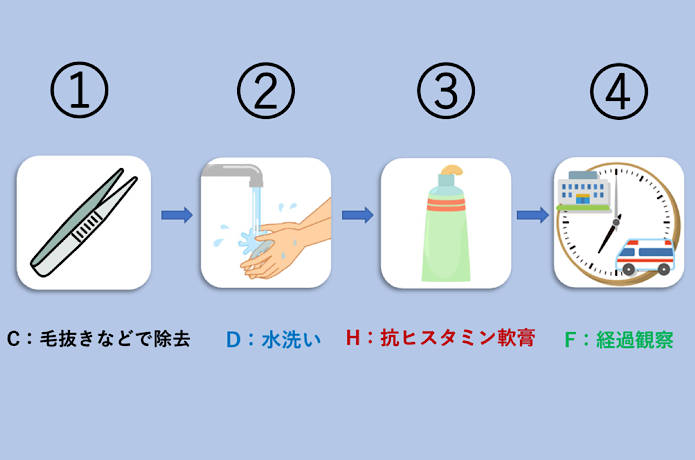

5、マダニ系にはC、D、H、F

マダニは野生動物の血を吸う生物なので、登山道を外れて獣道などに侵入しないようにすることが予防策となります。イカリジンやディートが配合された虫よけを使うのも、ある程度の対策になります。

咬まれたときに気づくこともあれば、帰宅後に服を脱いで分かることも。咬まれて1〜3週間後に発熱や嘔吐、倦怠感がみられた場合は、感染症が疑われるので病院を受診しましょう。

【応急処置】

マダニに咬みつかれたら、毛抜きや専用の「ティックリムーバー」を使って回し取りましょう。種類にもよりますが、刺咬後24時間以内だとマダニを取りやすい傾向があります。

マダニを取り除いたら患部を水洗いして、抗ヒスタミン軟膏を塗ってください。(固着して取れない場合や、マダニの一部が残るようであれば病院で除去)感染症のリスクもあるので、2〜3週間は経過観察が必要です。

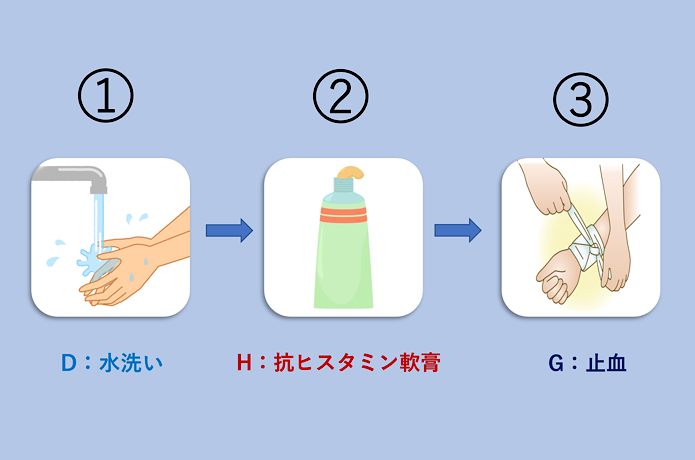

6、ヤマビルにはD、H、G

ヤマビルは、山道を歩いている際に足元から忍び寄り、皮膚に咬みついて吸血。その後かゆみや血が止まらない症状を引き起こします。

吸血時に出す「ヒルジン」という物質には、痛みを感じさせない麻酔効果や血液を固まらせない成分が含まれ、なかなか止血できない傾向があります。15%イカリジン配合の虫よけや、10%ディートを含む虫よけスプレーを肌にスプレーしておくとヤマビル除けに有効です。

また、ズボンの裾を靴下の中に入れたり、登山用のスパッツの着用も予防になります。

【応急処置】

吸い付いたヒルを剥がす際には、虫よけスプレーや食塩水が有効です。傷口を流水で絞り洗することでヒルジンをよく洗い流しましょう。傷口をよく洗うことによって、かゆみを抑える効果が期待できます。洗浄後には抗ヒスタミンを塗布。

もしも出血が止まらないような場合は、絆創膏やガーゼを傷口に当てて止血してください。

登山時に携帯したい応急処置アイテム

危険生物に遭遇した時のために携帯しておきたい「応急処置アイテム」を、いくつかピックアップしてみました。登山の際に持参することをおすすめします。

ポイズンリムーバー

ポイズンリムーバーは、ハチやブユなどに刺された時に患部に当てて毒を吸引する道具ですが、素早く使わないと効果は期待できません。また、過信は禁物です。

ASPILABO エクストラクターポイズンリムーバー

| サイズ | 本体サイズ:直径26mm 最大部分49mm 長さ118mm ケースサイズ:80mm×123mm×35mm |

|---|---|

| 本体素材 | プラスチック(ABS樹脂他) |

| 重量 | 87g(ケースを含む) |

抗ヒスタミン軟膏

危険生物に咬まれたり刺された際、抗ヒスタミン作用により、腫れやかゆみなどの皮膚症状を和らげる薬です。

ムヒアルファEX

| 効能 効果 | 虫さされ、かゆみ、しっしん、皮ふ炎、かぶれ、じんましんん、あせも |

|---|---|

| 用法 用量 | 1日数回、適量を患部に塗布 |

毛抜き、ティックリムーバー

マダニを除去する際に、毛抜きや専用の「ティックリムーバー」を使用すると便利です。マダニが咬みついている口元、皮膚のギリギリの箇所をつかんで回転させるのが上手く取るコツです。

ティックツウィーザー ウルトラ

| サイズ | 最大直径15×長さ109mm |

|---|---|

| 重量 | 約8g |

| 素材 | プラスティック(ABS樹脂系) |

| 生産国 | ドイツ製 |

ペットボトルシャワー

「患部を水洗いしたいけど山で水道がない!」そんなときに便利なのが、ペットボトルに取り付けられるシャワーヘッドです。シャワー状に水が出るので、少ない水でも効率よく患部を洗うことができます。ペットボトルのフタにキリなどで穴を開けたものでも大丈夫です。

携帯シャワー ファルウオッシュ・ミニ

| サイズ | 3cm径×10cm(28mm口径に対応) |

|---|---|

| 重量 | 8g |

| 製造国 | 中国 |

事故直後の応急処置はとても大切

山にはさまざまな危険生物が生息しています。事故にあった時は、適切な応急処置を行うことで症状の緩和が期待できます。山に入る際は応急処置グッズを持参し、もしもの際には冷静に対処したいものですね。