秋冬もテント泊を楽しみたい。でも夏用シュラフじゃ心許ない……

ひと気の少なくなった秋冬の山は、静かなテント泊を楽しむのにいい季節。でも、夏山の勢いでいつものシュラフを使ったら「めちゃくちゃ寒くて眠れなかった」なんて経験はありませんか?

モコモコな厚手のシュラフがあれば解決しますが、そもそもガッツリ雪山をやるつもりはないし、値段もなかなか高い。そこまでのコストを掛けずに、秋のアルプスや冬の低山などでもテント泊が楽しめたらいいですよね。

そこでひらめいた!

そこで思いついたのが、“手持ちのシュラフに一工夫して暖かくさせる“というアイデア。これが上手くいけば、そのシュラフの適正温度より気温の低い環境でも使えるかもしれません。

ということで、登山のテント泊を想定した「あったか改善」を用意し、実際に試してみました。検証に入る前に、まずはシュラフの適正な温度について知っておきましょう。

シュラフの適正温度は「コンフォート」を基準に

ほとんどの山岳用シュラフにはコンフォート温度(快適温度)・リミット温度(下限温度)・エクストリーム温度(限界温度)の3つの温度範囲が表記されています。これは保温力の国際表示規格(ISO23537)を示したものです。

それぞれの定義は以下のとおり。

コンフォート温度:一般的に代謝が低く、寒さに対する耐性が低い人が、リラックスした体勢で寒さを感じることなく睡眠できるとされる温度

リミット温度:一般的に代謝が高く、寒さに対する耐性が高い人が、寝袋のなかで丸まった状態で寒さを感じることなく睡眠ができるとされる温度

エクストリーム温度:一般的に代謝が低く、寒さに対する耐性が低い人が、寝袋のなかで丸まった状態で厳しい寒さを感じ、震えを伴いながら6時間まで持ちこたえられるとされる温度

一般的にはコンフォート温度・リミット温度を基準に、着衣量を考えてシーンを選ぶのが基本。エクストリーム温度は極限での使用を想定した数値で、一般向けではありません。代謝は人それぞれ異なるので、数値はあくまでも目安に考えることが大切です。

それでは、検証に入っていきましょう!

夏用シュラフを「あったか改善」して初冬に使ってみた

まずは、検証内容から見ていきましょう。今回の基本装備がこちらです。

・シュラフ:モンベル アルパインダウンハガー650 #5

スペック:コンフォート温度/10℃、リミット温度/6℃、エクストリーム温度/-7℃

・マット:サーマレスト リッジレスト(アルミ加工なし)

・テント:モンベル ステラリッジテント 1型

・服装:上/ベースレイヤー+フリース、下/ベースレイヤー+トレッキングパンツ

シュラフは夏用。このままの装備であれば、7〜8月頃のアルプスで難なく使えるかな?というレベルです。

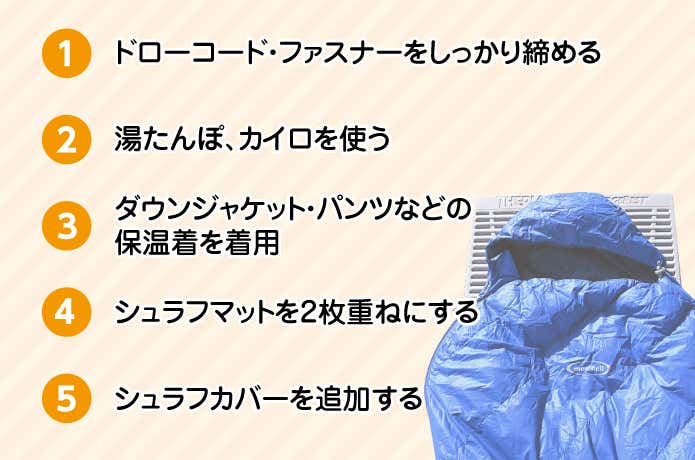

この装備をベースに、5つの「あったか改善」を検証

①〜⑤の方法で、それぞれ1時間程度シュラフに包まり、体感的な保温力の違いを調査しました。

ちなみに筆者は寒がりではありませんが、止まると一気に冷えるタイプ。代謝は高めですが脂肪が少ないため、熱が逃げやすい体質です。

【検証】「+α」のあったか工夫で暖かく眠れるのか?

11月中旬、標高800mの自宅前で実施。この日の最低気温は2℃、スタート時は4℃という検証にもってこいの気温です。すでにシュラフのリミット温度を下回っていますが、まずはそのままシュラフに入ってみました。

暖かい家の中からすぐに移動し、シュラフに潜り込みます。最初は寒さを感じることはなかったのですが、しばらくすると寒気が。やはりこれだけでは熟睡は難しいので、さっそく「あったか改善」を試していきたいと思います。

①シュラフのドローコード・ファスナーをしっかり締めてみた

まず最初に試したのは、シュラフのドローコードやファスナーをしっかり締めるというもの。「そんなの基本でしょ!」と言う人も多いかと思いますが、けっこう疎かになりがちなんですよね。顔まわりだけが露出するように、しっかり締めました。

感想とすると、これだけで体感的な暖かさが全然違います。冷気の侵入と熱の漏れを防ぎ、シュラフ内に熱がこもる印象。快眠できるほどの暖かさには至りませんが、やはりシュラフで寝る場合の基本と言えるでしょう。

重量・コンパクト性:★★★★★

②ペットボトル湯たんぽ、ホッカイロを使う

続いてはカイロ類の身体を温めるアイテムを使用してみました。今回選んだのは、ペットボトルにお湯を入れた「湯たんぽ」と、繰り返し利用できる長時間発熱の「ハクキンカイロ」。シュラフ内の足先に置いて試してみました。

これもなかなかいい感じ。足先が温まるだけでも、体全体の熱が増すような感覚がありました。末端冷え性の人におすすめです!ただし、湯たんぽは4時間ほどで冷めてしまいました。

ハクキンカイロは朝になっても熱を保持。少し値は張りますが、繰り返し利用できる点からも利便性の高いアイテムになりそうです。

重量・コンパクト性:★★★★☆

ハクキンカイロ ハクキンウォーマー スタンダード

ハイパワーなのに低燃費!繰り返し使用できるロングライフ製品!

サイズ:80✕150✕23mm

重量:105g

付属品:カイロ本体、カップ、袋、説明書

③ダウンジャケット・パンツ・テントシューズを着用する

3つ目はダウンジャケット・ダウンパンツ・テントシューズの「保温着」を着用した改善方法。これも定番ですが、ダウンパンツやテントシューズは寒い季節にテント泊をする人でないと持つことも少ないアイテム。その保温力はいかに!

さすがダウン!着用してシュラフに入るだけで、全身の保温力は桁違い。まるでシュラフを2枚重ねにしているような包容感です。特に「いいな」と思ったのがテントシューズで、足先が冷えを感じることなく、快適なぬくもりが保たれました。

その分、費用はかかりますが、シュラフを買い足すことを考えればコスパも良いと言えます。またダウンパンツは着用したまま、調理やトイレなど移動もできて汎用性が高いので、テント泊をするのであれば持っておいて損なしのアイテムです。

重量・コンパクト性:★★★☆☆

④シュラフマットを2枚重ねにする

次はマットを2枚重ねにした検証です。今回は地表の冷気の遮断と軽量性を目的に、ホームセンターで売られている薄いアルミマットをチョイス。重量も軽くコンパクトに折りたためるため、パッキングでかさ張る心配はありません。

結論とすると、マット1枚とあまり変わらないかな?という印象でした。アルミマットを下に敷き冷気の遮断を試みましたが、今回は地面がそこまで冷えていなかったため、効果があまり実感できなかったのだと思われます。

アルミマットが力を発揮するのは雪上などの地表の冷気の強い場所。冬などのシーンではぜひ持っていきたいアイテムです。

重量:★★★★☆

⑤シュラフカバーを追加する

最後は、シュラフの外側にシュラフカバーを装着した方法を検証。単体で保温力を持つシュラフカバー「SOL エスケープ・ヴィヴィ」をチョイス。内部のアルミ蒸着加工の特殊フィルムが特徴で、ビバークアイテムとしても信頼性の高い製品です。

おぉ、普通に暖かい!アルミは熱を反射する効果があるので、包まれているとポカポカと熱がシュラフ内にこもっていく感覚がありました。

試しにシュラフなしで寝てみましたが、それだけでも夏山であればビバークできるレベル。防水性も兼ねているので、結露による濡れを防げるのも大切なポイントです。

重量:★★★☆☆

SOL エスケープヴィヴィ

サイズ:213×81cm

収納サイズ:Φ11×17cm

重量:241g

本体材質:60gs/mポリエチレン不織布アルミ蒸着加工

【結論】検証してわかったシュラフのあったか改善方法とは

今回試した①〜⑤の改善方法はいずれもそれぞれの特徴を持ち、暖かさをプラスできるものでした。しかし、持っていけるアイテムに限りがあるのが登山。その中で、最も効果的に保温力を高められると感じたのがこちら。

①+③+⑤の組み合わせです。コンフォート温度10℃のシュラフでも、最低気温2℃の中で熟睡して朝を迎えることができました。まだまだ保温力にも余裕がある感じで、感覚的には「0℃」程度の気温でも快適に眠れる印象です。

また、0℃で使用できると仮定した場合の総合的重量は、同レベルのシュラフと大差ないレベル。ダウン製品があるため、かさ張りは若干増してしまいますが、費用もシュラフを買い足すより安く抑えられそうです!

ここにシーンに応じたチョイスを

また、この装備はあくまでもベースで、シーンに応じたアイテムの選択も大切。例えば末端が冷えやすい人は【②】のカイロ類を加えたり、氷点下の気温や雪上でのテント泊の場合は【④】のアルミマットを使ってみるなど、組み合わせによってどう変化するかを試してみるのも面白いかもしれません!

工夫次第でテント泊はまだまだ楽しめる!

秋冬には対応できないような手持ちのシュラフも、工夫を加えることで使用シーンを広げられることがわかりました。とはいえ、体感温度や代謝は人それぞれ異なりますし、山の環境も一定ではありません。

今回の検証はあくまでも参考とし、いきなり本番で使うのではなく、安全な範囲内で自身で試していくことも大事です。シュラフを「あったか改善」して、これからの寒い季節もテント泊を楽しんじゃいましょう!