誰にでも起こるから、捻挫の対応は知っておかないとヤバイ

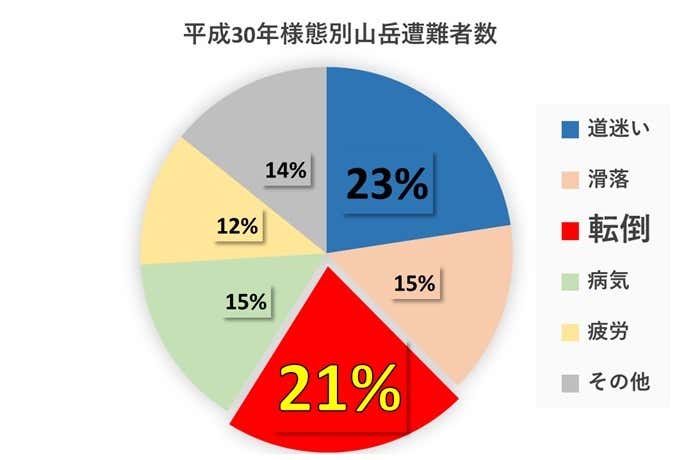

平成30年夏期における山岳遭難の概況(警察庁)によると、山岳遭難者793人の全体の21.3%にあたる169人が転倒で遭難をしています。これは1位の道迷いの179人と同等の数。

木の根につまずく、浮石でバランスを崩す、下りですべるなど、転倒は登山者のレベルや年齢などに関係なく誰にでも簡単に起こりうるリスクなんです。

転倒を甘くみてはいけない!

転倒した場合、頭を打ったり、滑落してしまったりと大怪我につながることも。また注意したいのが捻挫。転倒の時に頻繁に起きやすい怪我の1つです。

軽度の場合でも痛みを抱えながら歩くことになりますし、ひどい場合はその場で動けなくなります。そのため捻挫の処置は、誰でもできないといけないのです。

三角巾を使えば簡単に手当できる

怪我の手当となるとなかなか自信を持って対応できない人も多いのではないでしょうか?しかし、登山のファーストエイドキットの中にも必ず入っている「三角巾」。これを使えば誰でも簡単に捻挫の手当が可能なんです。

今回は必ず覚えて起きたい「三角巾を使った捻挫の手当」を、①状況把握②RICES処置③実際の固定の3ステップにわけて確認していきます。

STEP①:まずは状況を把握

まずは怪我がどんな状況なのかを把握します。ここでの判断材料が、これからの処置や救助依頼の判断材料になります。

DOTS(ドッツ)評価と言われ、写真のような4つの点から怪我の状態を判断します。

例えば、DOTS評価で

⇨骨折の時の処置方法

内出血がなく、痛みがあるものの歩行が可能な場合は捻挫の処置を行っていきます。

STEP②:RICES処置

怪我の状況を理解したら、次にRICES処置を行います。RICES処置とは安静、冷やす、圧迫、持ち上げる、固定の5つ処置の英語の頭文字をとったものです。

▼安静(Rest)

怪我をしたところを無理に動かしたりすると、腫れでるなど悪化する場合があるため安静に。

▼冷やす(Ice)

患部を冷やすことで痛みを軽減したり、内出血、炎症を抑止。

手持ちの水や川の水、雪などを使って実施。しびれや痛みを感じた場合は冷やしすぎが考えられますので、ただちに中止してください。

▼圧迫(Compression)

出血や腫れがある患部を三角巾やテーピングなどで適度に圧迫し、出血や腫れを最小限に。痛みが増したり、麻痺した感覚がある場合は少し緩めましょう。

▼高挙(Elevation)

患部を心臓より高い位置にすることで、出血や腫脹を防ぎます。

▼固定・サポート(Stabilization,Support)

テーピングや三角巾、添え木などを使って固定することで、患部にかかる負担を軽減します。

特に捻挫の場合は、写真のように仰向けの状態で安静にしてザックなどに足を乗せます。そして最低30分程度、患部をアイシング(冷やす)。そうすることで炎症を防ぎ、それ以上の腫れを抑えることが期待できます。

STEP③:捻挫した足を手当しよう

RICES処置ができたら、必要に応じて足首を固定していきます。

捻挫は足を内側に捻ってしまう「内反捻挫」がほとんどです。今回は内反捻挫が起きた時の手当の方法をみていきましょう。