アイキャッチ画像出典:PIXTA

標高が高ければ高いほど、大変なの?

登山をする時、一般的には登山口から山へ入って登山道を登り、山頂を目指しますよね。自分の体重+荷物を低いところから高いところへ自分の足で運ぶわけですから、この登山口と山頂の標高の差が大きければ大きいほど辛くしんどいと言えます。

今回紹介するのは、日本百名山の中でも特にこの標高差の大きい山です。

「標高」のイメージ

例えば、標高2,000m級の山と3,000m級の山、どちらに登ろうか迷った時なんとなく「3,000m級の方がしんどそう」と思いませんか? 確かに数字だけ見るとそうなんですが、単純にそれぞれの登山口が下記の場合だとどうでしょう。

・2,000m級の山:登山口の標高が500m

・3,000m級の山:登山口の標高が2,500m

上記の場合、標高差が1,500mもある2,000m級の山のほうが大変であることは何となく想像できるかと思います。そう、どこに登山口があるかも重要。比較的高いところから登り始められる山も、日本にはたくさんあるんです。

大変さがイマイチピンとこない……

では、どれくらいになると「標高差が大きい」と言えるのでしょうか?

一般的な目安として、標高差が1,200mを超えてくると上級者向きの山、600m以下であれば比較的初心者でも登りやすいとされます。

その中間である600〜1,200mの標高差は中級者向けですが、幅が広いため「比較的易しい中級者向け」「ちょっとしんどい中級者向け」など、細かく分けることが出来そうです。

目安は大よそ上記の通りですが、数字で見てもイマイチピンと来ないかもしれません。そんな時はみなさんが登ったことのある身近な山の登山口と山頂の標高差を調べてみるのも面白いですよ。

これまでに自分が経験した登山のしんどさを振り返ってみると、「どれくらいの標高差ならしんどくないか」「これくらいの標高差が限界かな」といった自分の感覚がつかめることでしょう。

注意!標高差だけで難易度は測れません

ただし、この「山頂標高-登山口標高」の標高差には1つ落とし穴があります。上記で紹介した“標高差と自分の体力の感覚”は100%正しいものとは言えません。 それは、“登り返し”の数字を含んでいないからです。

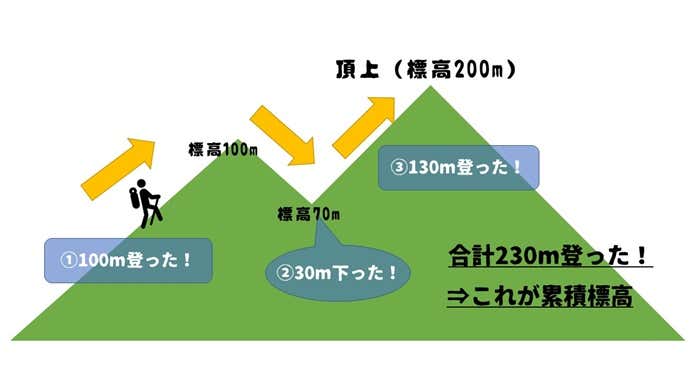

登山にはもう1つ、「累積標高」という考え方があります。累積標高とは、登山中に登ったすべての距離を足し合わせたもの。登山口を出発してから山頂に到達するまでずっと登りしかない、ということはあまりないですよね? 普通は途中に下りの部分もあって、アップダウンを繰り返して山頂に到達することになります。

たとえば、標高200mの山に登るとして、アップダウンがゼロであれば、累積標高は標高と同じで200mです。ですが、100m登った後に30m下って山頂に到達した場合には、登り返しの30mが距離にプラスされるので、登りの総距離は230mとなります。

そのためコースによってアップダウンが激しいと、同じ標高の山でもしんどさが異なるという現象が起きるのです。

標高差がとんでもない日本百名山ベスト5!

累積標高は1つの山でも、登山コースの状況により細かく変動します。今回は、わかりやすく【山頂】と【登山口】の標高差が大きい日本百名山トップ5をランキング形式で紹介します!