ウルシの基礎知識について学ぼう

登山時にはさまざまな動植物・虫に出会います。動物や虫はよく対策されることが多いですが、実は植物にも注意が必要。中には気をつけなければいけない危険な植物も。

今回はその代表的な存在と言える「ウルシ」について、基礎知識や対処法などを学んでいきましょう。

日本に自生するウルシ科の植物

ウルシというと、伝統工芸に使用される「漆」を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、実はウルシは中国やインドが原産国のため、日本で野生化した樹を見かけることはほとんどありません。国内に自生していて、私たちが接触する危険性があるのは、同じウルシの仲間でも別の種類のものになります。

その代表的な植物は、「ツタウルシ」、「ヤマウルシ」、「ハゼノキ」、「ヌルデ」。

これらのウルシ類は、どれも乳白色の樹液を出し、触れることによってかぶれの症状を引き起こすことがあります。

漆器の塗料となるウルシの樹液

現在、日本で使用するウルシの90%以上が中国からの輸入ですが、以前は日本でもウルシを生産していました。樹皮に傷をつけることで出る、乳白色の樹液がウルシ液の元になります。

酵素の働きによって硬化すると黒くなり、天然のプラスチックとも言われる膜が形成され、工芸品や文化財などに役立てられています。

危険なウルシ科の仲間を覚えよう!

代表的なウルシ科の植物についてみていきましょう。特に被害の多い「ツタウルシ」や「ヤマウルシ」だけでも覚えておきたいですね。

注意が必要な順としては「ツタウルシ → ヤマウルシ → ヌルデ → ハゼノキ」になります。

被害が出やすい「ツタウルシ」

ツタウルシは、北海道から九州までの各地に生息し、比較的標高の高い落葉樹林で出会います。

3枚の葉っぱで1セットとなる「三出複葉」と呼ばれる葉の形をしていることが特徴(楕円形の3枚の小葉から成り立つ)で、つる性のため、他の木に巻きついて成長していきます。

他のウルシ科の植物と比べ、最もかぶれやすいと言われ、敏感な人は近くを通っただけでかぶれることもあるとされます。非常によく似た植物で、「ツタ」という植物がありますが、このツタの場合は、葉の先にトゲ状の突起があるのが特徴です。

<ツタウルシの葉>

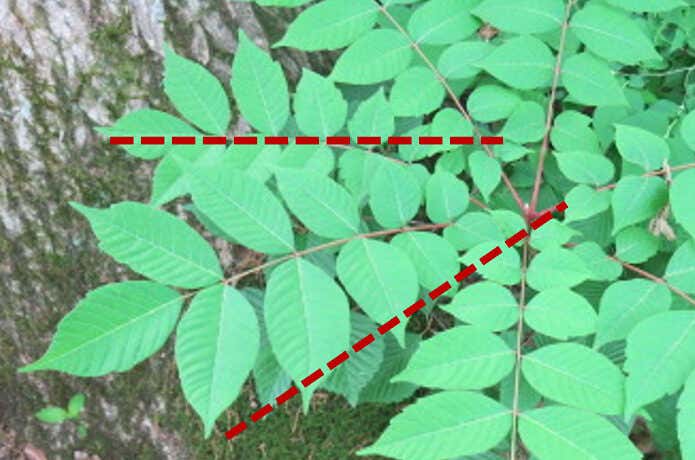

放射状に生える「ヤマウルシ」

沖縄を除く日本全国に生息し、樹高は通常高くても3mほど。日当たりの良い場所を好むので、登山道脇でも出会いやすいでしょう。

ヤマウルシは日本原産のウルシで、鳥の羽のような「羽状複葉(うじょうふくよう)」という形状の葉っぱが、放射状に広がる形をしています。

また、一枚一枚の葉「小葉」は、根本側に行けば行くほど短くなります。こちらも、体質によっては、そばを通過しただけでもかぶれることがあるので要注意。

<ヤマウルシの葉>

出会う確率No.1「ヌルデ」

ヌルデは、北海道から沖縄まで各地の平地から低山の道端などに生息しており、最も出会う確率が高いウルシの仲間。

樹高は高くても5〜6mほどで、ヤマウルシと同じような「羽状複葉(うじょうふくよう)」で、葉にはギザギザした「鋸歯(きょし)」があり、葉の軸には「翼(よく)」と呼ばれる葉のような膨らみが付いています。

他のウルシに比べてかぶれにくいとされますが、身近な住宅地近くの公園などでもよく見られ、最も出逢いやすいウルシの仲間と言えます。

<ヌルデの葉>

ロウが採取できる「ハゼノキ」

関東地方以西の低山で出会いやすく、道端や明るい林内に生息しています。

樹高は7〜10mほどで、果実から蝋が採取できることから「ロウノキ」とも呼ばれ、江戸時代には数多く植林されました。その後各地で野生化し、数は少ないですが意外と都市公園でも見られます。

ツタウルシに比べるとかぶれにくいとされますが、樹液にはかぶれの原因となる成分が含まれるため、触れないように注意しましょう。

<ハゼノキの実>

かゆ〜いウルシの被害について

ウルシと聞くとまず思い浮かぶのが、かゆみやかぶれのイメージですね。

乳白色の樹液には「ウルシオール」や「ラッコール」という成分が含まれており、アレルギー反応としてかぶれの症状を引き起こします。アレルギーのため、体質によって症状の程度が変化しますが、弱い方は樹液に触れなくても発症する恐れがあります。

また、ウルシ科の果物であるマンゴーにも似たような成分が含まれるので、マンゴーでかゆみを感じる人は、ウルシにも反応を起こしやすい傾向があるとされています。

ちなみに、ウルシがかぶれ成分を持つ理由は、森に住んでいる虫や鳥などから自分の身を守るため。

ウルシにかぶれた患部の症状(14日目)

ウルシの葉や枝に触れると症状が出ますが、敏感な人は木の下を通ることでもかぶれることがあります。一般的には1〜数日後に症状が現れますが、遅いと1週間程度経ってから発症するケースも。

かぶれの症状も人によって異なり、「赤く腫れる」、「水疱が生じる」、「痛みやかゆみを伴う」などの被害があります。上記の症例は樹液が点々とつけられた例ですが、ウルシの横を通過する際に皮膚に触れ、線状に症状が出ることもあります。

患部の症状は、2週間程度で治ってきますが、かゆみが強く出るケースもあり、掻くことによって症状が悪化する場合もあるため、酷い場合は無理せずに病院に行ってください。

触るな危険!ウルシへの対策とは

ウルシ科の植物は、秋になると赤や黄色の紅葉が鮮やかで美しく、山中で私たちの目を楽しませてくれます。

でも、近づき過ぎは禁物。事前にできるだけ対策を行うことが予防につながります。

露出をできるだけ避ける服装

登山の際は、不意にウルシに身体が触れても大丈夫なように、できるだけ長袖と長ズボンを着用してください。肌の露出を抑えることが大切です。手袋をしたり、首元にタオルを巻くのも対策のひとつでしょう。

むやみに登山道の葉を触らない

ウルシに気づかないこともあるので、登山道の脇に生えている植物の葉に触れたり、枝などを折るのはやめましょう。

ツタウルシは林床(林の足元)に蔓延っているケースもあるので、登山道を外れて、むやみに草むらに入るのも危険です。休憩で腰を下ろす時などにも、直接座らないように気をつけてください。

ウルシに触れた時の応急処置

誤ってウルシに触れてしまった場合の応急処置をお伝えします。もしもの際の参考にしてください。

石けんを使って患部を洗う

かぶれ成分が付着してる患部を、石けんを用いてよく洗浄しましょう。さっさと軽く洗うのではなく、丁寧に洗うことが大切です。軽いかぶれ程度であれば、数日で自然治癒します。

石けんがない場合でも、水でしっかりと洗いましょう。

抗ヒスタミン薬を塗る

ウルシによるかゆみや炎症を抑えるためには、ステロイド外用薬などを患部に塗布するのが一般的な処置になります。また、かゆみの緩和には、患部を氷などで冷やすことも効果的です。

池田模範堂 ムヒアルファ®EX

| 医薬品分類 | 第②類医薬品 |

|---|---|

| 内容量 | 15g |

| 効能 | 虫さされ、かゆみ、しっしん、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、あせも |

症状が治らない時は病院へ

患部の症状がひどい場合や、かぶれなどの症状が1週間以上続くような場合は、早めに皮膚科を受診しましょう。かゆみを我慢できずに掻いてしまうと症状が悪化したり、跡が残ったりする場合も考えられるため、悪化する前に医師の診断を仰ぐと安心です。

安全で快適な登山のために