アイキャッチ画像出典:PIXTA

まるでスズメバチ!その名は「アカウシアブ」

あなたは上の2匹、どちらがスズメバチか区別がつきますか?

パッと見ではどちらもスズメバチのように見えますが、実は左側が「アカウシアブ」、右側が「キイロスズメバチ」。

静止していても一瞬では見分けにくく、さらに飛んでいる姿をすぐに識別するのは困難な2種類なのです。

日本には約100種類ものアブが生息しています。

アブは、ハエ目(双翅目:そうしもく※)の分類に属するハエの仲間。カやヌカカ、山小屋などでよく見かけるガガンボもハエ目に含まれます。

※通常の昆虫は、前翅が1対2枚、後翅が1対2枚の計2対4枚の翅(ハネ)をもちますが、ハエ目は前翅が1対のみ。1対2枚しか翅がないことから双翅目と呼ばれています。

アブの仲間には、ブユやウシアブのように吸血する危険な種類もいますが、花粉を利用するハナアブなどもおり、農業分野においても注目されている虫。

今回は登山中に遭遇することもある、このスズメバチによく似たアカウシアブについて学んでいきましょう。

アカウシアブの生態を学ぼう

アブ界で最大の大きさ

アカウシアブは、体長が20〜30mmと大きく国内最大のアブ。体は黒色とオレンジ色の縞模様が特徴的で、スズメバチに酷似していることから「ハチアブ」と呼ばれることも。

また、飛んでいる姿やブーンという羽音までスズメバチに似ています。

メスは、主に家畜のウシやウマから吸血し、日中は人間から吸血することもあるので注意が必要。ブユは朝夕に活動のピークを迎える傾向がありますが、アカウシアブは日中に活動のピークを迎える傾向があります。

ハチとは逆!じっとしていると危険

スズメバチに姿が似ているアカウシアブですが、対処法として大きく異なる点があります。

それは、「じっとしていると刺される」ということ。

ハチの場合、刺してくるのは防御のためなので、襲ってきたと認識させないように振り払うなどの大きな行動を避ける方が得策。しかし、アカウシアブの場合は吸血が目的のため、逆にじっとしていると刺されてしまいます。

アブだと認識した時点で、積極的に追い払うようにしましょう。

なぜ刺すのか?アカウシアブが血を吸う目的

アカウシアブが動物を吸血する目的は、蚊と同様、産卵のための栄養摂取。

アブは普段、花蜜や樹液を栄養源として摂取しています。しかし、メスは産卵の時期になると産卵に必要なエネルギーを蓄えるために、タンパク源である血液を吸う必要があるのです。

吸血の方法と刺された患部の症状

アカウシアブは刺すというより、鋭い口器で皮膚を切り裂いて出てきた血液を舐めます。

刺された直後にはかなりの痛みを伴い、患部は赤く出血班ができ、多くの場合は翌日以降赤く腫れて痒みを伴うことに。一度刺されると、腫れや痒みが2週間程度継続することもあります。

基本的に命の危険に及ぶ心配はありませんが、症状が重い場合は無理せずに病院を受診する方が賢明です。

アカウシアブの行動傾向を探ろう

遭遇しやすい場所

アカウシアブは、北海道から九州まで全国的に分布しており、山地の渓流沿いや草原、森林などに生息。

川や湿地など水辺がある場所で発生することが多いですが、自然豊かな場所であればどこにでも生息しているので、登山中にしつこくまとわりついてくることもあるでしょう。

アブの色嗜好の特性

アカウシアブは、どちらかというと黒をはじめとした濃い色を好む傾向にあります。そのため、アブやハチを寄せにくくする可能性のある、白や黄色などの薄めの色を着用することがひとつの対策になるでしょう。

しかし、アブ類はこうした色による誘引効果がありますが、最も影響が大きいのは私たちが吐き出す二酸化炭素と言われています。

そのため、色について工夫することも大切ですが、私たちが生きてそこに存在する限り、寄せてしまうことも同時に理解しておかなければなりません。

活発になる気候と時間帯

アカウシアブの最も活動的な時期は、暑くなる6月〜9月ごろ。適温となる目安は18度以上ですが、30度を越すような暑さでは逆に活動が低下します。

アブは種類によって活動時間帯が変わりますが、アカウシアブは昼行性で、日中が特に活動的になる傾向があります。

アカウシアブに刺されないための対策

刺される前に振り払おう

アカウシアブが近寄って来て肌に止まりそうな時は、じっとせずにしっかりと振り払いましょう。アブはハチと違い吸血目的があるので、積極的に人間を狙ってきます。

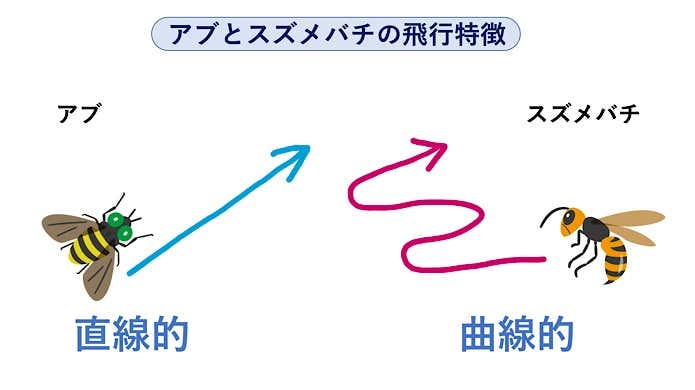

アブかスズメバチなのか判断するのはなかなか難しいですが、スズメバチは曲線的にホバリング(停止)しながら飛ぶことがあります。アブは直線的に素早く飛ぶ傾向がありますが、飛行方法で見分けるのは、かなり慣れが必要でしょう。

肌を出さない服装を心がけよう

アカウシアブに刺されない対策として、山行中は出来るだけ肌を露出しない長袖、長ズボンの服装をおすすめします。

服の上からでもアブは刺してくるので、できればある程度厚みのある生地が安心。でもアブの活動時期は夏場のため、暑さとのバランスも考えつつウェアを選びたいところです。

最近では防虫素材でできたウェアもあり、購入を検討するのも対策になるでしょう。

虫除けスプレーで対策

アブ対策として、虫除けスプレーを事前に噴射しておくことで忌避効果が期待できます。有効成分の「ディート10%」や「イカリジン15%」以上のものを選びましょう。

肌やウェア、帽子にも虫除けを吹きかけるほか、ある程度時間経過したら再度かけなおすのも効果的な方法です。

フマキラー 天使のスキンベープ プレミアムミストタイプ

| 内容量 | 200ml |

|---|---|

| 効きめ成分 | イカリジン15%配合 |

手作りハッカ油スプレー

効き目はマイルドですが、ハエ目の昆虫はミント系の香りを嫌う傾向があるとされるので、手作りでハッカ油のスプレーを作るのも対策のひとつとしてあげられます。持続力は弱いですが、天然成分のため安心して使えます。

健栄製薬 ハッカ油P 20mL

| 内容量 | 20ml |

|---|---|

| 成分 | 1ml中ハッカ油1ml含有 |

ハッカ油スプレーの作り方

- ハッカ油(20~40滴)

- 精製水(90mL)

- 無水エタノール(10mL)

- スプレー容器

*最初にエタノールとハッカ油を容器に入れて混ぜ、馴染ませてから精製水を加えてください。

防虫ネットで完全防備

あまりにしつこく顔付近に寄ってくる時や、何匹もアブがいるような場合は防虫ネットがおすすめ。頭からすっぽり被って、顔や首元などをアブからガッチリ守ってくれます。

ネットが視界的に少々ジャマですが、絶対に刺されたくない時には防虫ネットを持参しましょう。

SEA TO SUMMIT ナノモスキートヘッドネット

| 重量 | 11g |

|---|---|

| カラー | ブラック |

刺された時の応急処置を学ぼう

登山中に、運悪くアカウシアブに刺された時の応急処置の手順をご紹介します。しっかり処置することで予後も変わってきますので、参考にしてください。

①患部を水洗い

まずは、刺された患部をたくさんの水でしっかりと洗うことが大切です。数十秒でささっと洗うのではなく、3分、4分と時間をかけてしっかり洗ってあげることで効果が期待できるでしょう。

水洗いには患部を清潔にするほか、炎症を起こす患部を冷やす効果も期待できます。

②抗ヒスタミン薬を塗布

きれいに患部を洗った後は、ステロイド配合の抗ヒスタミン薬を塗布しましょう。こうした薬剤を塗布することによって、腫れやかゆみなどの症状の軽減が期待できます。

③重い症状の場合は病院へ

上記の応急処置をしても腫れや痛み、かゆみが酷い場合には、下山後に病院を受診するようにしましょう。基本的に命の危険につながることがないとはいえ、無理は禁物です。

ペットボトルシャワーも便利

登山中にアブに刺された時に便利なのが、ペットボトル用シャワーヘッド。ペットボトルの口の部分に装着するだけで、簡単に簡易シャワーが作れます。

少ない量の水でもシャワー状にすることで、しっかり患部を洗うことができるのでおすすめです。

ファルコン 携帯シャワー ファルウオッシュ・ミニ

| サイズ | 3cm径×10cm |

|---|---|

| 重量 | 8g |

| 素材・材質 | ポリプロピレン |

| 仕様 | 28mm口径に対応 |

アカウシアブに出会ったらしっかり追い払おう

私たちの血を狙うアカウシアブ、夏山に登る際には気をつけたい虫のひとつですね。スズメバチにもよく似ているので、見分けるのは難しいかもしれません。よく観察してアカウシアブと認識できたら、吸血されぬようにしっかりと追払いましょう。