アイキャッチ画像出典:PIXTA

吸血すると巨大化!マダニについて

今回紹介する「マダニ」とは、私たちの家の中に住みつくダニとは異なる仲間。野外に生息して、主に哺乳類や鳥類、爬虫類などの血を吸血しながら暮らす外部寄生虫です。日本では約46種ほどいます。

吸血の際に、さまざまな感染症を媒介することから、感染症媒介動物として認識され、厚生労働省からも注意が促されている危険な生物なんです。

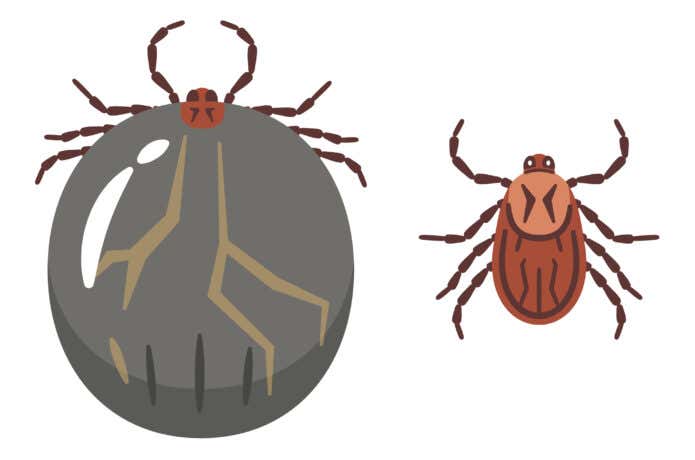

吸血後はなんと10倍に巨大化!

マダニは通常2〜4mm程度の大きさですが、吸血後には溜まった血液によって、1cm以上の大きさに膨れ上がる種もいます。

「フタトゲマダニ」を例にすると、成ダニで元の重量の10倍にも巨大化するため、見た感じは吸血前と大きく異なり、まるで違う生物のように感じるでしょう。

なぜ?マダニの吸血目的

成長や子孫繁栄のための吸血行動

マダニが吸血する目的は、成長段階と産卵の際にエネルギーを獲得するため。

マダニの成長過程は、卵→幼ダニ→若ダニ→成ダニ→産卵といった生活環になっており、その各ステージで1回ずつ吸血が必要になります。そのためマダニは、生涯で最低でも3回の吸血を行うことになります。

また、吸血期間は一般的に、幼ダニで1日~数日、若ダニで数日~1週間程度。成ダニになると1~2週間程度となり、吸血し終わると自然に脱落します。

刺されやすい場所と応急処置

マダニは、皮膚の柔らかい場所、特にわきの下や足の付け根、手首、膝の裏などを狙う傾向にあります。マダニの唾液には麻酔様物質が含まれているので、咬まれても気づかないケースも多数。無事にマダニを除去した後には、よく水で患部を洗い流し、抗ヒスタミン薬を塗布しましょう。

※詳しい除去については下記の「マダニの除去方法について」を参照ください。

医療への応用に期待!マダニの出すセメント物質

吸血時にマダニは、しっかりと相手の皮膚に固着するために、接着剤の役目をはたす「セメント様物質」を唾液と共に放出します。

このセメント様物質、なんと「医療用接着剤」として研究が進められているんです。傷や骨折の治療、移植組織を体に接着する時などに活躍する可能性を秘めています。

今後研究が進めば、危険生物のマダニが私たちの身体を救う日が来るかもしれません。

感染症を媒介する恐ろしいマダニ

マダニの吸血方法は、ペンチのような器官で皮膚を切り裂いて口器を差し込むというやり方。その上、先程話したセメント様物質でしっかりと固着し、長い時は数日から10日以上もしがみついています。

皮膚に固着してしまうと簡単には外せないため、病院で皮膚ごと切り離すという処置になってしまうことも。とにかく早めの発見が肝心です。

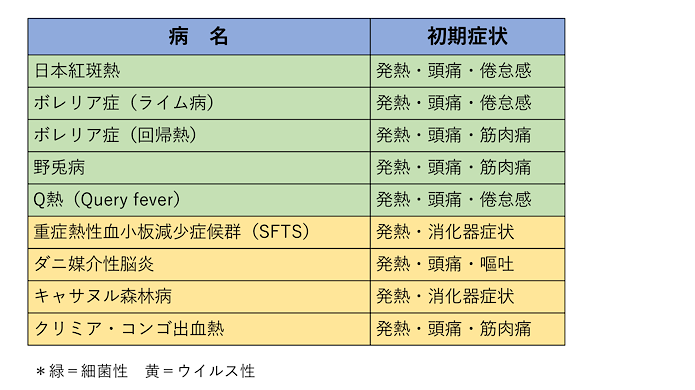

マダニが原因の感染症

吸血の被害だけにとどまらないマダニの恐ろしさは、いくつもの感染症の媒介者であるという点にあります。

ちなみに、媒介可能な感染症の種類は、マダニの種類によっておおよそ決まっています(感染症を媒介するマダニの種類は12種ほど)。

2000年代頃以前は、日本においてマダニの感染症はあまり見られず、野兎病をはじめとする一部の感染症について研究される程度でした。しかし、2010年代に入ってから、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、ライム病、ダニ媒介性脳炎などの被害も目立ちはじめ、マダニ由来の感染症に対する関心が高まりました。

ダニ由来の感染症は、自身が刺されずともイヌやネコが咬まれて感染するケースも発生しています。

ウイルスや菌を保有する野生動物を吸血したマダニが、イヌやネコを吸血することで感染し、そこからヒトへと感染が拡大していく可能性もあるのです。

毎年死亡例も…本当にこわいSFTS

SFTSは、2011年に中国で新たな感染症として報告され、日本では2013年に山口県で発見されました。

致死率が30%にもなるウイルスで、マスコミで取り上げられたことで、かつてないほどにマダニへの関心が高まるようになってきました。

現在は、西日本を中心とした被害報告が多いですが、東日本でもSFTSウイルス遺伝子は見つかっており、今後全国で発生することが懸念されています。

ウイルスの潜伏期間は6〜14日で、主な初期症状は発熱、全身倦怠感、消化器症状で、重症化すると死に至ることがあります。毎年、60~100名程度の患者が報告されていますが、有効なワクチンや薬剤などの根本的な治療が確立されておらず、マダニに咬まれないようにすることが1番の防御策になります。

イヌやネコからSFTSウイルスが人に感染した事例も報告されていいますので、ペットを飼っている場合はお散歩後にマダニがついてないか確認することも重要です。

マダニの行動傾向を探ろう

動物を狙って草むらで待機中

マダニは普段、草むらの葉っぱなどで野生動物や人間に寄生するために待ちかまえています。草木の生い茂ったケモノ道や、鬱蒼としたヤブの中は特に要注意。

小さなマダニは、衣服についてもまず気づくことはないでしょう。また、咬まれた時に痛みを感じることも少なく、登山中には気づかずに下山して脱衣所などではじめて気がつくことも稀ではありません。

活発になる時期について

マダニの活動時期は、ダニの種類やステージ(幼ダニ、成ダニなど)によってさまざま変化します。

ただ、一般的には気温が15℃を上回る春から秋にかけて、3月から11月頃が活発に動く時期です。

また、春から夏には成ダニが、秋には幼ダニが多くみられます。なかには、冬季に活動する種類のマダニもいるので、一年を通して注意が必要でしょう。

マダニに咬まれないための対策

登山道以外のケモノ道を避ける

マダニは山林や草むらはもちろん、民家の裏庭やあぜ道などにも生息しています。特に、吸血する対象であるシカやイノシシなどの野生動物が出没する場所や地域に多く生息しています。登山道を外れたケモノ道とヤブは特に注意が必要です。

不用意に野生動物が利用するケモノ道に近づかないことも、マダニに出会わないための対策のひとつになります。

肌を出さない服装を心がけよう

マダニ対策として、登山の際は出来るだけ肌を出さない服装をおすすめします。長袖長ズボンが基本で、ズボンの裾をくつ下の中に入れるなどマダニが侵入するのを防ぐ工夫も必要。

夏でもサンダルなどは避け、足を覆う登山靴を選びましょう。

虫除けスプレーで対策

虫除けスプレーを事前に使用することで、マダニを寄せ付けない効果が期待できます。その際は「ディート」と「イカリジン」という成分が配合されている忌避剤を選んでください。できれば成分が高濃度に配合されたものを選ぶことで、マダニ避けの効果UPが期待できるでしょう。

虫除けスプレーでマダニの付着を減らすことはできますが、完全に予防することは難しいので、他の対策と組み合わせることをすすめます。

帰宅後に全身をチェック

下山後は屋外で上着を脱ぎ、服にマダニがついていないか確認してから家に入りましょう。

また、着替える時や入浴する際に、体にマダニが付着していないか、咬まれた跡はないか全身をチェックする習慣を持つようにすると安心ですね。

万が一マダニが付着していたとしても、早期発見することで、感染症のリスクも低下します。

マダニの除去方法について

マダニに咬まれている時間が長いほど、感染症のリスクは高まる可能性があります。山ではすぐに病院に行くこともできないので、自力で除去できそうであれば、早期に除去を試みるのも大切な処置でしょう。

ただし、道具がなかったり、除去を試みたけど頭を残してしまったりなど、自力での完全な除去が困難な場合は、無理せずに病院でしっかり取り除いてもらってください。

また時間が経って固着したマダニも取ることが困難になるので、この場合も病院を受診すると良いでしょう。

①マダニが吸血して約24時間以内

吸血されてから時間がそれほど経過していない場合は、毛抜きやマダニ専用の除去器具を使って、食いついたマダニの口器付近を挟み、回しながらゆっくり取り除きましょう。この時に頭部がちぎれないよう、回転させながら慎重に回し取ります。間違っても強引にむしり取るようなことは避けてください。

他には、ワセリンなどを使ってマダニを埋め、呼吸を阻害して皮膚から外れやすくする除去法もあります。これらのやり方で試しても、マダニの頭部などが皮膚に残ってしまった場合には、ほうっておかずに医療機関を受診しましょう。その後2、3週間経過観察を続けてください。

②マダニが吸血して数日経過

マダニが吸血を始めて数日後に発見した場合は、がっちり皮膚に固着して自力で除去するのは難しくなります。外科的に除去することになるので、すみやかに医療機関を受診してください。

また、マダニ除去後も2、3週間は経過観察が必要です。その間に発熱や頭痛、嘔吐、倦怠感などが現れた場合には感染症が疑われますので、できるだけ早めに医療機関を受診して、マダニ被害の旨を伝えましょう。

その際、除去したマダニがあれば、持参することで診断のヒントに繋がります。

処置の際に役立つアイテム紹介

ワセリン

皮膚に咬みついたマダニを覆うように、ワセリンをたっぷり塗ることによって呼吸を阻害します。30分ほど放置すると窒息し、マダニが外れやすくなるとされています。ガーゼや布などで拭き取ってから、マダニの除去を試みましょう。油脂成分で出来ているものなら軟膏やバターでも可。

ヴァセリン ピュアスキンジェリー 40g

| 原料 | ワセリン(100%) |

|---|

ティックツウィーザー

こちらはマダニを除去するための、専用の除去器具になります。マダニが咬み付いている口元の皮膚ギリギリの箇所をつかんで、回転させながら取り除くのがコツです。

ドクターシェック ティックツウィーザー

| 材質 | プラスチック |

|---|---|

| サイズ | φ15×109mm |

危険なマダニから自分の命を守ろう

山だけでなく、自然豊かであれば公園など身近な場所でも出会う怖いマダニ。吸血されることで、命に関わる感染症を引き起こす可能性も潜んでいます。登山時には予防や対策を出来るだけ実践し、最小限の被害にとどめるべく、帰宅後には全身チェックを必ず行いましょう。