ナルゲンボトルに氷棒を入れて夏山へ出発

撮影:筆者

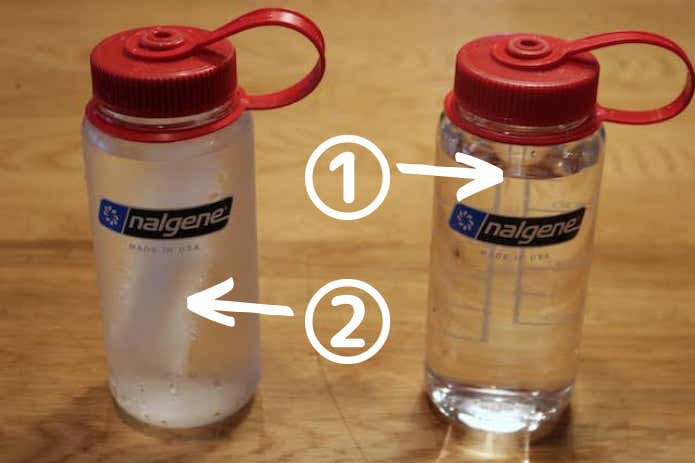

今回は同一条件で実験するために、2種類を使用します。

①常温水をいれたボトル

②常温水+氷棒をいれたボトル

氷棒、セット完了

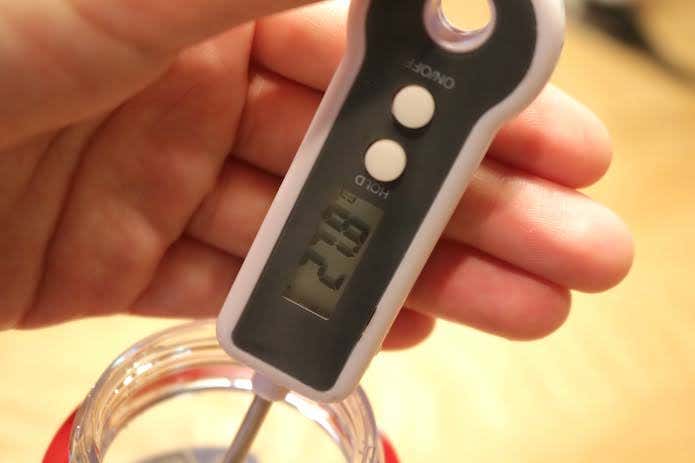

この日の常温水の水温は27.8℃でした。

撮影:筆者

常温水+氷棒のボトルの温度も測ってみます。

撮影:筆者

こちらは14.8℃。氷棒を入れたばかりですが、なかなか良い調子です。

山まで移動します

撮影:筆者

準備完了のち出発。当日の移動条件はこちらです。

移動時間:1時間半

移動手段:クルマ

車内気温:約27℃

保管場所:同一の保冷バッグ

はたして1時間半で2つのボトルはどのように変化するのでしょう。ドキドキしながら出発です。

登山口到着、いざ氷棒は?

撮影:筆者

そして1時間半後、登山口に到着しました。保冷バッグから取り出してみます。

あ!あ……あれ!?

撮影:筆者

氷棒が、ない。これはすべて溶けきってしまったということでしょうか?

それぞれ温度を測ってみます。

①常温水のみ:20.1℃

撮影:筆者

常温水だけ入れていたボトルは保冷バッグの中で冷やされて8℃ほど水温ダウン。

②常温水+氷棒:7.6℃

撮影:筆者

氷棒入りボトルは常温水から約20℃冷たくなっていました。

氷棒は溶けきってしまったためこれ以上温度が下がることはありません。ただ外気温32℃の中で飲む7℃のお水っておいしいんですね〜。

【補足】保冷機能ありのボトルだと?

実は当日、常温水+氷棒を保冷機能ありのボトルに入れ、同一条件で実験をしてみました。その結果がこちら。

撮影:筆者

こちらも登山口到着の時点で氷棒は溶けきっていたものの、約4℃という好記録。もし手元に保冷機能ありのボトルがある方はこちらでも試してみてくださいね。

1Lナルゲンボトルがシンデレラフィット

撮影:YAMA HACK編集部

500mLナルゲンボトルだと、少々手狭に感じた今回の検証。試しに1Lタイプで再チャレンジしました。結論から申し上げますと、氷棒を入れるなら1Lナルゲンボトルが断然オススメ。といいますのも……

①口が広く、氷棒の太さもクリア

500mLナルゲンボトルの前に立ちはだかった「氷棒ギチギチ問題」も1Lタイプならすっぽり入ります。

撮影:YAMA HACK編集部

1Lタイプの口径は約5.5mm。これなら余裕ですね。

②フルサイズの氷もばっちり入る高さ

フルサイズの長さで作った氷も、

撮影:YAMA HACK編集部

ご覧の通り、すべて入ります。

撮影:YAMA HACK編集部

以上により、氷棒を入れるなら1Lナルゲンボトルがぴったりということが明らかになりました。

むしろ「氷棒は1Lタイプのために生まれた製品なのかも……?」と錯覚してしまうほどのシンデレラフィットです。

【ひんやりレベル別】氷棒&ナルゲンボトルの極意3つ

出典:PIXTA

今回の実証実験を通じて夏山における氷棒+ナルゲンボトルの使い方が見えてきました。

【ひんやりレベル☆】常温水+氷棒でそこそこひんやり

今回の実証実験はこちら。登山前に氷棒はすべて溶けきってしまいましたが、登山開始時点で水は7℃となかなか好成績でした。「そこそこ冷えていればいいかな」という方はこの方法でもありでしょう。

【ひんやりレベル☆☆】冷たさをキープしたいなら、水はあらかじめ冷やしておく

出典:PIXTA

「氷棒の効果をギリギリまで持続させたい!」

それなら常温水ではなく冷蔵庫で冷やしておいた水に氷棒を入れるのがオススメ。前日に製氷袋を冷凍庫に入れたタイミングで、同時に水を冷やしはじめれば手間もかかりません。

【ひんやりレベル☆☆☆】もっと欲張るならしっかりしたクーラーボックスに入れて移動

出典:PIXTA

「何が何でも冷たさをキープしたい!」という方は、冷水+氷棒をしっかりとしたクーラーボックスに入れて移動するのが良いでしょう。クーラーボックスを使用する場合はクルマ移動に限られてしまいますが、保冷効果は抜群です。

【プラスアルファ】スポーツドリンク氷棒で熱中症対策!

撮影:YAMA HACK編集部

真水の氷ではなく、好きなドリンクの氷棒を作ってもOK! スポーツドリンク氷棒を作ってみました。

「真水+スポドリ氷棒」なら、ほのかに甘くなり熱中症対策にも良さそうです。「スポドリ+スポドリ氷棒」なら味も薄くならず、キンキンに冷えたドリンクを味わえます。

賢く涼をキープして夏山を攻略しよう

撮影:筆者

うだる暑さに、滴る汗。登っている最中に漏らした「しんどい……」という言葉も、山頂に到着すれば吹き飛んでしまうのが夏山の不思議です。

ちょっとした工夫が、少しでも楽に安全に登るための鍵なのかもしれません。氷棒も夏山の便利アイテムとして、あなたのコレクションに加えてあげてくださいね。