【1】水が熱を生み出す仕組み

水分で熱を生み出す?というと、なんだかよくわからないことに感じますが、その仕組みは意外とシンプル。

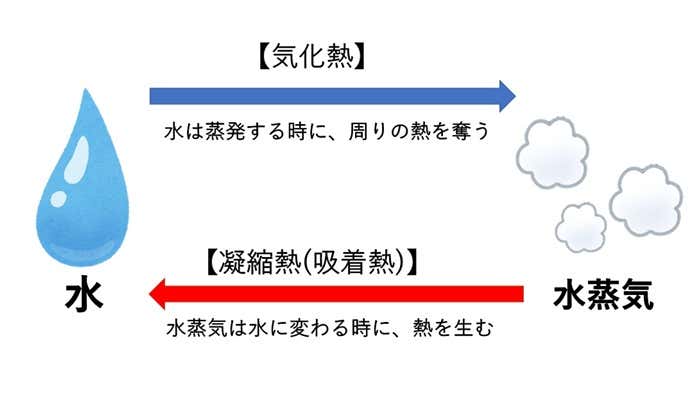

水は水蒸気になる時に、周りにある熱を奪います。それを「気化熱」といい、夏のひんやりグッズなどはその働きを活用して冷涼感を生み出しています。

反対に、水蒸気が水に変わる時に発生するエネルギーが凝縮熱(吸着熱)。ここで生まれる熱を利用して体を暖かくするのが、ヒートテックなどの「吸湿発熱インナー」と呼ばれるものです。

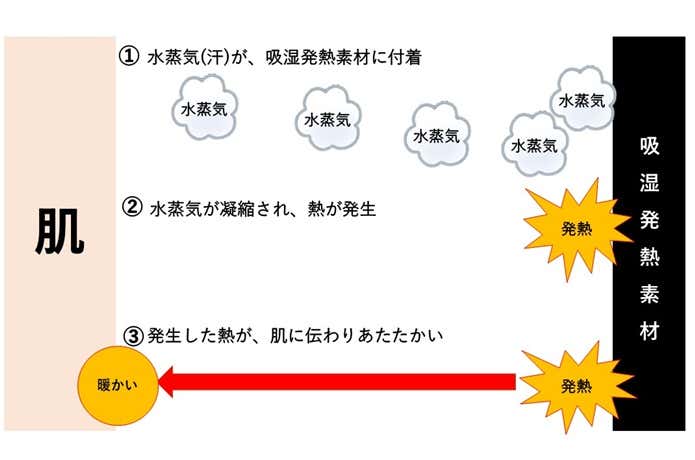

【2】吸湿発熱インナーで暖かさを感じる流れ

上の図は、ヒートテックなどの吸湿発熱インナーが暖かさを生み出す仕組みをまとめたものです。

①人は何もしなくても、汗などで水分を発散しています。その水蒸気を吸湿発熱素材(ウェア)が吸収。

②その時に水蒸気が凝縮され、水分に変わることで凝縮熱が発生。

③その時に発生した熱が体に伝わるので、暖かく感じる。

水をたくさん含むことができる素材のほうが、長い時間熱を生み出すことができます。ヒートテックは、レーヨンというたくさん水分を含むこと(保水)ができる繊維を使用することで、暖かさを生み出し続けているのです。

【3】冷えた原因は”保水力の限界”

繊維には、水分を保水できる割合(公定水分率)が決まっていて、その量を超えてしまうと飽和状態に。水分が飽和すると、どんな素材でも蒸れて気化熱が発生し、結果として冷えにつながります。

また、乾くスピードが追いつかないため濡れたウェアが肌に接触。水分はとても熱伝導率が高いため、肌がウェアで濡れるとそこから体温を奪われてしまいます。

たくさん保水できる繊維は、「乾きにくい繊維」ということは覚えておいてください。レーヨンに限らず、ポリエステルやコットン、ウールでも限界を越えると飽和します。

登山でヒートテックを使うことに関して

ヒートテックと登山の相性に関しては様々な意見があります。その一部を見てみましょう。

事前に登山用インナーの良さを知ることができれば、ヒートテックを選ぶ人が少なくなるかもしれません。初心者を連れていく時には当たり前と思わず、丁寧にウェア選びなども教えてあげましょう。

山の怖さも知っているガイドさんはやはり安全性を優先。もちろん価格は商品選択の時に重要ですが、安全性は忘れないようにしないといけないですね。

ヒートテックはコスパ良し!でも、登山では控えよう

ヒートテックは街で使うには、コスパに優れた商品です。ですがやはり街と山では環境が違います。街用で作られたものを山でも使う場合は、命に関わることもあるので慎重に。

初心者の方が登山を好きになるかは、「登山が楽しかったかどうか」にかかっています。せっかくの登山を楽しい思い出にするため、初心者の方のウェア選びは安全第一でいきましょう。登山は寒くても汗をかくため、インナーは速乾性があるものやウール素材のものを選んでください。

\まとめ/

【1】発熱したては良いが、徐々に暑くなって汗をたくさんかいてしまう

【2】ヒートテックは汗で濡れると登山中は乾きにくく、冷えにつながる

【3】汗で冷えると体調を崩して、登山が楽しくなくなる