アイキャッチ画像出典:PIXTA

甲斐駒ヶ岳ってどんな山?

| 標高 | 山頂所在地 | 山域 | 最高気温 (6月〜8月) | 最低気温 (6月〜8月) |

|---|---|---|---|---|

| 2,967m | 長野県伊那市 | 赤石山脈 | 15℃ | 1.5℃ |

参考:ヤマレコ

南アルプスの最北に位置し、日本百名山でもある甲斐駒ヶ岳。全国に駒ヶ岳と名の付く山は20座以上もあるといわれ、その中でも筆頭と呼ぶにふさわしい名峰です。

甲斐駒ヶ岳の登山適期は?

甲斐駒ヶ岳のベストシーズンは6月下旬~10月下旬の無雪期です。特に気温が最も高くなる8月は大勢の登山者が訪れます。中級者向けの北沢峠コースから、上級者向けの黒戸尾根コースまで、バラエティに富んだルートがあるので、さまざまな登山レベルの人におすすめです。

真っ白な花崗岩の頂上

甲斐駒ヶ岳は花崗岩から成る山でです。登山道では荒々しくも美しい花崗岩の造形が楽しめます。山頂付近は花崗岩が露出しているため、辺り一面白に覆われた神秘的な雰囲気を味わえます。

歴史ある信仰の遺物

古くから信仰と修験道の山として知られ、山梨県側の山麓には2つの駒ヶ岳神社が鎮座しています。また、登山道に建つ多くの石碑や祠、剣などからもそのことをうかがい知ることができます。

標高差2,200m!天気とルートに要注意

黒戸尾根コースでは山麓から頂上まで標高差が2,200mもあります。北沢峠コースも登山口の時点ですでに標高2,000mで、地上とは気候が違います。必ず現地の天気をチェックしましょう。甲斐駒ヶ岳の頂上付近は雲がかかりやすく、夏場でも平均気温は1ケタ台なので、ダウンやフリースを用意していきましょう。

また、ルートによっては難所もあるので、地図を事前に用意して確認してください

甲斐駒ヶ岳のふもと(伊那市)の10日間天気

| 日付 | 02月27日 (金) |

02月28日 (土) |

03月01日 (日) |

03月02日 (月) |

03月03日 (火) |

03月04日 (水) |

03月05日 (木) |

03月06日 (金) |

03月07日 (土) |

03月08日 (日) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  曇 |

晴一時雨 |

晴 |

晴のち曇 |

雨時々曇 |

曇時々晴 |

曇時々晴 |

晴時々曇 |

雨時々曇 |

晴 |

| 気温 (℃) |

17 9 |

14 5 |

18 -2 |

16 -1 |

7 4 |

12 -1 |

14 0 |

12 -3 |

9 2 |

10 -4 |

| 降水 確率 |

40% | 60% | 10% | 40% | 90% | 30% | 40% | 40% | 90% | 10% |

データ提供元:日本気象協会

甲斐駒ヶ岳の登山指数

| 日付 | 02月28日 (土) |

03月01日 (日) |

03月02日 (月) |

03月03日 (火) |

03月04日 (水) |

|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

甲斐駒ヶ岳周辺の山と高原地図

昭文社 山と高原地図 北岳・甲斐駒 2025

日帰りで行ける北沢峠~双児山経由コース

コース概要

北沢峠 (170分) → 駒津峰(70分) → 分岐(20分) → 甲斐駒ヶ岳 (10分) → 分岐(50分) → 駒津峰(110分) → 北沢峠

北沢峠にあるこもれび山荘の脇から登山道が始まり、双児山で最初のピークを迎えた後は展望が開けて景色も楽しめるようになるルート。このルートは水場が無いため、多めに水を持っていく必要があります。

こもれび山荘や長衛小屋がある北沢峠から出発します。しっかりと補給をしてからスタートしましょう。

最初の樹林帯はジグザグの登山道を登っていきます。約2時間ほどで最初のピークである双児山に到着します。ここからは展望が開いていくので、気持ちの良い稜線歩きができます。

ハイマツが生い茂る登山道を一度下り、再び登っていくと駒津峰にたどり着きます。駒津峰からは鋸山や、天気が良ければ北アルプスも見えます。

山頂近くまで来ると、岩を登る直登ルートと摩利支天へと行ける巻き道ルートで分かれます。直登ルートは難易度がはね上がるので、自分の技術と照らし合わせて道を選んでください。

巻き道を行くと摩利支天へ続く道があります。摩利支天は甲斐駒ヶ岳が信仰の山であった事を物語る遺物です。

山頂は白い花崗岩の世界と、360度のパノラマ風景を楽しめます。細かい砂が多く、ザレているので足を滑らせないように注意しましょう。

昭文社 山と高原地図ガイド アルプストレッキング BESTコース

仙水小屋を経由して山頂へ!北沢峠~仙水峠コース

コース概要

長衛小屋(38分) → 仙水小屋(31分) → 仙水峠(100分) → 駒津峰(83分) → 甲斐駒ヶ岳(61分) → 駒津峰(70分) → 仙水峠(20分) → 仙水小屋(23分) → 長衛小屋

北沢峠から長衛小屋へ向かい登山開始。仙水峠からは大きな岩山の摩利支天や目的の甲斐駒ヶ岳が拝め、後方には仙丈ヶ岳の姿も。仙水峠からは、双児山ルートと合流する駒津峰を経由し山頂へ。

※現在2019年に発生した台風19号や、2020年の大雨の影響で、仙水峠~長衛小屋間の道が荒れています。仙水峠を経由する場合は、事前に情報を確認してから登りましょう。

長衛小屋からは沢沿いのなだらかな道を進みます。丸太橋や、ロープがある急峻な岩場を越えると仙水小屋に到着です。

ゴロゴロとした岩の道を歩いて行くと、仙水峠へたどり着きます。仙水峠からは甲斐駒ヶ岳の雄姿や、仙丈ヶ岳が見えます。

1時間ほど歩くと駒津峰で双児山ルートと合流します。駒津峰は広いので休憩するのにぴったりのポイントです。

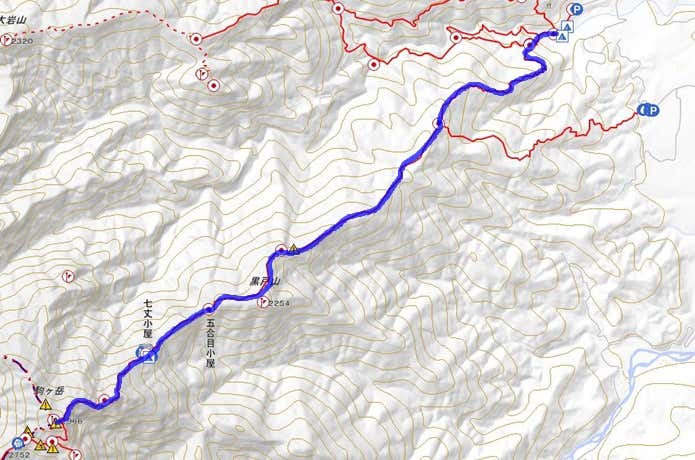

コースタイムは倍!上級者向けの黒戸尾根コース

コース概要

【1日目】駒ヶ岳神社(30分) → 直進(120分) → 笹ノ平分岐(120分) → 刀利天狗(60分) → 五合目(70分) → 七丈第一小屋

【2日目】七丈第一小屋(60分) → 八合目御来迎場(90分) → 甲斐駒ヶ岳(50分) → 八合目御来迎場(40分) → 七丈第一小屋(40分) → 五合目(40分) → 刀利天狗(70分) → 笹ノ平分岐(75分) → 直進(15分) → 駒ヶ岳神社

黒戸尾根ルートは北沢峠の倍のコースタイムで、日本三大急登のひとつとされるルート。標高差はなんと2,200m!登り続きのハードな行程で、急な岩場を登るなど慎重を要するシーンもあり、上級者向きです。<

山梨県北杜市白州町にある「竹宇(ちくう)」または「横手(よこて)」の甲斐駒ヶ岳神社から登山が始まります。

標高差2,200mとだけあって、こんな垂直な場面も!一度少し下りますが、その後も容赦なく急登が続きます。

刃渡りは斜度40度の切り立った岩の上を登ります。鎖も設置され、慣れた人ならそれほど高度感は感じませんが、過去に滑落事故も発生した要注意箇所です。

宿泊地の七丈小屋は夏季、冬季も運営されている山小屋です。山頂にアタックする際は、七丈小屋に荷物をデポするのもおすすめ。

七丈小屋から約2時間半ほど稜線を登りきれば、甲斐駒ヶ岳の山頂です。鎖場もあるので、最後まで油断せず慎重に登りましょう。

昭文社 山と高原地図ガイド 日本百名山 下巻