山岳遭難事例から学ぶ、緊急時の対応や安全を優先した判断

令和6年の1月は、県内で15件の遭難が発生し、死者4人を含む17人が遭難しています。昨年は、1月に21件の遭難が発生しており、今年も昨年と並ぶ多発傾向にあります。

アクセスの良い八ヶ岳や中央アルプスなどを目標に、これから冬山登山にチャレンジしようと考えている方もいることでしょう。

今回は、1月の3連休に中央アルプスの宝剣岳で発生した遭難を事例に、緊急時の対応や安全を優先した判断について考えてみたいと思います。

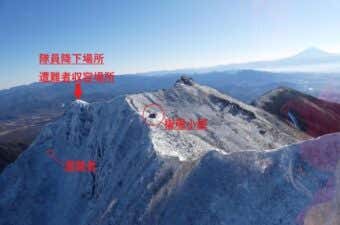

宝剣岳にてホワイトアウトによる道迷いでの行動不能遭難が発生。リーダーが発見し、救助隊により無事救出

| 発生日 | 2024年1月7日 |

| 発生場所 | 中央アルプス千畳敷 |

| 遭難者(Aさん・Bさん) | 34歳男性・29歳男性 |

| 概要 | 4人パーティで入山し、2人で宝剣岳から浄土乗越に向けて下山中、ホワイトアウトにより道に迷い、行動不能に。自身での救助要請とリーダーCさんによる通報により、県警と遭難対策協会救助隊が出動し、無事救出された。 |

山岳会のメンバーと冬の宝剣岳へ

関西に拠点を置く社会人山岳会に所属する4人は、1月6日から2泊3日の予定でロープウェイを利用し、千畳敷カールから入山しました。

メンバーはAさん(34歳)、Bさん(29歳)、リーダーのCさん(70代)、女性のDさん(30代)の4人で、今回の山行は、リーダーであるCさんを中心に、中央アルプスの宝剣岳で雪洞ビバーク訓練と冬季クライミングを兼ねた計画を立て、そこに予定の合う3人が参加。普段からクライミングを中心に活動をしているAさんとBさんは、クライミング要素の強い宝剣岳東面の第二尾根を目指していました。

4人は、初日の1月6日に予定どおり千畳敷カールを登り、午後2時頃には目的地としていた宝剣山荘付近に到着。山荘付近の吹きだまりを利用し、雪洞を構築しました。

雪洞は二つ構築し、AさんとBさん、CさんとDさんに分かれて宿泊しました。AさんもBさんも本格的な冬山の雪洞で宿泊するのは、今回が初めてだったそうです(なお、雪洞での宿泊ができなかった場合に備え、パーティでテントも携行していたそうです)。

翌日は、午前5時に起床して身支度を済ませ、午前7時にリーダーのCさんとDさんは、Dさんが冬山やクライミングの技量や経験が少ないため、簡単な和合山の岩稜へ、AさんとBさんは予定どおり宝剣岳第二尾根へと、それぞれ向かいました。

予想以上にコンディションの悪かった第二尾根

第二尾根を登るためには、一旦稜線からB沢を下降し、尾根の末端に取り付かなければなりません。AさんとBさんの二人は、B沢を下降しましたが、二人とも初めてのルートだったことから、予定よりも時間を要しました。

結局、第二尾根の取り付きにたどり着くのに約2時間掛かり、午前9時頃に第二尾根を登り始めました。登り初めてから程なくして二人が感じたのは、「雪と氷がミックスし、コンディションが悪く技術的に難しい」という予想以上のルートの難易度の高さでした。

加えて、Aさんは、前日の雪洞泊で「よく眠れなかった」と睡眠不足を自覚しており、2ピッチ目が終わる頃から「足が上がらなくなり、力が入らなくなる感覚があった」という体調面での不調に襲われます。

ルートコンディションの悪さに加えてメンバーの体調不良という「二つの想定外」が追い打ちを掛けるように重なり、2ピッチ目を登り終える頃には正午になってしまい、この頃から風雪が強まり急速に天候が悪化し始めました。

宝剣岳山頂はホワイトアウト……Aさんが行動不能になりかける

AさんとBさんの二人は、第二尾根の2ピッチ目を終える時点で予定より大幅に時間が掛かっていたことから、3ピッチ目は、尾根のクライミングは止めて通常ルートに横移動し、そこから山頂を目指すことにしました。

二人は、午後1時30分に宝剣岳山頂に到着しましたが、その頃には周囲は完全にホワイトアウトになり、BさんはAさんと「これはやばい。急いで下りよう」と言葉を交わした記憶があるとのことで、自分たちの置かれた状況に危機感を感じていたそうです。

山頂から宝剣山荘方面へ下り始め、鎖場は何とか通過できたものの、その先でますます強まる風雪とホワイトアウトにより、二人は完全に現在地を見失ってしまいました。もともと体調の優れなかったAさんは、この時の心境を「疲労により考える余裕がなく、とにかく早く下りたい」という気持ちだったと振り返っています。

二人は、地図アプリで現在地の確認を試みますが、スマートフォンの電源が入らず頼みの綱を絶たれてしまいます。前日に雪洞を構築した宝剣山荘と宝剣岳の山頂は、地図で計測すると直線距離でわずか200m程度、山頂付近の鎖場を通過したのであれば二人はさらに近い距離にいたはずです。

多少視界が悪くてもたどり着くことができる距離ですが、当日の現場付近の天候は、そんな猶予も与えないほど容赦のないものでした。二人は、これ以上闇雲に行動することは危険と判断し、雪洞を掘ってビバークすることを選択しました。

Bさんは、疲労困憊のAさんを休ませ、一人で携行していたアックスで縦1m、横2m、高さ1m程度の横穴を掘りました。完成した雪洞に二人で足を抱えるようにして座り込み、持っていたツェルトを被って風よけにしてビバーク体勢に入りました。

警察へ通報

先にDさんと行動を終え、前日と同じ雪洞に戻っていたリーダーのCさんは、悪化する天候の中、Aさんら二人と連絡が取れず戻ってこないため、午後5時30分に警察へ通報をしました。

Cさんは、二人の実力から「早くて正午、遅くとも午後2時頃には幕営地に戻ってくる」と踏んでいましたが、二人と連絡が取れず戻ってこなかったことから何らかのアクシデントに遭ったと判断したのです。

一方でビバーク中の二人は、持っていたガスバーナーで暖を取り始めたところ、Aさんのスマートフォンが復活したため、警察へ110番し、リーダーのCさんとも連絡が取れるようになりました。

通報を受けた管轄の駒ケ根警察署では、中央アルプス地区山岳遭難防止対策協会救助隊にも出動を要請し、地上部隊を編成して翌朝からAさんらの救助活動を行うこととしました。

▲宝剣山荘付近に構築した雪洞の外観

Aさんら二人にしてみれば、前日に初めて雪洞での宿泊を経験し、まさか翌日は緊急事態での雪洞ビバークになるとは思いもよらなかったのではないかと思います。

Bさんは、ビバーク中「寝たら死ぬ」と思い、お互いに寝ていたら起こして「生きて帰ろう」「下山したらおいしいものを食べよう」と励まし合って厳しい夜をやり過ごしたそうです。

リーダーのCさんが二人を発見

翌8日は、吹雪も収束に向かったことからリーダーのCさんが二人を探しに向かい、午前7時頃にツェルトが目印になり二人を発見。Aさんの消耗が激しかったことから、まずAさんを前日宿泊した雪洞へ抱えるようにして搬送し、その後、Bさんを伴って雪洞へ収容し、救助隊の到着を待つことにしました。

午前11時頃、県警と中央アルプス地区遭対協の救助隊員が現場に到着。Bさんは自力歩行に支障はありませんでしたが、Aさんは立ち上がることもままならない状況で低体温症の所見が見られたことから、防寒、加温措置をした上でストレッチャーに乗せて千畳敷まで搬送することになりました。

▲ストレッチャーで搬送されるAさん

当日救助に当たった隊員によれば、徐々に天候が回復したものの、気温はマイナス15℃で風が非常に強く、雪上のトレースが数十分程度で消えてしまうほどだったそうです。

午後2時30分にAさんは、千畳敷まで搬送されて、ロープウェイで麓まで下り、待機していた救急車で病院に運ばれました。

Aさんは数日間の入院後に回復し、退院となりましたが、足や手の指に2~3度の凍傷が見られ、そのうちのいくつかは「部分的に壊死の可能性があり、欠損になるかもしれない」とのことです。

遭難の要因と無事生還できたポイント

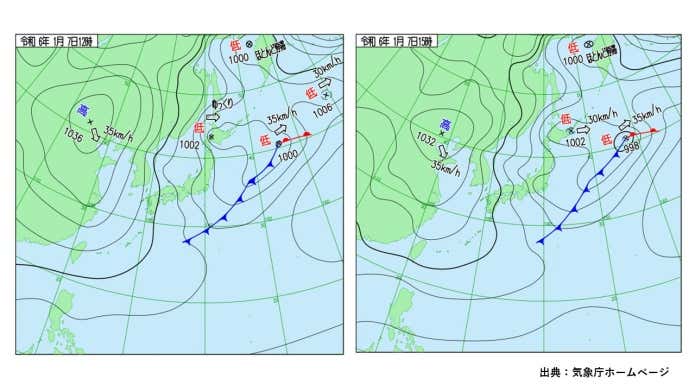

今回の遭難の一番の要因は、行動中の天候の悪化にあるわけですが、Aさんらが天候の悪化を実感し始めた1月7日の午後0時から午後6時までの実際の天気図の推移を気象庁のホームページで確認してみると、典型的な西高東低の冬型の気圧配置になっていることが分かります。

7日は冬型の気圧配置が強まり、上空にはマイナス20℃の寒気……

▲7日の地上天気図 西高東低の冬型の気圧配置となっている

日本海付近には南北に狭い等圧線が走っており、この日の高層気象データを見ると本州の上空3000mにはマイナス約20℃の寒気が流入しています。Aさんらが行動をしていた宝剣岳は標高2931mですので、かなり過酷な気象状況だったことが想像できます。

パーティ内でも入山当初から7日から8日にかけて天候が悪化するとの認識は持っていたとのことですが、「山行を中止にするほどひどくはならないだろう」と考えていたようです。

ただ、AさんBさん共に「悪天候時の行動経験はなかった」とのことで、Aさんは「天候、体力面での認識が甘かった」、Bさんは「天候が想像していた以上に悪かった」と振り返っています。

冷静だった判断。行動を打ち切り、ビバークを選択

今回7日にホワイトアウトに捕まった時に、二人とも「これ以上進んで戻れなくなったら終わりだ」と考え、それ以上動き回ることを止め、ビバークを選択したことは冷静な判断だったと思います。

冬山で完全なホワイトアウトに捕まると自分の足元も視認できなくなり、方向感覚どころか平衡感覚もおぼつかなくなり、そのような状態で行動を続けることは非常に危険です。

▲8日に現場へ向かう救助隊員 午前中は吹雪だった

また、ビバークの際に狭いながらも雪洞を構築し、ツェルトを使って容赦なく吹き付ける風から身を守り、携行していたバーナーで暖をとれたことも、二人が生還できた要因の一つと言えます。夏山でも風速1mにつき体感温度が1度下がると言われますが、今回のような過酷な状況においては適切な防風対策がとれたことが生死を分けたとも言えます。

二人は想定外が重なり窮地に追い込まれたわけですが、ピンチの中でも生き延びるための最善の対処ができたのではないでしょうか。

ビバーク装備を携行していたことで、寒冷下で電源がダウンしていたスマホも復活

今回は、ホワイトアウトの中、電源がダウンしたAさんのスマートフォンが、ビバーク中に復活しています。

スマートフォン等に使用されるリチウムイオンバッテリーは、極端な寒冷環境に置かれると一時的に電圧が低下し、バッテリーの残量にもよりますが、場合によっては電源がダウンしてしまいます。行動中に氷点下の外気に長時間さらされるような携帯方法をしていると、このような現象が生じやすくなります。いざという時の通信手段を確保するためにも冬山ではバッテリーの低温対策も必要と言えるでしょう。

まとめ|今回の事例から見えた、緊急時の対応や安全を優先した判断

◆天候や体調が悪化する予兆が見られた際には、ギリギリまで行動するのではなく、余裕をもって慎重な判断を。安全第一で行動予定を見直すことが大切

◆ホワイトアウト時は仲間や登山道が見えなくなるだけでなく、トレースがすぐに消えてしまったり、方向感覚・平衡感覚・距離感が狂ったりと、ほとんど身動きが取れなくなってしまうことも。無暗に行動するのは危険。まずは焦らず立ち止まり、ビバークすることも考えて体力を残しておくことも重要

◆ビバークに必要な装備の携行はもとより、ツェルトの設営や雪洞の作り方をはじめとしたビバークの方法を事前に必ず練習しておく。また、暖をとったり湯を沸かしたりするバーナーや防寒着、食料など、万一のときに夜を越せる準備を万全に

◆スマートフォンは低温下で電圧が下がり、バッテリーがうまく稼働しなかったり、電源が落ちてしまったりすることも。スマートフォンにカイロを貼る、防水・防寒ケースに入れるなど、冷やさないようにする対策を

天候悪化はわかっていたけれど……

天候の悪化がわかっていながら計画を実行したことについて聞いてみると、Aさんは「行ってみたいという気持ちが勝ってしまった」、Bさんは「登りたいという気持ちを抑えられなかった」とそれぞれ当時の心境を振り返っています。

今回は、冬季のバリエーションクライミングという特殊なジャンルの登山で、一般的な登山しかしない人にしてみれば馴染みの薄い内容かもしれませんが、今回、二人が山を前にして天候の悪化というマイナス要素を低く見積もり、登りたい気持ちを優先して行動してしまったこと、これは登山者であれば多くの方が思い当たる心理状態ではないでしょうか。そして、多くの遭難事例にも共通している内容と言えます。

せっかく来たんだから……

そんなに悪くはならないだろう……

行けるところまで行ってみよう……

自然が相手の登山は、そんな希望的な見通しが通用しない場面があります。

客観的に状況を把握し、安全を優先した判断と行動を選択するのも登山の醍醐味の一つです。皆さんも今一度、自分の登山を振り返り、安全な登山について考えていただければと思います。