アイキャッチ画像出典:PIXTA

「クレバス」とは

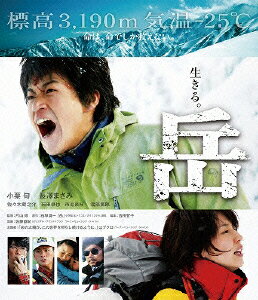

小栗旬主演の映画『岳-ガク-』の冒頭のシーン。滑落し、クレバスに吸い込まれていく青年。なんとか壁に引っ掛るも、底が見えない恐怖と寒さで絶望的になり目を閉じていく…。

クレバス(crevasse)とは、氷河や雪渓にできた深い割れ目のこと。「深い裂け目」という意味をもつ英語で、ドイツ語ではシュルンド(Shurund)ともいわれます。雪上にできた「クラック」とよばれる“ヒビ”が、雪解けに伴ってだんだんと大きくなり、時に“落ちたら出られない奈落の底”となって表れるのです。

日本では雪渓の割れ目を「クレバス」、雪渓の下に沢が流れているものを「シュルンド」と呼び分ける場合もあります。

さらに厄介な「ヒドゥンクレバス」

ベテランの登山者であれば、クレバスを回避する術を心得ているものですが、そんな彼らも恐れるクレバスがあるんです。

それが「ヒドゥンクレバス(隠されたクレバス)」。降雪や強風で飛ばされた雪でクレバスの表面が覆われ、見えなくなったクレバスのことで、目に見えない“落とし穴”そのもの。

何の前兆もなく突然クレバスにはまる恐怖…過去にこのヒドゥンクレバスにはまり、帰らぬ人となった悲惨な事故も起きています。

深さは?気になる内部構造

クレバスの深さはおよそ10m前後のものが多いのですが、中には数十メートル以上になるものも。下部は雪が圧縮されて氷状になっており、氷が解けた水が流れていることもあります。

壁面は垂直に近く、落ちてしまうと真っ逆さま。10mでもビルの3階ほどの高さに相当するので負傷は避けられません…。

深くなるにつれて狭くなるタイプが多いのですが、クレバスによっては底があって歩けるようになっていたり、迷路のように複雑になったりしているものもあります。

落ちないようにするには?安全対策方法

クレバスに落ちないようにするには、まず“避けること”が第一。クレバスの発生条件は、地形によるものが大きく、同じ場所で見れれるケースが多いです。

事前に情報を集め、クレバスが発生する場所を予測することで、迂回するなどの手段を考えることができます。

ルート上どうしてもクレバスを越えなければならないときは、ロープや梯子をかけることも。また、ヒドゥンクレバスの可能性があるときは、ピッケルで雪を突き刺して確認しながら歩く高度なテクニックが必要です。

万が一落ちてしまった時には?救助方法

事故などが発生した際に、仲間を助け出す技術を「セルフレスキュー」と言います。しかし、この技術は非常に高度なので、まずは自身の安全を確保し救助を要請することをおすすめします。万が一の備えとして、自身の場所を伝えるホイッスルを持参することなど、最低限の準備はしておきましょう。

稀なケースですが、2012年にオーストリアで70歳の男性が20mほどのクレバスに落下し一週間後に救助された事例や、2014年にはネパールでクレバスに20m落下し、骨折した体で6時間かけて自力で生還した男性もいます。

日本にもあるの?クレバスが発生しやすいポイント

クレバスというとエベレストやヨーロッパのアルプスにあるものと思っている人も多いのではないでしょうか?実は、日本でも雪渓がある場所では発生するんです!

特に春シーズンなどの残雪期に登山をする人は要注意。登山計画を立てる段階で、過去の記録などをチェックし、クレバスが発生しやすいポイントがあるかなどの情報をリサーチしましょう。

剱岳|長次郎雪渓

剱岳には日本で数少ない氷河が現存する、三の窓雪渓や小窓雪渓といった雪渓があります。雪渓が多く見られるのは、日本海側からの季節風の影響。湿った雪が大量に降ることもあり、急峻な谷の間には数々の雪渓が見られます。

その中でもクレバスがよく発生するのは、豊富な残雪量を誇る長次郎谷雪渓や平蔵谷雪渓。標高差もあり、傾斜もきつく過去に滑落事故も起きています。クレバスが発生し始める6月下旬からの登山は、特に注意が必要です。

白馬岳|大雪渓

日本三大雪渓のひとつ白馬大雪渓。この雪渓は、全長3.5km、標高差600mの日本最大級の規模を誇る雪渓です。白馬岳山頂にはこの雪渓を通って行くのですが、7月中旬あたりから雪渓の雪解けがすすむにつれてクレバスが発生します。雪上には赤い粉がまかれ、安全なルートが示されています。道を外れないで歩くようにしましょう。

2016年には9月1日に大規模なクレバス発生のため通行止めになったこともありますので、登山前には確認することがおすすめです。

危険を察知することは安全登山の第一歩!

映画「岳-ガク-」の最後のシーン。主人公の三歩は雪山登山中にある人物と出会います。それは、かつてクレバスに落ち、三歩に救助された青年。三歩は、彼との再会と「また来ちゃいました」という言葉に心から喜びます。

このセリフにあるように、山には登りたくなるようなたくさんの魅力的な面があります。同時に、クレバスのような危険も潜んでいることも知っておくべきでしょう。その分、乗り越えた時の喜びはまた格別なものに。安全対策をしっかりとって忘れられない登山を楽しんでくださいね。

岳 -ガクー

【登山時の注意点】

・登山にはしっかりとした装備と充分なトレーニングをしたうえで入山してください。足首まである登山靴、厚手の靴下、雨具上下、防寒具、ヘッドランプ、帽子、ザック、速乾性の衣類、食料、水など。

・登山路も複数あり分岐も多くあるので地図・コンパスも必携。

・もしものためにも登山届と山岳保険を忘れずに! ・紹介したコースは、登山経験や体力、天候などによって難易度が変わります。あくまでも参考とし、ご自身の体力に合わせた無理のない計画を立てて登山を楽しんでください。